走马观“画”|“干杯西藏”与油画家于小冬

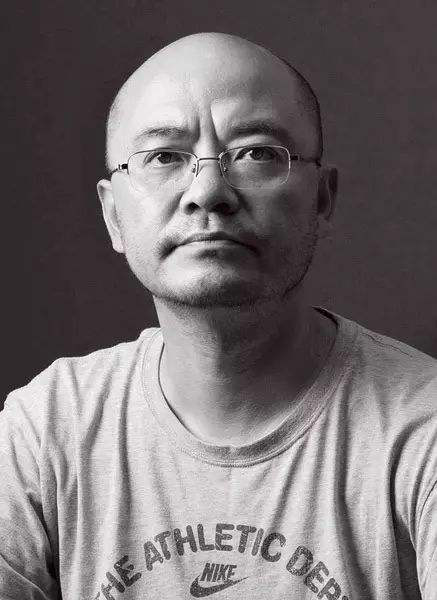

于小冬

天津美术学院油画系教授,硕士生导师,中国美协理事,天津美协副主席,鲁迅美术学院客座教授。1963年生于沈阳,1984鲁迅美术学院国画系毕业。1984-1997曾在西藏工作十三年。长期从事西藏题材的写实油画创作。入选八届、九届、十届、十一届、十二届全国美展。两次分别获全国美展铜牌奖和优秀作品奖。应邀三届“北京国际双年展”。四次获天津美展一等奖。六次应邀国际交流展。参加“大河上下”、“精神与品格”、“当代素描艺术展”、“第三届全国油画展”、“雪域高原”、“天山南北”、“大美西藏”等全国大型美展。中央电视台10频道《人物》栏目“干杯 西藏”专题报道。出版《藏传佛教绘画史》、《于小冬三堂课》、《于小冬讲速写》、《于小冬讲触觉素描》、《于小冬油画艺术》、《于小冬绘画作品集》等专著与画册。

干杯西藏 190x160cm 于小冬

画中人物从左到右依次为:马丽华/作家、王海燕/收藏家、李知宝/画家、罗浩/摄影家、李新建/画家、色波/作家、冯少华/作家、冯丽(皮皮)/作家、车刚/摄影家、韩书力/画家、贺中/诗人、龚巧明/作家、田文/作家、洪立伟/军人、马原/作家、于小冬/此画作者、牟森/戏剧家、扎西达娃/作家、金志国/作家、刘伟/记者、李彦平/画家、裴庄欣/画家、曹勇/画家。

这是一幅1.6米×1.9米的群像画,红色的桌布,桌子上放着餐盘,几张扑克牌,两盒围棋,以及两本书:一本是马原小说集《西海的无帆船》,另一本则是《西藏文学》,23个人围在桌子的四周,他们都举着酒杯,神态各异,却有着圣徒般的庄严肃穆,空气有些凝固和沉重……画面弥漫着一股80年代特有的理想主义气质和仪式感,鲜红的桌布代表了他们对西藏的热情,绛紫的天空代表了他们的忧郁和彷徨,洁白的哈达寄托了他们对逝者的哀思。

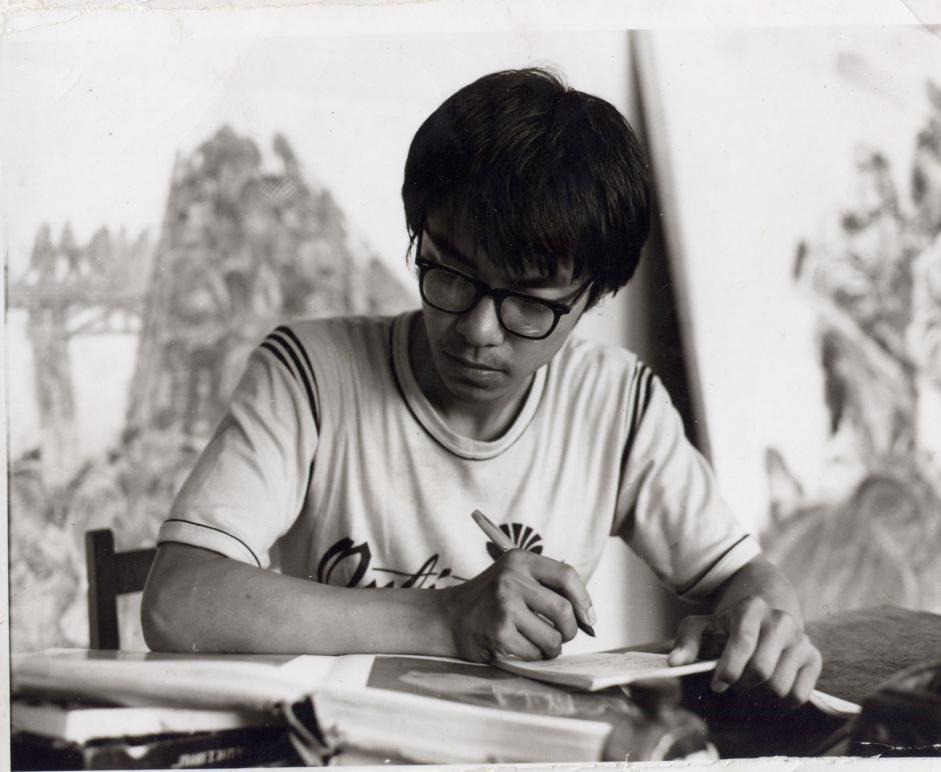

二十岁时即将前往西藏的于小冬

二十世纪八十年代的拉萨,集合了一群热爱艺术的青年人,他们来自五湖四海。说起进入西藏的动机,一个经常被提及的比喻是,四十年代的进步青年向往并奔赴圣地延安,他们希望去远方寻找自己的艺术理想。这幅画里所使用的绘画语言,人物造型、构图、细到桌子上的红布皱纹、所有人物的排列,都是经过作者仔细推敲的。作者在画中刻意追求一种宗教的意境,没有更多的高光亮点,也没有斑斓绚丽的腐蚀色彩,所有人的面部表情都像圣徒,单纯、洁净而忧郁,但灰暗的色调又让人有些压抑,像一次离别前的沉默,又像一场安静的祭奠。

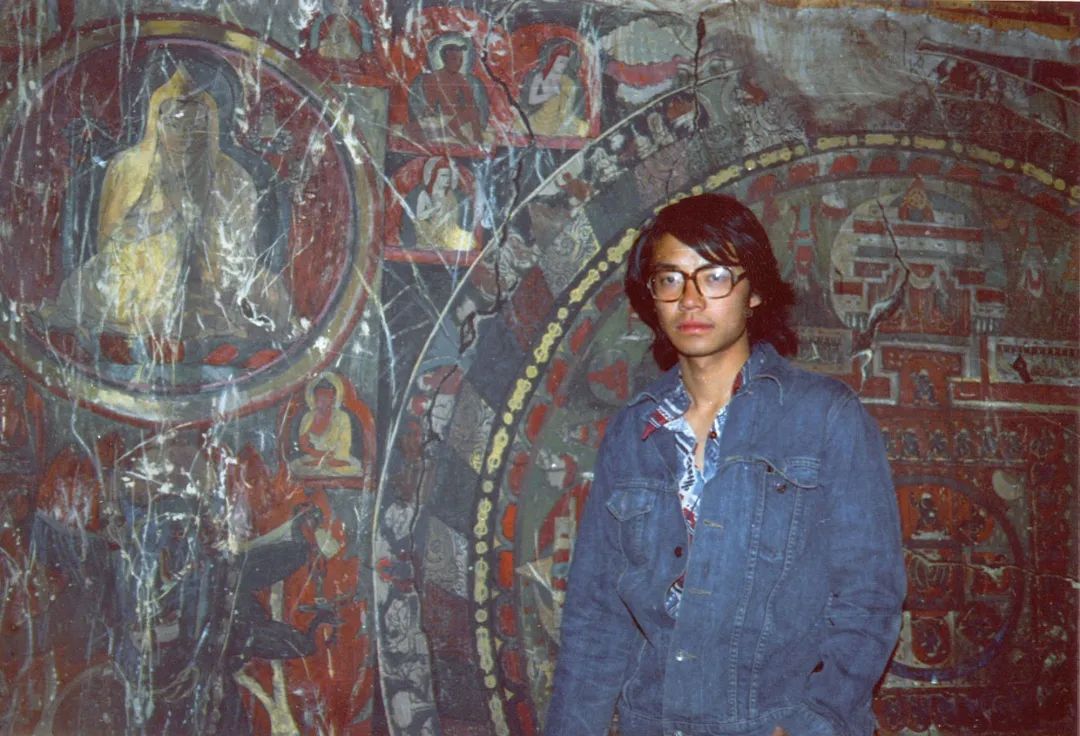

于小冬在临摹的大昭寺壁画前

提到这幅画作的初衷时,于小冬这样说道:“20世纪80年代,我们那一帮大学生怀着理想,聚集在西藏,西藏这个云层那边的高山究竟有什么理想,我们究竟能实现什么,其实并不是太清楚,但只要是远方,只要是拉萨那么一个地方就够了,活的纯粹而精神化。今天想起来觉得非常奢侈,再回到那个情景里似乎是没有可能了。90年代这些人开始内调、出国,还有两位女性死在了西藏,朋友们的不断离开,使80年代的气氛逐渐地消失了。”

于小冬早期作品

“这幅画,首先是画给我自己的,是我对朋友们的一次特殊的邀请,我想用我的方式请这些人到画上来,站到一起,像个仪式,追思大家的梦想、友谊和时间。”

作品欣赏

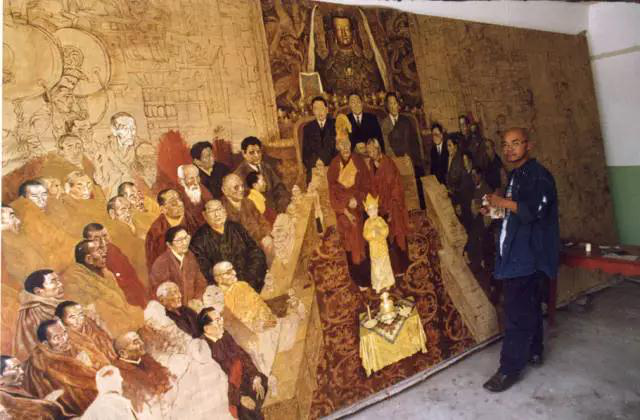

《金瓶掣签》创作中

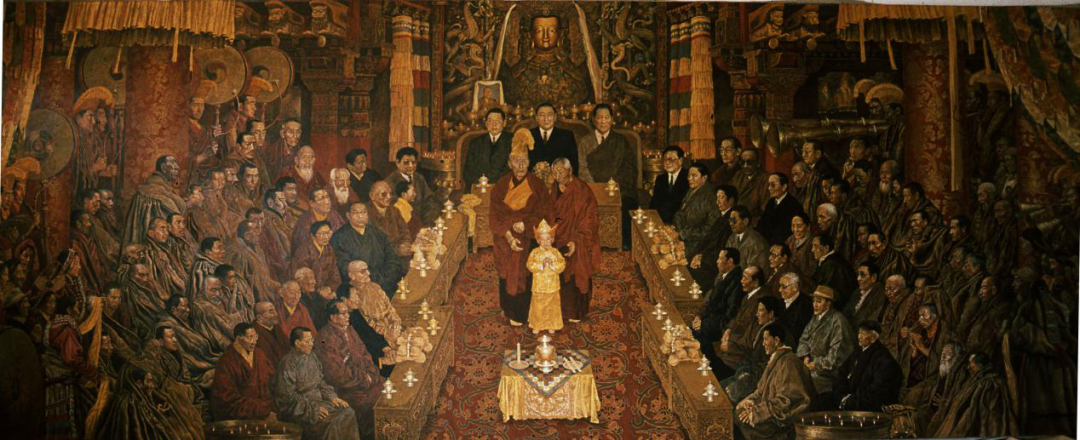

《金瓶掣签》完成稿

维米尔构图100x100cm

一家人120cm80cm

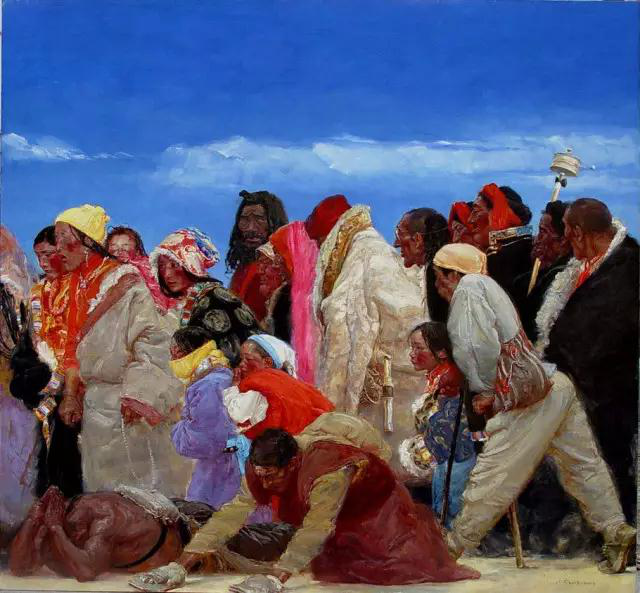

果洛的孩子200x186cm

敬佛186x200

转经道 之蓝200x168cm

转经道 之白200x168cm

转经道 之红200x168cm

渡 370x200cm

看飞机

燃灯节200X186CM

展馆信息

开放时间:

周一闭馆(国家法定节假日除外)

周二至周日 9:30-17:00

地址:天津市滨海新区旭升路347号

电话:022-2562 3366

邮箱:wtmsg@bhwhzx.cn

点击下方链接查看上一期走马观“画”栏目:

来源:滨海文化中心 滨海美术馆