北塘这片钟灵毓秀的土地,不仅孕育了深厚悠远的历史文化,还培育出众多在各个领域熠熠生辉的杰出人物,他们宛如璀璨星辰,为北塘的历史长卷增添了浓墨重彩的华章。

“铁脖子御史”陈鸿翊

陈鸿翊,字仲鸾,北塘本土孕育的精英,清咸丰年进士,官至山西道御史。他身处晚清那个风雨飘摇、动荡不安的年代,列强环伺,侵略的硝烟弥漫在华夏大地的每一寸角落,国家危如累卵。在这危急存亡之秋,陈鸿翊展现出非凡的勇气与担当,宛如黑暗中的一盏明灯。

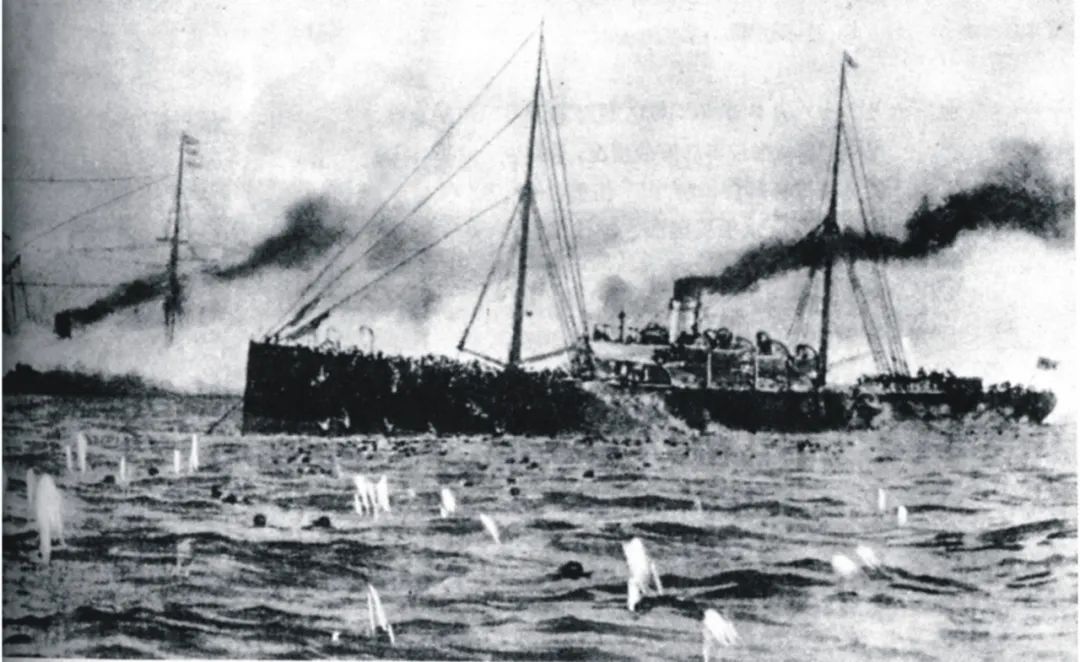

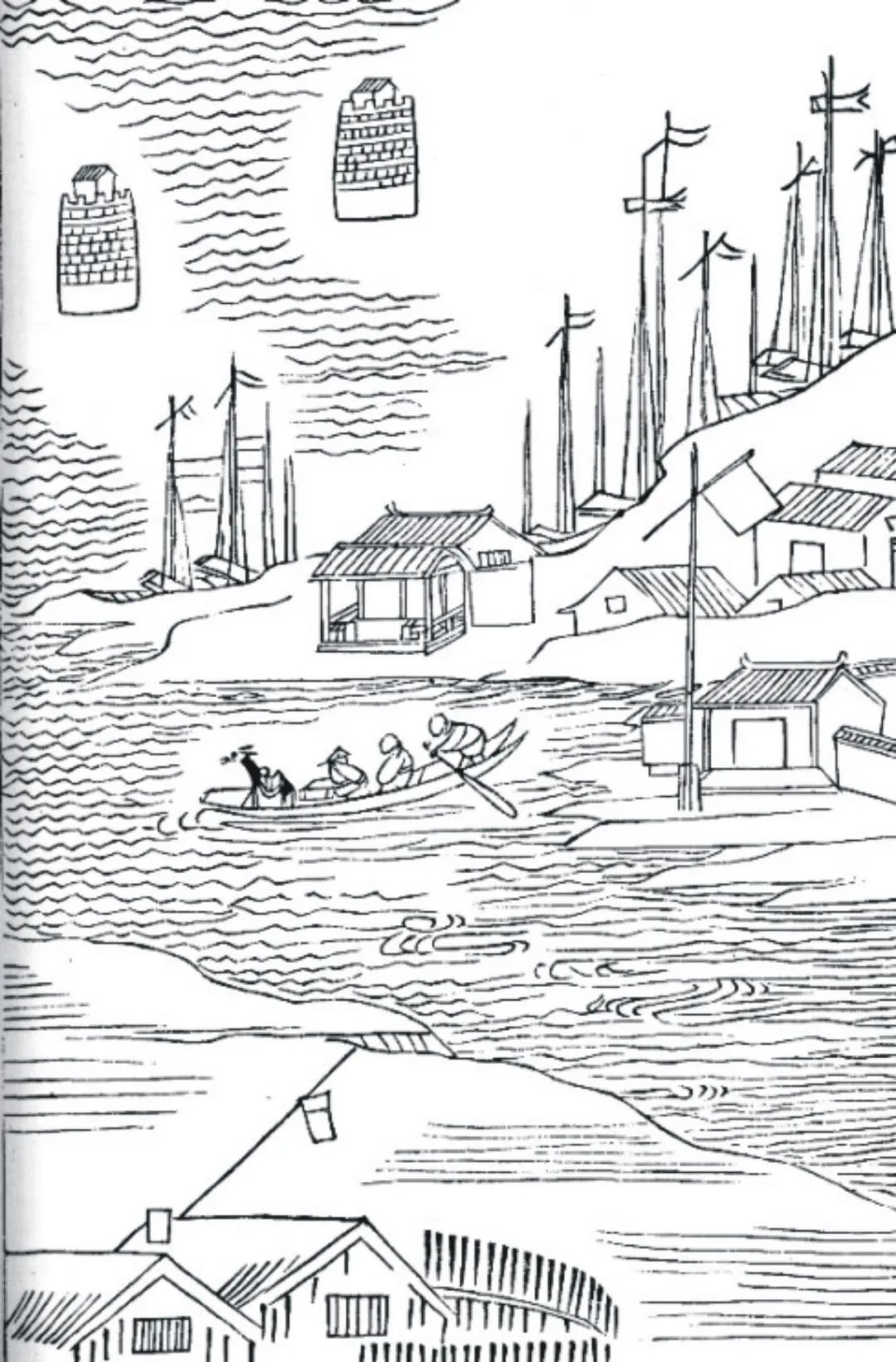

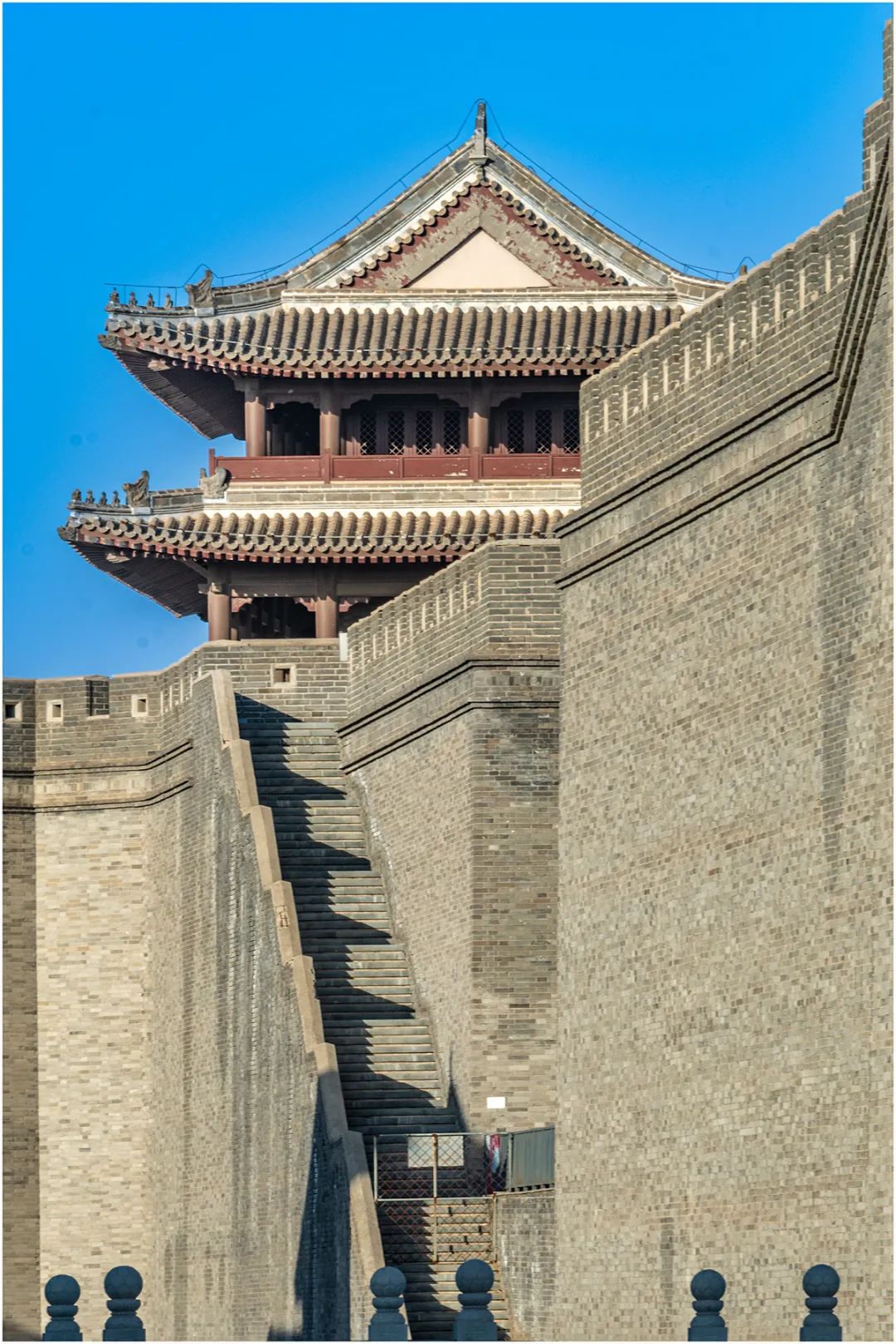

第二次鸦片战争期间,当他敏锐洞察到僧格林沁撤掉北塘防线,转而在营城设防这一决策背后潜藏的巨大危机时,内心忧心如焚。他深知,一旦英法联军“由北塘上岸,阻我营城驻守之兵,不能过河援应,因而南趋大沽北炮台后路,前后夹攻,则大沽甚为吃重”。尽管深知此举可能冒犯权势赫赫的科尔沁亲王僧格林沁,但他将个人安危置之度外,毅然决然地向咸丰帝直陈己见。虽未能即刻扭转局势,可后续的战事发展却无情地证实了他的先见之明——英法联军正是瞅准北塘防御空虚,从这里登陆,如入无人之境,大沽炮台随后沦陷。经此一役,“铁脖子御史”的绰号不胫而走,人们钦佩他的刚直不阿、忠肝义胆。

大沽兵败后,朝廷谕令陈鸿翊返回原籍北塘操办团练。他领命后马不停蹄地赶回天津,凭借在当地的威望与人脉,积极奔走招募,迅速集结了沧州、静海两地四百余名热血民勇。他们没有精良的武器,却怀着满腔的爱国热忱,从后路对英法联军发起突然袭击,给侵略者以出其不意的打击,为保卫家乡、抵御外敌贡献出自己的力量。身为封建王朝的官吏,陈鸿翊深受传统封建道德熏陶,他曾为北塘村民郝恩诏之女润姐奏请旌表,以表彰其守贞不嫁的精神。郝氏牌坊和姑娘坟便是因他的奏请而兴建,这在一定程度上反映了当时的社会风貌与价值观念。

民国总统黎元洪

黎元洪,这位在中国近代史上留下深刻印记的人物,身为中华民国第一任副总统、第二任大总统,他的人生轨迹与北塘有着千丝万缕的联系。黎元洪祖籍湖北黄陂,幼年家境贫寒,生活的磨难如影随形。10 岁时,他跟随父亲背井离乡,迁至北塘这片陌生却充满希望的土地。彼时的北塘文风昌盛,仿若一座知识的殿堂,浓厚的文化氛围滋养着每一个求学之人。黎元洪先后求学于名师张子仰、李雨霖家馆,在诸位良师的悉心教导下,他如饥似渴地汲取知识养分,为日后的腾飞奠定了坚实基础。

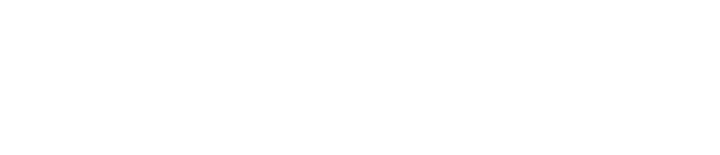

光绪九年(1883 年),19 岁的黎元洪凭借自身努力,考入天津北洋水师学堂管轮科,自此开启了波澜壮阔的军事、政治生涯。他亲身参与甲午海战,在惊涛骇浪、炮火纷飞中,经历了血与火的洗礼,深刻体会到国家的贫弱与列强的强横。战后,他追随张之洞奔赴湖北武昌,投身新军训练,凭借卓越的领导才能与务实的工作作风,逐渐在军中崭露头角,升任要职。在辛亥革命的滚滚浪潮中,黎元洪被推举为湖北军政府都督,一步踏入民国初期风云变幻的政治舞台中心,此后两度出任大总统,三次担任副总统,其政治生涯跌宕起伏,充满争议。有人赞他顺应大势,稳定局势;有人责他软弱妥协,左右摇摆。但不可否认的是,他的经历如同一面镜子,映射出那个时代的风云变幻。他在北塘度过的童年和少年时光,这里的风土人情、文化底蕴如同烙印,深深镌刻在他的成长历程中。1913 年,黎元洪重回北塘,怀着对先辈的追思,扩建了父母墓葬,即黎公墓。因其通体采用洁白无瑕的汉白玉材料,在日光映照下熠熠生辉,老北塘人亲昵地称其为“白坟”,这座坟墓承载着他对故乡的眷恋与敬意。

翰林大儒高赓恩

高赓恩,清朝时期北塘走出去的杰出文人,清光绪二年丙子恩科进士。他自幼聪慧好学,博闻强识,于诗、书领域造诣颇深,堪称一代大家。在京城为官期间,他清正廉洁,两袖清风,宛如官场中的一股清流。他心怀悲悯,乐于助人,对待乡亲更是古道热肠。乡亲们有事进京,人生地不熟,他总是慷慨解囊,提供资助;回乡省亲时,目睹贫困乡亲生活艰难,便常以自己精心创作的字画相赠,助其换些钱粮,渡过难关。

晚年告老还乡后,高赓恩选择迁居宁河芦台镇,远离尘世喧嚣,过起了草屋茅舍、布衣粗食的简朴生活。他曾担任四川学政、湖南主考等重要职务,一生桃李满天下,门下学生众多,且个个学有所成。高赓恩甘心淡泊名利,日常以诗书自娱,沉浸在知识的海洋中,怡然自得。他的一生,完美诠释了中国传统文人的高尚品德与精神追求,为后世学子树立了光辉的榜样,激励着一代又一代北塘子弟勤勉向学,修身养性。

爱国将领李恩荣

天津北塘(原宁河北塘)人李恩荣,也是一位名垂青史的北塘豪杰。徐世昌主政东北三省期间,李恩荣效力其麾下,彼时正值多事之秋,日本帝国主义野心勃勃,妄图通过炮制“间岛”问题,蚕食我国吉林边境领土。1907 年(光绪三十三年),李恩荣临危受命,作为吴禄贞将军的得力助手,与周维桢一道受朝廷重托,奔赴延吉办理边务。

他们肩负着国家的重任,带着六名专业测绘员,从吉林省城毅然出发。一路上,他们轻装简从,骑着快马,携带精密勘测工具,日夜兼程,奔赴延吉那片危机四伏的边疆之地。长白山的崇山峻岭、图们江的滔滔江水见证了他们的艰辛——酷暑难耐,蚊虫肆虐,他们风餐露宿,在野兽时常出没的荒郊野外艰难前行;跋山涉水,披荆斩棘,历时七十三天,行程长达两千六百多里,每一步都饱含着对祖国领土的赤诚守护之心。他们实地考察、精准测量,不放过任何一个细节,收集整理了海量珍贵资料,并据此绘制草图。最终,李恩荣凭借精湛的测绘技艺,负责完成了《延吉边务专图》,还参与编写了洋洋洒洒长达十余万字的《延吉边务报告书》,以铁一般的事实和详实的论证,有力地证明了该地区自古以来就是中国领土不可分割的一部分。在随后与日本人进行的针锋相对的领土交涉中,他们凭借这份扎实的成果,据理力争,毫不退缩。这场较量堪称中国近代史上对外交涉的成功典范,李恩荣等人用热血与智慧,为维护国家领土完整立下了不朽功勋。

此后,李恩荣扎根延边和吉林,兢兢业业,官至统领。因常年劳累,身体每况愈下,无奈告退。二十世纪二十年代,他带着对故乡的深深眷恋,回到家乡北塘。他带回的大量与“延吉边务”相关的图稿、手稿、勘测仪器和书籍资料,那是他一生的骄傲与心血,视若生命。然而,令人痛心疾首的是,在那个战火纷飞、动荡不安的年代,家人因惧怕日本侵略者发现这些遗物而惹来杀身之祸,竟在慌乱中将其付之一炬,包括那些珍贵无比、记录历史瞬间的照片、伴随他征战沙场的战刀、精密的勘测仪器等,如今已无一件原物留存,徒留后人扼腕叹息,感慨万千。

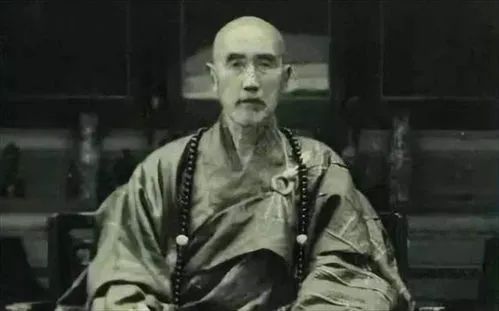

倓虚法师

北塘还与近代高僧倓虚法师有着深厚渊源。倓虚法师俗名王福庭,生于北塘附近,自幼受当地佛教氛围熏陶,心怀慈悲。成长过程中,他目睹世间疾苦,毅然踏上修行之路,最终成为一代大德高僧。

虽常年在外弘法,但倓虚法师从未忘记故乡北塘。他多次回乡讲经说法,将佛法的智慧播撒在这片土地上。百姓们听闻法师归来,纷纷前往聆听教诲,一时间,禅音袅袅,润泽人心。法师所倡导的慈悲为怀、普度众生理念,与北塘人善良、坚韧的品性相得益彰。

首页

首页 文章

文章