罗曼·罗兰曾经说过,没有人是为了读书而读书,而是在书中读自己,在书中发现自己或检查自己。这话就回忆录的写作来说也是适合的,特别是《乡下人的悲歌》作者万斯在书中检视自己成长经历和童年创伤的片段。作为特朗普竞选团队的重要成员和共和党副总统候选人,特朗普这次当选,万斯将成为继尼克松之后最年轻的美国副总统。J·D·万斯出生在美国所谓的“铁锈地带”的俄亥俄州的米德尔敦市,“rust belt”指的是美国那些曾经因为工业特别是重工业采矿业繁荣一时,后来又衰落的地区。这种书写角度恰恰给予我们一个难得的观察路径,一方面叙述的是美国“铁锈地带”白人工人阶级的阶层固化不断的复制和继承贫困,另一方面也可以为特朗普为何会竞选总统成功,提供一个注脚。这是一个美国式的故事,却是全世界的问题。——欢迎您关注泰图导读

《乡下人的悲歌》

J.D.万斯著

江苏凤凰文艺出版社 2017

这周我们要给大家分享的书是《乡下人的悲歌》。作者J.D.万斯是个美国80后,白人。通常在美国,对白人的印象是“白人特权”阶层。但他不是,他的原生家庭是白人穷人,是苏格兰-爱尔兰人的后裔,是二战后从美国贫穷的山区阿巴拉契亚山脉移民到俄亥俄州工厂的底层蓝领。

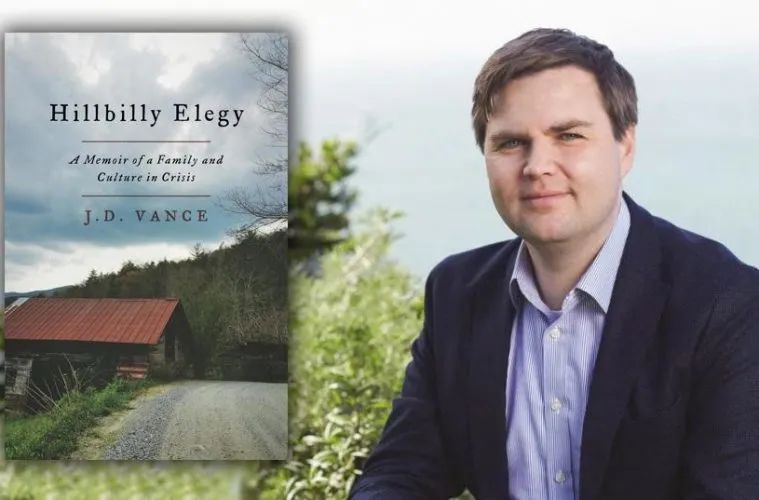

作者J.D.万斯

随着工厂没落,机器停转,这个地区变成了后来的“铁锈地带”,贫穷,离婚,吸毒和暴力,几乎是这个区域白人蓝领阶层的常态。

但万斯从这样的原生家庭和社区一路磕磕碰碰走来,最终进入了耶鲁法学院,毕业后成为了硅谷精英人士,实现了他那个阶层难以企及的美国梦。《乡下人的悲歌》是万斯写的自己过去31年的回忆录,更确切地说,是他的家庭回忆录。

这本书的起印量是1万册,书出版后估计卖得不好,新书巡回宣传活动都取消了。他们那时并不知道,不久后的美国大选会一夜之间让这本书洛阳纸贵,印量很快突破百万,并掀起全美大讨论。

那是2016年,几乎所有媒体和民调都不看好的特朗普击败了呼声很高的希拉里赢得了美国大选,举国错愕。媒体,公知和精英都在反思,为什么预判会错得如此离谱?

他们得出的结论是,把特朗普送上白宫宝座的是他们之前忽视的一个庞大的人口群体:美国的白人工人阶级。他们是沉默的大多数,特朗普正是看到了他们的困顿和绝望,并煽动他们对体制和精英产生疏离和仇恨感,最终问鼎白宫。而《乡下人的悲歌》写的正是这群整个美国都很陌生的人群:美国白人蓝领。

这些人在美国,特别是特朗普那届大选期间,被称为是乡下人,红脖子或白色垃圾。但这些人是万斯的家人,邻居和朋友。他以一个内部人的视角,带着爱与各种复杂感情写下了这个阶层的挣扎,挫败,绝望和无助。

《纽约时报》是这样定义这本书的价值的:《乡下人的悲歌》告诉你,为什么特朗普会赢。可以想见,在这样的时代大背景下,大选第二天,这本书的销量随即冲顶美国亚马逊书籍销售榜榜首,整个2017年度也都稳居在排行榜前十。万斯从寂寂无闻的素人,刚开始都要取消一系列的新书宣传活动,一夜之间成为媒体红人,美国白人蓝领的代言人。他的这本书还拍成了电影,导演是曾获得奥斯卡最佳导演奖的罗恩·霍华德,他导演的《美丽心灵》曾获得奥斯卡最佳影片。

由《乡下人的悲歌》改编的电影剧照

是什么原因让年仅31岁,刚刚从顶尖的耶鲁法学院毕业、人生郑踌躇满志的万斯要动笔书写自己和家族那些不堪回首的往事,而且这些往事很多还是家人的丑闻?是什么动力让他不惮于把家丑外扬?

这居然来自于他的耶鲁求学经历。万斯一路跌跌撞撞考上本州的俄亥俄州州立大学,成为家族里的第一个大学生,之后又考上耶鲁法学院。但是正是在耶鲁法学院这个精英荟萃的地方,他第一次感到自己与周围环境格格不入,第一次感到自己是一个“文化上的异乡人”,“文化上的局外人”(cultural outsider)。

一项针对耶鲁法学院学生的调查显示,超过95%的学生来自上中产阶级或更高,大多数人可以说非常富有。比如耶鲁法学院毕业生工作第一年期望的年薪是16万美元,相当于人民币100万元,这些钱对于万斯的家乡米德尔敦来说,多得简直数不过来,但耶鲁很多人还担心不够花。

万斯还说起他参加的一个面试。一家律所到耶鲁法学院招聘,请学生们去耶鲁所在的城市纽黑文最贵的一家餐厅吃饭,席间的交谈就是面试。但万斯却不断被这家高档餐厅的高级所震撼:酒杯纤尘不染,桌布比他的床单还柔软,以至于他总要装作不经意的样子偷偷摸桌布。点酒和饮料的时候不知道怎么点,因为那些酒和饮料他都没有听说过。看着桌上摆了那么多餐具那么多刀叉的时候,他完全不知道怎么用,只得偷偷跑到卫生间给来自很好的家庭,并在耶鲁读本科和研究生的女朋友打电话请教。

万斯和耶鲁法学院同学之间差的不仅仅是钱,还有生活方式和社会资本。他们吃的是有机食品,不含糖饮料,而万斯从9个月开始就被妈妈喂碳酸饮料,去快餐店吃饭就是高级享受,社会资本几乎为零:他没有在这个阶层找工作所需要的任何人脉,甚至也不知道在各种机会中该如何选择。如果想在法院工作或者当个学者,该怎么做;如果想在律所工作,又该怎么做。

在耶鲁法学院,著名的华裔教授蔡美儿,也就是那个曾经掀起全美教育大讨论的 “虎妈”,帮万斯理清头绪,帮他做人生规划,帮他争取实习机会,并鼓励他写下这本回忆录。

正是因为在耶鲁法学院第一次体会到“文化异乡人”的感受,使得万斯不断在思考:为什么耶鲁文化对我如此陌生?为什么在耶鲁法学院像我这样背景的人这么少?为什么像我这样背景的人不能实现美国梦?

由《乡下人的悲歌》改编的电影剧照

刚开始创作的时候,万斯准备是20%自传,80%社会评论。但写着写着,特别是在妻子和编辑的鼓励下,最后这个比例反了过来,差不多是70%的自传,30%的评论。他说他很庆幸选择了传记体。故事,可以引起更多人的共鸣。

自传里还涉及了大量的家人隐私和丑闻,这需要写作者极大的勇气和真诚。万斯后来也说,如果早知道这书会有这么多人看的话,他采访的那些家人可能就不会跟他讲那些故事了。

总之,《乡下人的悲歌》因为一场结果出人意料的大选而成为畅销书,但书中描述的问题却具有人类普遍性:

为什么贫穷会一代一代遗传?

什么样的外在环境会让人经历习得性无助?

习得性无助对人一生的影响是什么?

在最糟糕的外部环境中,为什么有的人能出人头地,有的人却不能?

如果要帮助那些处在逆境中的寒门子弟,哪些政策或措施最有效?

正如《乡下人的悲歌》中文版封面的一句话所说:这是万斯的故事,也是每个人的故事。

- End -

来源:泰达图书馆档案馆

首页

首页 文章

文章