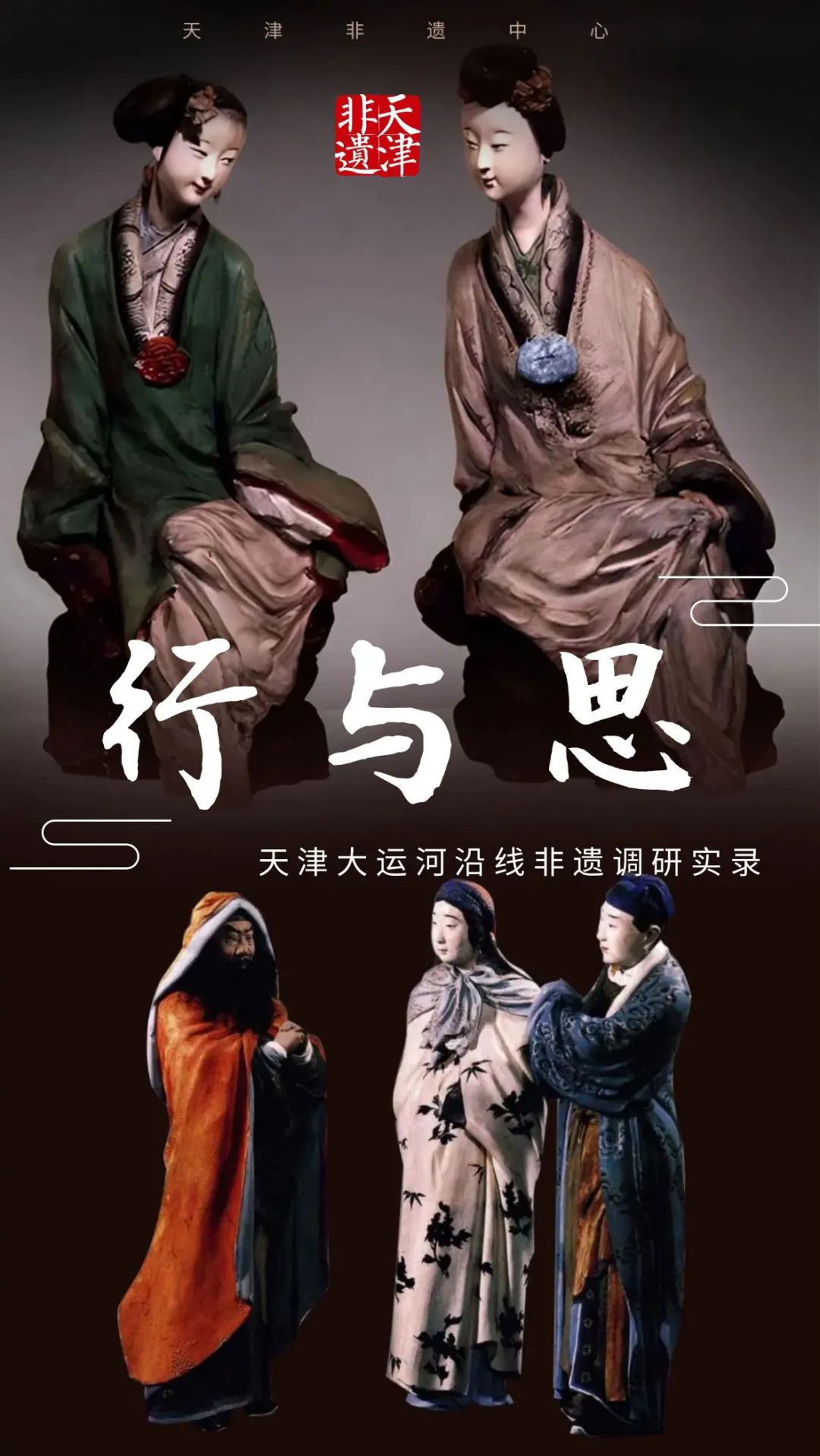

“知者创物,巧者述之守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作。” 一堆泥巴,巧然天成;巧工之作,循迹百年。他用一双巧手将古今贯穿,用经年的巧思将心法相连,他的作品历久弥新,承载了几代人的悠悠岁月,这个人就是天津国家级非遗项目泥人张第六代传人张宇先生。随着大运河天津段非遗调研的深入,今天我们有幸近距离感受传承人与“泥人张”的世代情怀。

御匠世家 传承百年

在天津古文化街的闹市之中,隐秘着一处谧静悠扬的艺术之苑——泥人张作坊。走进四合大院,院子里盆栽丰茂、石狮成对、池鱼结伴。一块牌匾悬挂在高墙正中,上书“山不在高”。顺着古色古香的楼梯上二楼,张宇先生已在屋内备好茶具,微笑相待。他首先领着我们参观了6位传人的作品,讲述了“泥人张”的今世前生。

天津泥人张彩塑是一项深得百姓喜爱的民间美术品,它创始于清代道光年间,流传发展至今已有180年的历史。

作品

《少女》

“泥人张”第一代张明山是浙江绍兴人,6岁跟着父亲来到天津,从小就帮父亲捏泥玩具贴补家用。张明山捏的泥像跟真人一样,18岁即得艺名“泥人张”,以家族形式经营泥塑作坊“塑古斋”,可谓“技艺高深、触手成像”。

作品

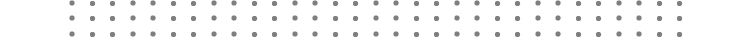

《吹糖人》

第二代传人张玉亭特聘为天津市文史馆馆员,民间彩塑艺术步入大学殿堂。他所塑造的作品一方面是反映三百六十行广大人民群众生活情景的,一方面是反映《红楼梦》等古典文学人物的。泥塑的表现手法是从动态中表现人物的思想情感。

作品

《王羲之爱鹅》

第三代传人张景祜先后受聘于中央美院、中央工艺美院,他为国家培养了大批彩塑艺术人才。第三代传人张景禧被天津市文化局任命为天津泥人张彩塑工作室第一任副主任。

作品

《蔡文姬》

第四代传人张铭主持工作室工作,并亲自教学二十余年,呕心沥血传授技艺。

20世纪60年代初,泥人张彩塑工作室曾两次进京举办泥人张彩塑优秀作品专题展览,周恩来总理专门委派陈毅、邓颖超同志主持了在中国美术馆举办的展览会开幕仪式。郭沫若在参观展览后题词:“用泥造人首女娲,明山泥人锦上花,昨日造人只一家,而今桃李满天下。”

在政府的大力支持与保护下,泥人张彩塑从家庭作坊走向社会,显示出巨大的生机,发展为中国北方泥塑艺术的代表。经过历代彩塑艺术工作者的不懈努力,泥人张彩塑在艺术上继承了我国古代泥塑的优秀传统,并有所发展和创新,以其生动、感人、唯美的艺术表现形式深为广大民众所喜爱。2006年,泥人张彩塑项目入选第一批国家级非物质文化遗产名录。

第六代传人张宇,18岁高中毕业后就接班了。张宇说:“我喜欢这一行,应该说我是带着理想和志愿投身这个行业的。刚接手的时候,确实困难重重,前景渺茫,做的产品也销不出去。直到2000年,才在古文化街有一个稍微固定的店面,2010年才真正算是有点起色”。

张宇从一开始模仿父辈作品,到逐渐创作出有灵魂的作品,一步步形成了自己鲜明的创作风格。他的作品不是一味的迎合市场,而是寻找真实的自己,表达出自己的内心感受,将传统工艺实践生态化。

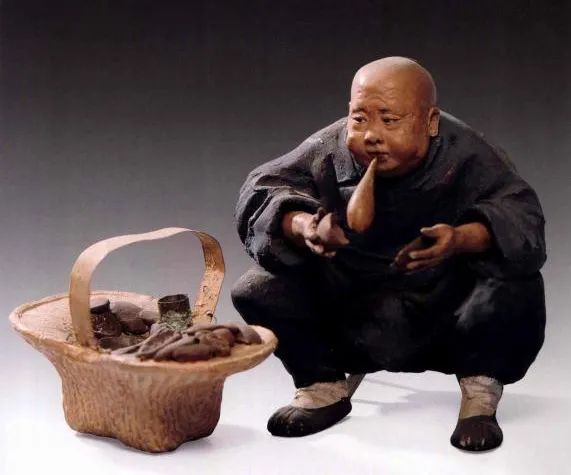

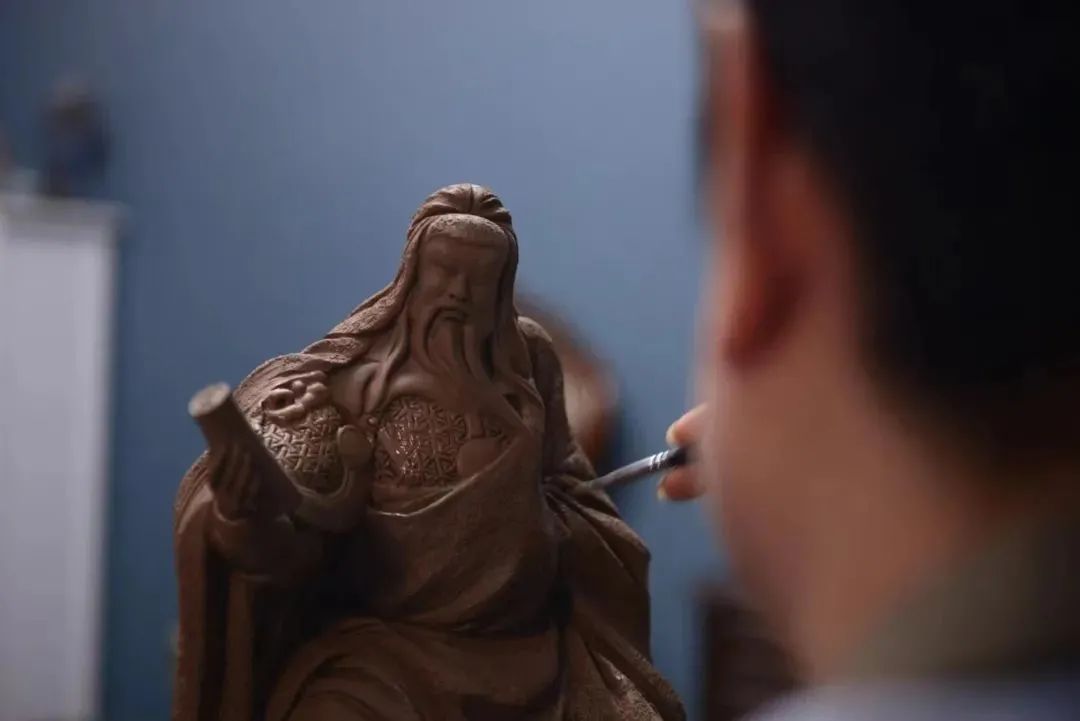

张宇作品《忠义千秋》

返璞归真 “宇”见自己

传者、承者,相生、相成。张宇先生在继承家族传统技艺的同时,还致力于保护传统技艺的生态环境,维护泥人张世家绘塑老作坊的运营,开展雕塑文化的推广与研究。

匠人匠心,泥人张作坊敬畏传统工艺,汇聚津门非遗匠人,共赴文化与艺术的盛宴。我们有幸参与了泥人张作坊组织的《匠人怼怼碰 在“泥人张作坊”里听“乐器张”张雨先生讲座》。张宇先生通过大屏幕展示了中西百年传承的手艺作品,诠释剖解了“手艺人”的内涵,强调了匠心工艺的精神。

他说:“这才是手艺人的精神,锱铢必较,点滴雕撰,我们要传承的就是这种精神,这才是我们手艺人追寻的境界”。

之后,我们观摩了“泥人张”与“乐器张”碰撞出的艺术火花,张宇先生化身访谈人,深入了解乐器张雨先生的技艺传承、发展现状及经营理念等。二张“怼怼碰”,双方全面展示了传统工艺制作的博大精深,以及年轻传承人对于传统技艺推陈出新的不断摸索和一代更比一代强的奋进精神。

随后,我们参观了“泥人张”作坊。走进张宇的办公室,每一道工序、每一件作品、每一个工种的验收标准、完成时限和工作流程都有着严格的要求和数字化的精准管理,确保每件作品的完整度。

调研现场

泥人张彩塑一般用胶泥制作,制泥过程中,要经过晾干、加水、和泥流程,为了不让其开裂,还要加入一些棉絮、纤维等材料。泥做好之后,一般放在地窖里三年左右才能拿出来,这就是所谓的让泥“熟”一下。熟好的泥可塑性和手感更好些,而可塑性强是对泥最基本的要求。

一般的作品半个月左右才能完全干透,干透之后打磨好了就开始烧制,用700℃~800℃低温烧制,把黏土组成的松散部分重新烧结成一块石头,成品类似于陶。烧制完成后再拿出来仔细打磨、修复、去裂纹,然后开始彩绘,便制作成一件泥塑工艺品。

我们参观了各个环节的工作间,从烧制间到打磨台,从修复间到彩绘间,都是有条不紊、干净整洁。张宇对匠人的选择非常苛刻,既要有对泥塑事业的热爱和对作品的执着,还要有工艺美术方面相关的专业知识和技能,每位匠人从选择到培养都是经过精挑细选和反复考验的。

每件作品的最后一处画龙点睛之笔都是由张宇完成的,张宇说:“有时候作品的制作会很漫长,比如说一件作品没有了创作思路或者说没有了灵感,放上一年的情况也是常有的。而且只要泥不干,就可以一直改下去。”。

张宇的作品反映的是自己人生经历中一个个片段,甚至有一些是意象派作品,表达出这一时期自己的心境。他说:“我的一生并不是追求做一个完美的匠人,把东西做好,让自己更好地了解这个社会,通过每一件事知‘道’,就可以了。对于我们家族来说,每个人最重要的是如何过好自己完整的一生。”简短几句话道出的是一位手艺人的大匠精神和家传心法。

来源:天津非遗中心

首页

首页 文章

文章