为深入学习贯彻党的二十大精神,落实“立德树人”的教育目标,大沽口炮台作为全国中小学生校外研学实践教育基地,对标教材开发现场互动教学,打造精品红色研学实践课程《海上国门》《大沽铁钟回家的故事》《历史宣讲员》,其中《海上国门》《大沽铁钟回家的故事》成功入选天津市首批中小学博物馆示范课程。让我们一起走进《海上国门》,切身感受革命烽火的红色豪情,让红色基因内化于心,外化于形。

感知到历史的温度

探寻历史文化内涵

汲取红色奋进力量

这里有历史文化、文物知识、革命故事

……

《海上国门》

本课程依托大沽口炮台得天独厚的红色基因和悠久深刻的历史沉淀,结合青少年特点,以京畿海门、沽口御侮、国门沦陷、警钟长鸣四个部分,推动红色教育和学校课程有机融合,引导青少年学生感党恩、听党话、跟党走。

大沽地区的成陆

大沽口是海河入海口,守京津、通内陆、接远洋,地理位置非常特殊,它的成陆与黄河泛滥密切相关,在南宋建炎年间,大沽口逐渐形成陆地。

大沽口炮台的初建

英国使团的访华,使清政府意识到大沽地区的海防重要性,嘉庆皇帝下令在大沽口修建炮台,加强防御。最初位于海河入海口的南、北两岸各修建一座圆形的砖筑炮台,置国产大炮。

“白河投书”事件

“白河投书”事件发生于第一次鸦片战争时期的1840年8月,是西方侵略者第一次武力威胁大沽口,虽未发生实战,但让英法联军看到了清政府的软弱无能,对后面的整个战事产生了深远影响。

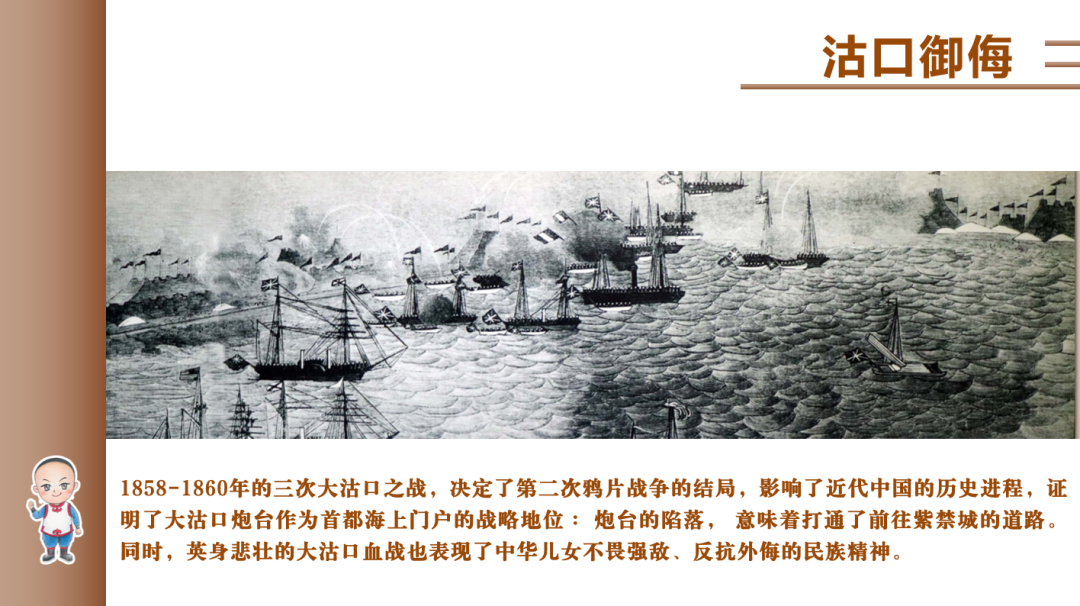

第一次大沽口之战

1858年,英、法、美、俄四国军舰向炮台发起了猛烈进攻,炮台的守军奋起抵抗,因直隶总督谭廷襄弃阵逃跑,导致守军士气大挫。炮台失陷以后,清政府被迫与英法美俄四国在天津的海光寺签订了《天津条约》。

第二次大沽口之战

第一次战役后,僧格林沁全面整修大沽口炮台,炮台达到六座,南北两岸各三座,分别以“威、镇、海、门、高”和“石头缝”命名,喻意是“大沽口炮台威武镇守在海门的高处”,形成了完整的防御体系,成为中国北方重要的海防屏障。1859年,英法联军再次入侵炮台,炮台守军奋起还击,击沉英舰4艘,毙伤联军448人,这一次战役是四次大沽口之战战中的唯一一次胜利,更是中国近代史上抗击外来侵略获得非常重要的胜利之一。

第三次大沽口之战

1860年,第三次大沽口之战爆发,英法联军由北塘登陆、抄袭大沽口炮台后路,致使北塘炮台失守。随后联军攻打石头缝炮台,直隶提督乐善指挥官兵与侵略者作战,不幸壮烈捐躯。大沽口炮台毁于战火后,英法占领天津,侵入北京,火烧圆明园,逼迫清政府签订《北京条约》,至此第二次鸦片战争结束。

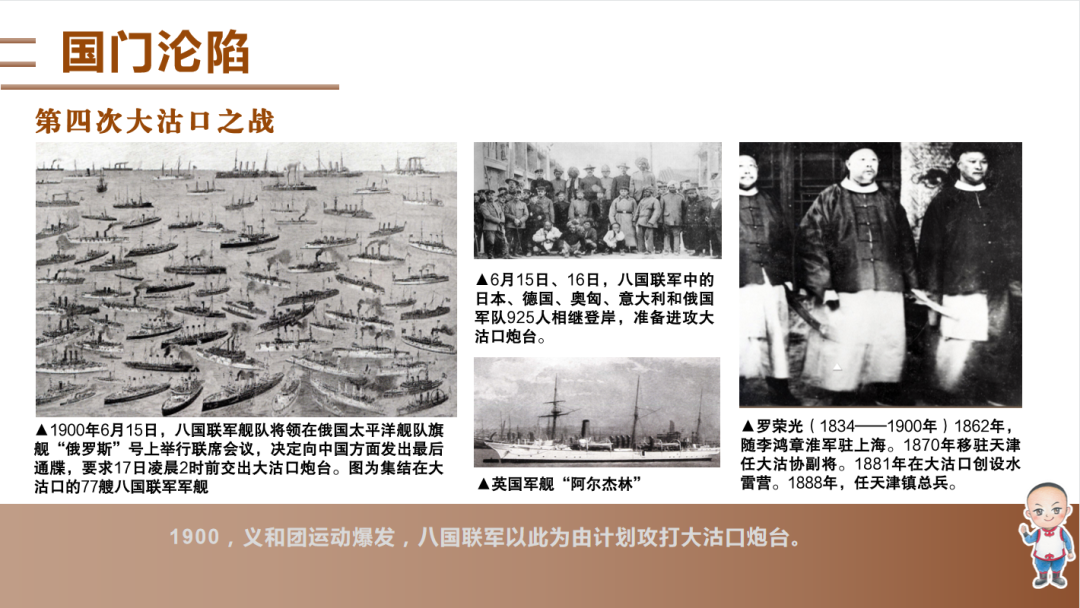

八国联军入侵

1900年,西方列强再次入侵中国,他们组成了八国联军攻打大沽口炮台,66岁的天津镇总兵罗荣光带领士兵与敌人奋战6个小时,最终炮台失守,罗荣光壮烈殉国。

大沽口炮台被拆毁

战败迫使清政府签订了丧权辱国的《辛丑条约》,根据条约内容,赔偿白银4亿5千万两,大沽口炮台被拆毁。

珍贵文物:大沽铁钟

1884年“乐威毅公祠”铁钟,俗称大沽铁钟,是为了纪念在第三次大沽口保卫战中壮烈殉国的直隶提督乐善而铸,八国联军侵华时被英军掳至朴茨茅斯,2005年由英国政府无偿返还。它的传奇经历见证了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

以史为鉴 警钟长鸣

马克思《鸦片战争贸易史》:一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。

想要去参观

大沽口炮台遗址博物馆的小伙伴

具体信息请看这里

☎咨询电话:

022-25232288

⏰开放时间:

周二至周日 9:00-16:30(16:00停止入场)

周一闭馆(法定节假日除外),节假日同周六时间一致

地址:

天津市滨海新区塘沽东炮台路1号

来源:大沽口炮台遗址博物馆

首页

首页 文章

文章