相声——认真“搞笑”的艺术

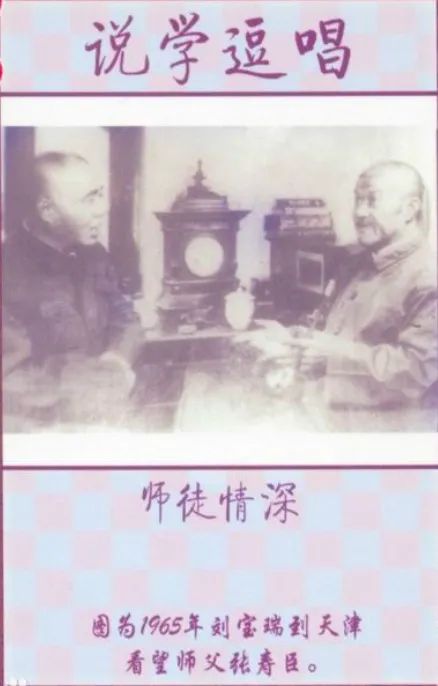

“说学逗唱”

说、学、逗、唱是相声传统的四种基本艺术手段。“说”是叙说笑话和打灯谜、绕口令等;“学”是模仿各种鸟兽叫声、叫卖声、唱腔和各种人物风貌、语言等;“逗”是互相抓哏逗笑;“唱”相声的本工唱是指太平歌词。由于某些关系,过去电视上表演的相声都把所有的歌唱类归于唱中,这是不对的。只有太平歌词是唱,其他的都为学。

中国相声有三大发源地:北京天桥、天津劝业场和南京夫子庙。相声艺术源于华北,流行于京津冀,普及于全国及海内外,始于明清,盛于当代。主要采用口头方式表演,以北京话为主。主要道具有折扇、手绢、醒木。表演形式有单口相声、对口相声、群口相声等,是扎根于民间、源于生活、又深受群众欢迎的曲艺表演艺术形式。

相声起源

相声一词,古作象声,原指模拟别人,又称隔壁相声。经华北地区民间说唱曲艺进一步演化发展,并融入了由摹拟口技等曲艺形式而形成,一般认为于清咸丰、同治年间形成。以说笑话或滑稽问答引起观众发笑的曲艺形式。至民国初年,象声逐渐从一个人摹拟口技发展为单口笑话,名称随之转变为相声。后逐步发展为单口相声、对口相声、群口相声,综合成为名副其实的相声。经过多年发展,对口相声最终成为最受观众喜爱的相声形式。

晚清年间,相声就形成了现代的特色和风格。主要用北京话,各地也有“方言相声”。

相声形成过程中广泛吸取口技、说书等艺术之长,寓庄于谐,以讽刺笑料表现真善美,以引人发笑为艺术特点;以“说、学、逗、唱”为主要艺术手段。

相

声

起

源

非物质文化遗产

2006年12月21日,经过3个多月的公示调查,北京市首批市级非物质文化遗产名录正式对外公布。第一批市级“非遗”名单,相声位列其中。

非

遗

名

录

2008年6月7日,国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录正式对外公布。第二批国家级非物质文化遗产名录:“相声”。

观看“阅”享生态城|【云讲堂】

《相声——认真“搞笑”的艺术》

讲座简介

相声是世界艺术之林中独具特色的艺术形式,它表现了中国民间喜剧艺术独有的传统,相声俗不伤雅的内容,谑而不虐的风格,强调率真、朴实,覆盖文化由表及里的不同层面,阐释出民间文化通过对思想的荡涤而对心灵产生慰藉,是我国最受老百姓欢迎的艺术形式之一。

主讲人简介

薛宝琨,南开大学中文系教授,东方艺术系教授、艺术理论教研室主任,后担任中国曲艺家协会理事,中国曲艺家协会顾问。著有:《曲艺概论》《相声溯源》、《侯宝林和他的相声艺术》、《中国的相声》、《中国的曲艺》、《笑的艺术》、《中国幽默艺术论》等。

笑一笑,十年少

完

来源:中新天津生态城图书档案馆

首页

首页 文章

文章