长篇小说《红岩》在1961年12月由中国青年出版社正式出版后好评如潮。出版后不到两年时间,就多次重印,累计达400万册。这部长篇被评论者称为“黎明时刻的一首悲壮史诗”“一部震撼人心的共产主义教科书”“一本教育青年怎样生活、斗争和对待敌人的教科书”。不少报纸采用开辟专版、专栏的“重点报道”的形式,“青松”“红岩”的图案也成为1962年报纸副刊上一再出现的符号。对于报纸副刊来说,这一年可以当之无愧地称为“红岩年”。

在对《红岩》的改编中,歌剧《江姐》和电影《烈火中永生》最为知名,影响最大。

歌剧《江姐》由阎肃编剧,羊鸣、姜春阳、金砂作曲,陈沙导演,中国人民解放军空政文工团1964年首演于北京。整个剧的编排,以江姐为主线,成功塑造了一个临危不惧、视死如归、大义凛然的英雄形象。绣红旗这一情节本是发生在白公馆男牢房,红旗是罗广斌与刘国志、王朴等用一床红色绣花被面制作的。但是,小说《红岩》把它表现在渣滓洞女牢房中江姐等人的身上,以女性的柔情细腻烘托出革命的情怀。歌剧《江姐》把这一情节作为剧情发展的高潮,伴以带有川音的韵调,不但突出地域性特点,更是让音乐优美到极致而经久不衰。

主题曲《红梅赞》是由词作者阎肃和曲作者羊鸣、姜春阳、金砂精诚合作、几易其稿创作出的经典。回忆起《红梅赞》的创作过程,羊鸣说:“因为这是首非常重要的主题歌,我们先后写了8个不同版本,最后一稿出来,都怕不能传唱,改了20多遍仍很担心,不知道这样写到底行不行。但定稿不久,空政文工团原驻地——北京灯市口同福夹道大院里,演员唱,孩子唱,连食堂里的大师傅也边和面边唱‘红岩上红梅开……’,我们心里就有了底,这首歌肯定能流行!”“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩,三九严寒何所惧,一片丹心向阳开,向阳开……”《红梅赞》旋律优美动听,歌词朗朗上口,广为传唱。歌剧《江姐》取得了极大的成功,短短几个月在全国公演256场,成为历演不衰的民族歌剧精品,被誉为中国歌剧的三座里程碑之一。

1964年10月13日,在周恩来等领导人的陪同下,毛泽东观看了《江姐》。演出结束后,毛泽东等领导人走上舞台和演员握手合影,次日《人民日报》头版刊登了合影照片。毛泽东还接见了空政文工团的领导和有关演员。在高度评价了这部歌剧后,他为江姐的死感到深深的惋惜,说:“那么好一个同志,为什么让她死了呢?”又对编剧阎肃说:“你看是否可以不要江姐死,要把沈养斋抓住。就让双枪老太婆带兵把沈养斋包围。”他还说:“你们的剧情催人泪下,主题歌《红梅赞》唱得人心潮澎湃。我看你们的歌剧打响了,你们可以走遍全国,到处演出了。”

1965年,北京电影制片厂又推出以小说《红岩》改编的电影《烈火中永生》,由水华执导,赵丹、于蓝、张平、项堃等主演。该片讲述在重庆解放前夕,江姐在丈夫被敌人杀害后,去华蓥山区参加农村武装斗争,由于甫志高的出卖,她和许云峰被捕,他们在狱中严守党组织的秘密,同敌人展开顽强斗争。该片最初定名《红岩》,周恩来总理看过后,建议改名为《江姐》。但于蓝提出,江姐在影片中并不是唯一主人公。经过讨论,周恩来总理从叶挺将军的《囚歌》中取“烈火中永生”为片名,并由郭沫若题写片名。

江姐的故事是《红岩》中最有华彩的篇章,仅国家图书馆文津搜索“江姐”条目就多达4000余条。特别是解放军空政文工团1964年改编的歌剧《江姐》获得巨大成功,使江姐成为中国当代最光彩夺目的女英雄形象。江姐的原型是共产党员江竹筠。

江竹筠(1920—1949),四川自贡人。加入地下党的江竹筠从事地下党的交通联络工作,担任重庆新市区区委委员。1947年,她和丈夫彭咏梧一起到下川东组织武装起义,彭咏梧不幸在起义中牺牲。她谢绝党组织的照顾,在下川东坚持战斗。1948年,江竹筠因叛徒出卖在万县被捕,后转押渣滓洞监狱。她坚贞不屈,严守党的机密,1949年殉难于电台岚垭刑场,时年29岁。

《红岩》中的江姐是革命文物史料与艺术形式最有效地结合创作出来的英雄人物形象。小说有一段描写江姐目睹了丈夫——华蓥山纵队政委彭松涛被害,头颅挂在城门上示众的情节。小说中创作设计这一情节,是为了突出江姐坚毅内忍的性格,以及压制悲痛坚持斗争的革命精神。历史上,彭咏梧被杀害后,头颅挂在城门上示众,这是真实的。但是江竹筠由重庆返回下川东时并没有见到,而是通过设在彭咏梧亲戚家的联络站得知这一噩耗的。

小说《红岩》中关于江姐得知彭松涛牺牲后的情感描写,向我们还原了江姐的真实情感世界。小说中这样描绘她内心的坚持:“‘我希望,把我派到老彭工作过的地方……’‘前仆后继,我们应该这样。’回答的声音,是那样的刚强。”

现实中的江竹筠正如《红岩》中所描绘的那样坚定而决绝:“临委考虑江竹筠不能再去下川东,因为她去很容易暴露,而且孩子太小,需要她照顾。再三要她留重庆工作。好心的朋友也劝她接受组织的安排。她自己也知道此去有危险,可是她坚持要去:‘这条线的关系只有我熟悉,别人代替有困难。我应该在老彭倒下的地方继续战斗。’临委只好同意她的要求。”

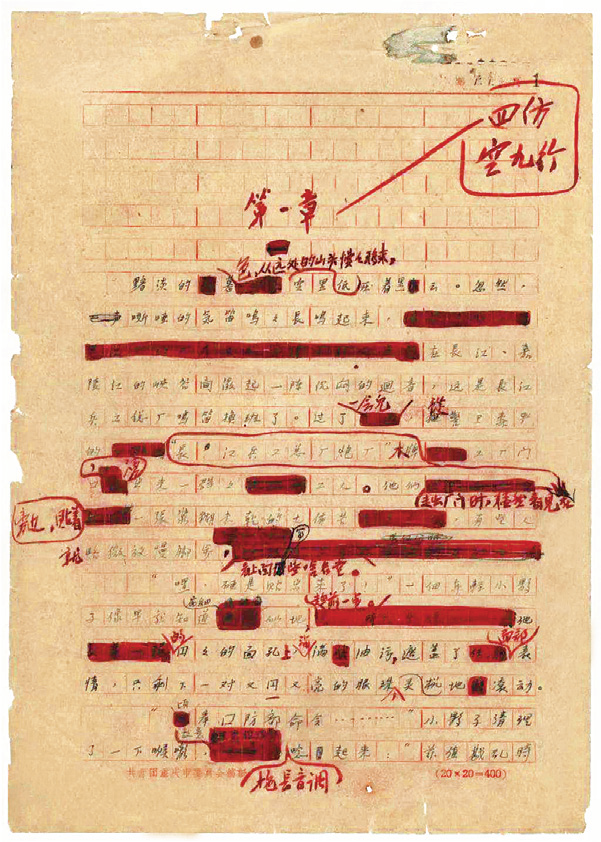

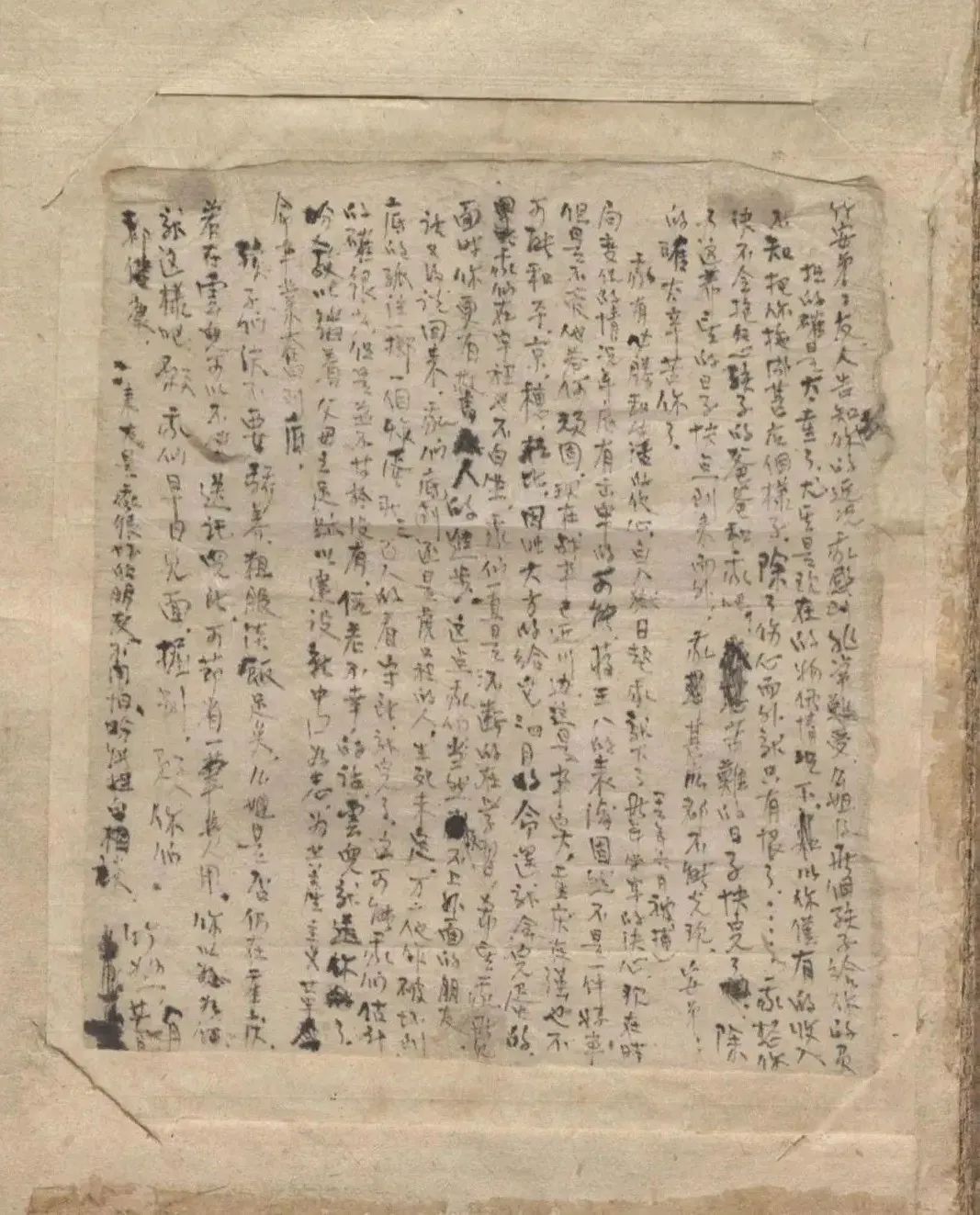

1949年重庆“中美合作所”集中营殉难烈士江竹筠亲笔书写的遗书

通过读者的文章、亲属的回忆,以及战友的叙述,红岩故事在加速传播,成为脍炙人口的话题。为了满足社会和人民群众热议《红岩》的需求,从1962年6月开始,《中国青年报》就开设了“红岩精神礼赞”专栏。这是在中国第一次提出“红岩精神”这个命题。

1985年10月,邓颖超参观重庆曾家岩纪念馆时,在红岩礼堂挥笔写下“红岩精神永放光芒”八个大字,让红岩精神正式冠名并传扬开去。红岩精神,是抗日战争、解放战争时期,以周恩来同志为书记的南方局领导下的革命志士在为民族自由,为新中国成立而进行的艰苦卓绝斗争中所形成的革命精神,是中华民族昂奋达观、坚毅不拔、弃旧图新、勇于奉献精神的延伸、沉淀和升华,是富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的伟大气节的集中体现。

《红岩》以惊心动魄的斗争画面和崇高的革命精神展现了共产党人信仰的力量,表现了革命者坚定的理想信念和对党的绝对忠诚。其后的各种文学艺术形式,从不同的角度揭示了革命者“失败膏黄土,成功济苍生”“为免除下一代的苦难,我们愿把牢底坐穿”的无私奉献精神。江姐成为家喻户晓的革命英雄主义代表人物之一,歌曲《红梅赞》、舞蹈《绣红旗》成为革命文化的经典。

21世纪以来,红岩故事在舞台上常演不衰,有空政歌舞团的大型现代舞剧《红梅赞》、中国国家京剧院的《江姐》、中国评剧团的《红岩诗魂》、天津京剧团的《华子良》、浙江越剧团的《红色浪漫》、中国国家话剧院的《红岩魂》、上海京剧院的《浴火黎明》、重庆市川剧院的《江姐》、北京京剧院的《许云峰》等。

围绕小说《红岩》而展开的持续不断的创作,形成了独特的“红岩现象”,彰显了广大中华儿女对红岩精神的传承与弘扬。红岩精神影响了几代人,在今天依然是人们精神力量的源泉。

【本文来源于人民出版社出版的《光辉的历程 永恒的经典》】

首页

首页 文章

文章