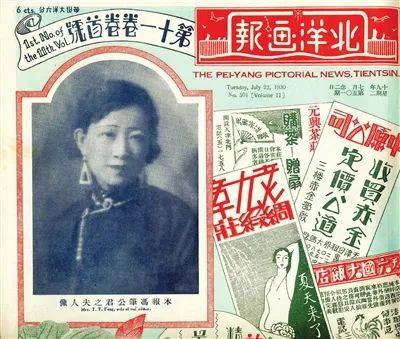

《北洋画报》报影

当年“华北第一画刊”背后的故事

上世纪20年代

冯武越在津创办《北洋画报》

《北洋画报》1926年创办于天津,是近代中国北方影响最大的画报。1937年7月7日卢沟桥事变,不久后《北洋画报》停刊,至此共出版1587期。《北洋画报》的创立与兴盛,也伴随着天津城市的发展变迁,原汁原味地反映了当时的社会风尚,留下很多珍贵的历史信息。本文特别回顾了其创办人冯武越的人生履历,讲述了《北洋画报》背后的故事。

《北洋画报》诞生于天津

传播时事、提倡艺术、灌输知识

北方最早的照相铜版画报,是冯武越在1924年创办的《图画世界》。该刊为月刊,以时事、艺术、科学三类图文为主要内容,但仅出刊3期,便因战事突起,销路阻滞,不得不停刊。

冯武越(1897—1936),名启缪,别署笔公,广东番禺人。他的父亲冯祥光(字玉潜)曾任中国驻墨西哥代办,在外交界很有声望,为人慷慨豪侠,健谈善饮,做事果断。他的叔父冯耿光曾为“中国银行”总裁。冯武越16岁出国留学,学习航空机械和无线电,游历欧美各国。学成归国后,他到北洋航空署任教官,又任农商部咨议、京畿警备司令部参议等职,做过张学良的法文秘书。他性情率直,不屑随俗俯仰,斡旋于官场其实有些无奈。

1925年,冯武越移居天津英租界新华村10号一楼一底的一幢小楼,任《益世报》总监察兼撰述,开启了报人生涯。1926年7月7日,冯武越续写《图画世界》未竟之志,在天津创办《北洋画报》。这份画报在形式上仿效毕倚虹创办的《上海画报》,四开四版,道林纸,铜锌版印刷,以“传播时事、提倡艺术、灌输知识”为主旨,副刊专载长篇小说、笔记、名画、漫画,聘请吴秋尘出任主编。

《北洋画报》社址在法租界蓝牌电车道北23号路(今和平路滨江道附近)。老报人吴云心回忆,《北洋画报》创办初期人员甚少,冯武越事必躬亲。编辑部有一位编辑兼校对员,还有一名交通员兼勤杂。摄影、绘画是《北洋画报》的主要内容,有若干外勤记者努力收罗素材,寄到报馆,经过编辑审选,按照规定尺寸制成铜锌版。文字也有韩慎先、许姬传、袁寒云、方地山、王伯龙等若干名撰述担任。印刷厂在报馆后门,有几名印刷工人,一副五号字字架,半副三号字,一台八页平版机。没有制铜版的车间,铜版由外面制版厂代制。

每期画报的底样约略拟定后,排妥图画、文字的位置,经过两次校对,再经垫板、磨字、上版等程序。因印刷数量过大,底样制成后,要在出版前四五日送交印刷厂排样。发行有囤批和零寄两种形式,直接订阅者均由该刊营业部封寄,所有订户的姓名、住址、期数均有详细记录,印戳、折叠、装封后运到邮政厅局,按报纸新闻类收寄,无需粘贴邮票。每张画报从编辑到寄出,要有三四十人经手,每个环节都不可等闲视之。

亲力亲为办画报

不断寻求新突破

《北洋画报》的内容包括时事、美术、科学、戏剧、电影、体育、风景名胜等,以图片为主,兼有文字,印刷精美,版面沿用不易翻版的蓝黑色调。创刊一年后,《北洋画报》成为天津乃至华北地区最热销的画报,有“华北第一画刊”之誉。两年后,报馆规模扩大,人员增多,组织日臻完善,成立了北洋画报社。

当时刘云若正值年少,在文坛崭露头角,被冯武越聘为编辑。一段时间后,因与冯武越在办刊思路上产生分歧而辞职,但为报答知遇之恩,仍坚持为《北洋画报》撰稿。后来刘云若有很多部长篇小说问世,成为与张恨水齐名的言情小说家。

冯武越不但亲力亲为办画报,而且还是画报的研究者,撰有《画报谈》《读伯龙自行检举书感言》《北画真正价值之所在》等文章,梳理了中国画报发展历程,检讨了画报业的不足,记述了他的见解。

为了把《北洋画报》办得更好,冯武越曾与香山慈幼院的朱君复合作,试制新型排字机,以节省排版时间。朱君复是知名机械师,慈幼院又有机械设备和专业人员,只可惜仅制成了装字模的弹簧匣子,就因各自忙碌公务而暂停。

《北洋画报》内容越来越丰富,但经费有限,只能以月薪15元至20元的价格聘请青年学生充当校对,这个收入比拉洋车的还低,画报难免错漏百出。在冯武越看来,校对是一项重要工作,因为画报一经印行,白纸黑字印在那里便更改不得,错了会误人误事,贻害无穷。所以他想编写一本《校对必读》,把所有的校对常识囊括其中,但因身染重病、力不从心,只得抱憾放弃。

当时天津还有《天津商报画刊》《中华画报》《星期画报》《北晨画报》等,在编辑形式、版式设计上都竞相模仿《北洋画报》。冯武越继续寻求突破,约集王小隐、吴秋尘等报人联合创办《图画日报》,于1932年1月1日与读者见面。该刊为八开一小张,两版,内容有新闻、文艺、小说三类。每期刊登四篇小说,首期有赵焕亭的《姑妄言之》、宫竹心的《拔舌地狱》、吴秋尘的《楼上黄昏》、施冰厚的《人间味》。

人生频遭变故

39岁英年早逝

1932年1月6日晚上,冯武越突然接到从北平(今北京)打来的电话,称其父遭遇车祸。当晚,他乘火车赶到北平,得知当日午后,父亲在东四牌楼大街上步行,被身后驶来的电车撞伤,急送入附近医院抢救,终因伤势过重、失血过多而去世。

转过天来,冯武越电告王小隐,说自己要留在北平起诉电车公司,请王小隐暂停《图画日报》工作,来北平给自己帮忙。但王小隐办画报的兴致甚高,婉拒了冯武越的请求。

冯武越的胞弟冯至海也在外地,赶到北平后,因过于悲伤一病不起,竟于1932年8月10日去世。接踵而来的变故让冯武越迭遭重创,肺病复发,只得暂时停止工作。

最初《北洋画报》的经费多由冯武越的叔父冯耿光与张学良资助,随着发行量扩大,广告增多,基本保证了正常运营。1931年“九一八事变”爆发后,张学良不再投资。1933年3月1日,病中的冯武越将《北洋画报》兑给同生照相馆经理谭林北。

在北平西山疗养期间,巢章甫、宣永光等津门好友前来探望,冯武越也多次写信、寄物品给王小隐、王伯龙、李壮飞等在津好友,表达思念之情。他在病中仍致力于图案学研究,遍搜古籍,欲著专书,其勤勉不辍之精神可见一斑。后来他一度回番禺老家疗养,游历城西华林寺,感慨庙宇凋零、寺产割裂,担心寺内500尊罗汉像横遭摧残,于是用三个月的时间将罗汉像逐一拍照,部分照片刊于《北洋画报》。

1936年1月12日,冯武越病危,急送至北平德国医院。汽车中途抛锚,辗转到达医院时,人已昏厥。19日上午,冯武越病逝,年仅39岁。

《天津商报画刊》出版“追悼武越专页”,《玫瑰画报》出版“画报先进冯武越先生纪念专页”,生前好友撰文、写挽联追思哀悼。曾任天津造币厂厂长的李壮飞与友人唐兰合撰《冯武越先生小传》,较为详细地记述了冯武越的生平。

冯武越与夫人赵绛雪感情甚笃。他在西山养病时,夫妇二人频繁通信,几乎每日一函,半文半画,所绘色彩鲜明,笔致细腻。冯武越病故后,冯夫人将这些通信装订成册,以做永存纪念。冯武越有两子一女,当时长子健龙就读于天津工商大学附中,次子健麟、女健凤均在培才小学读书,皆聪慧过人。

来源:《天津日报》

首页

首页 文章

文章