☆回顾“永久黄”团体所走过的道路☆

文化建设

其三:文化建设。诚然,“永久黄”团体确是知识分子聚集的地方,尤其领导层不是传统的封建把头,而是海归及高校的高材生。他们理念先进、追求时尚和丰富的文化生活,由此引领了职工全员的多彩生活,也给塘沽民众带来工业文明的清风,打破了寂寞单调的生活。范旭东坚持以平等互助、福乐同享为基点,开辟文化娱乐场所,开展文明向上的文化生活,调节职工情绪,增添生活乐趣。

林受祜与京剧大师梅兰芳(右)合影

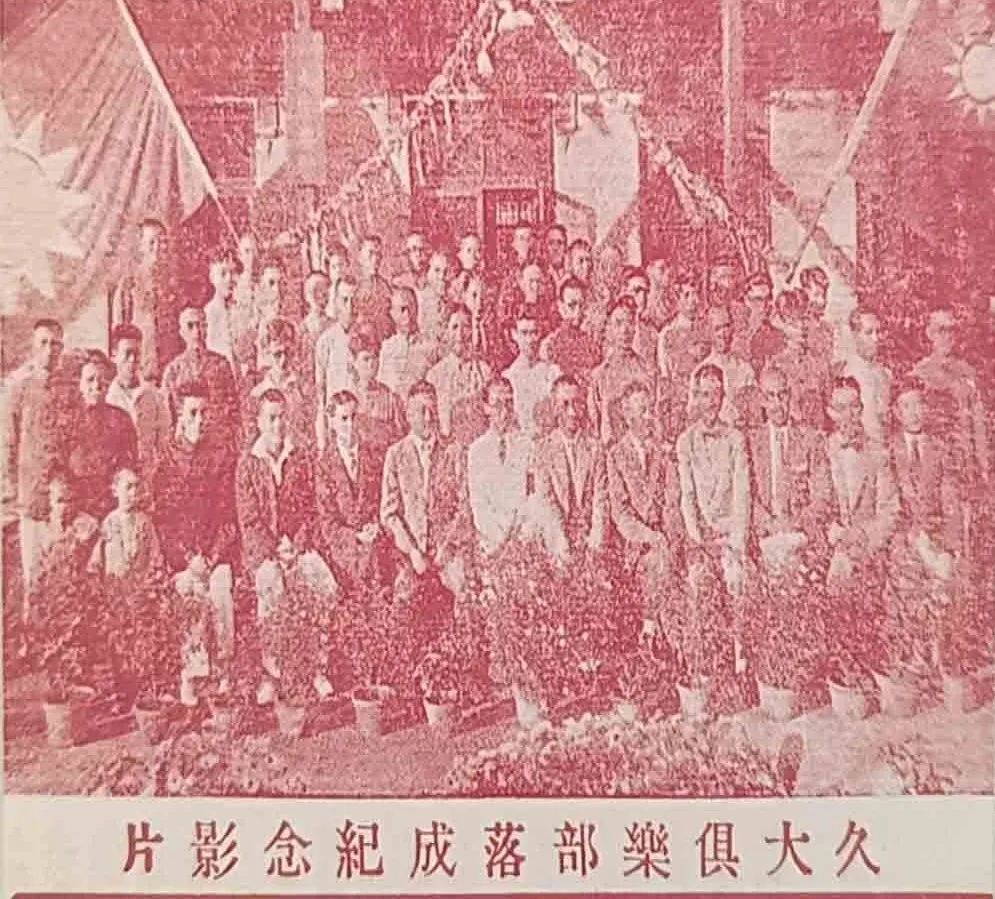

最早于1928年,在久大“恒丰堂”开辟“新市场”时,建有娱乐室,供文艺团体使用,并配备台球、乒乓球和棋类。这是“永久黄”最早的文艺活动平台。同年,组建了“永久戏剧团”,并在1929年厂庆纪念大会上,首次露天演出,获得成功,深受欢迎。其后,从1931年至1937年,先后建成工人俱乐部,久大俱乐部,新村俱乐部和儿童俱乐部,为职工开展文娱活动提供了优越的场地。此后,永久戏剧团上演许多传统剧目,给广大职工及当地民众送来精神享受。演员们的演技、剧团的规模,在当时是首屈一指。该团的干事林受祜是全国有名的京剧票友,获得京剧和报界的好评,曾与京剧大师梅兰芳结过戏缘,两人的合影刊于《海王》旬刊上。

新村网球场

不仅如此,各种文体社团蜂拥而上。从1925年到解放初,新剧团(话剧)、秦腔团、魔术队、民乐队、杂技队、话剧团,军乐队、国剧社等13个团社,进行各种演出,深受厂内外欢迎;组建篮球队、足球队、网球队、排球队、台球队、乒乓球队,建有儿童运动场、体育场等各类场地20余处,而且活动不断,经常参加厂内外比赛,成为津沽劲旅。同时,建有多处游泳池及塘沽最早的滑冰场,而且建有“永久国术社”,1932年,特邀请天津著名国术专家张雨亭教授武术,深受职工欢迎,连侯德榜、李烛尘、傅冰芝等高层被吸引来习武,为表彰张雨亭的教授功绩,侯德榜特赠送银盾一枚。

1934年 建成黄海图书馆

同时,设立了塘沽最早的工人图书馆、久大图书室、工人室阅览室、新村阅报室、公事房杂志室、黄海图书馆,为职工学习科技文化提供了方便。

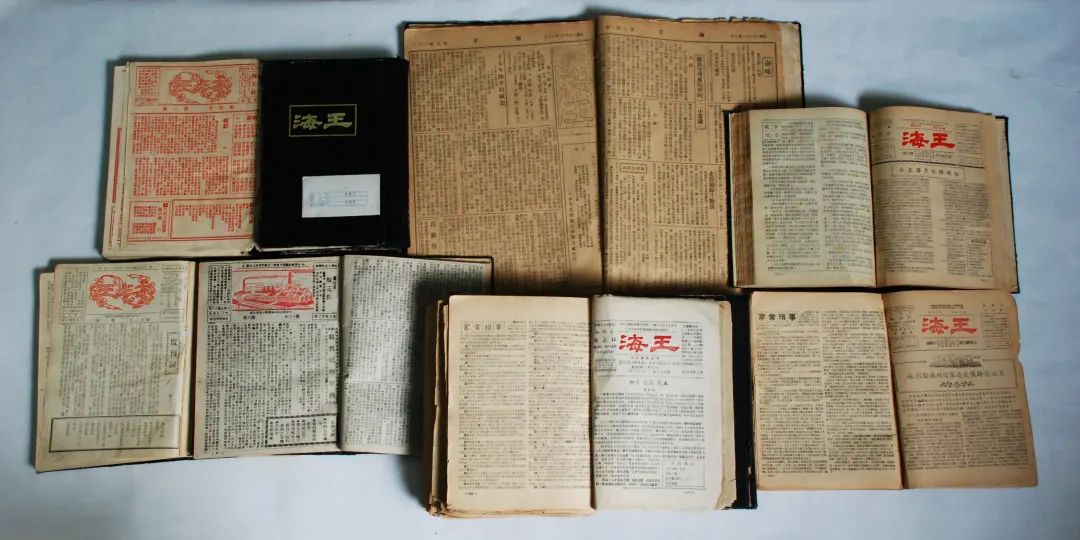

不同时期的《海王》旬刊

这里特别指出,“永久黄”的内刊——《海王》,她是集团全员最喜爱的刊物,传播科学技术的阵地,传扬精神文明的平台,交流职工感情的园地;不仅是中国企业最早的刊物,更是世界企业文化的发祥地。她由范旭东于1928年创办,一直坚持出刊21年,出版了600期,为中国化工史及工业史,留下了宝贵的精神财富、文化遗产和珍贵的历史资料。

社会公益

其四:社会公益。永久两厂奋力生产,创造的红利主要投入扩大再生产,创办更多的实业,扩大科学研究。范旭东而且身体力行,将自己创办人的酬金,无偿捐献黄海社,并制定政策投资职工教育、福利及社会公益事业。

永久两厂是大工业生产,据1920年《久大精盐公司业务报告》记载:“机器均改用电力发动,气象顿觉一新,并将有余电力供给塘沽全村数百用户”。后来,永利在中大街、新街等处设“电灯房”,对附近商店和居民供电,随着人口和店铺增加,塘沽电力更是吃紧。据《海王》报道,1936年5月,永利碱厂新装置大型电机,厂长、技师及工友们齐心协力,忙乎了三昼夜,尤其是张佐汤一直未曾休息,以至虚脱晕倒在地,但是由于他的坚持,确实保证了电机尽快恢复使用,解决了永久两厂及塘沽地方的电力减少的困难,工作人员对此也感到一种无上的安慰。范旭东和侯德榜先生先后打电话表示祝贺和慰问。

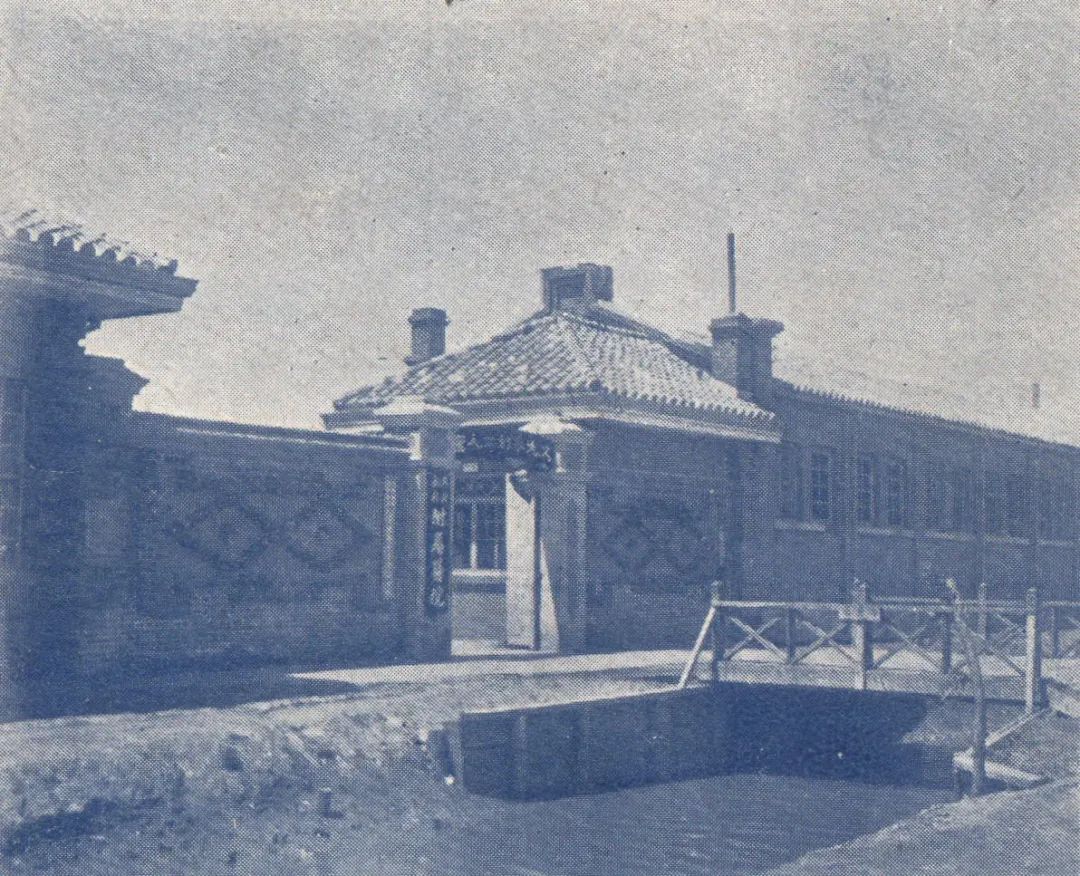

永久工人室及永久医院

前景为海王桥

1920年,开设永久医院,几经迁建工人室、南院等处,直至解放初扩建,设有八科,全员76人,为塘沽最早西式医院之一,职工及眷属治病全部免费。期间,致力造福地方,包括多次种牛痘,打霍乱防疫针,对职工、眷属及地方民众一律免费。

大马路 后改中山路 现新华路

修桥补路是传统的善事,“永久黄”更是当仁不让。据记载,1928年,购置新街码头后,先把久大西厂到车站原有的马路衔接起来,使工厂和码头连成一气,地方的交通也得到许多的便利;1931年,新筑久大东厂可直达久大码头马路;1932年9月,联处曾维嘉督率工人,忙于补修各处道路及桥梁,同年修筑塘沽大马路中段穿西新路经联合村,直达新村之恒丰路;1934年8月,塘沽大马路之大利桥,过于狭窄,行人车马不堪拥挤,“永久黄”团体重新修建等等。

原南新路 现学校大街

有意思的是,“永久黄”企业不但修路,还给道路起名。由于岁月久远,不知当年塘沽政府机构,当然更无“地名办”。据史料,塘沽不少地名,确实由“永久黄”企业来命名的。1932年10月出版的《海王》第3期,刊发《塘沽各马路命名记》一文,写道:塘沽相互之间的交通干路多没有名称,给社会造成很大不便,所以联合处出面逐一命名,并设立标识牌。对于此次事件,一位文学家评语:“塘沽之社会文化,又进一级矣。”其中地名有:永久路、大马路、黄海路、西新路、南新路、恒丰路、西厂路、联新桥、大利桥,海王桥等。

不仅如此,各种善事、好事、实事,时时兑现。如1929年开设塘沽新市场,吸引大批商贩来此,扩建、新建新街各种商铺,饭馆、戏院、钱庄等,更由于近邻塘沽车站、塘沽码头及永久两厂,交通方便,人流涌动,由此成为塘沽二十世纪二三十年代繁华的商贸中心;同年成立塘沽企业最早的永久消防队;在新村打成塘沽最深130多米的水井,建立2个水塔;1935年在新村俱乐部试演电影,其后购置3部电影放映机,在明星大礼堂放映,成为塘沽最早的电影院。同年在明星大礼堂举行塘沽最早的集体婚礼,引发时尚。1936年兴建新村花园,成为塘沽第一个公园(现儿童公园),它是联办主任闫幼甫设计的,而且经常组织职工在塘沽干路及住宅区植造林树、种植花草,对此,《海王》经常有相关报道。

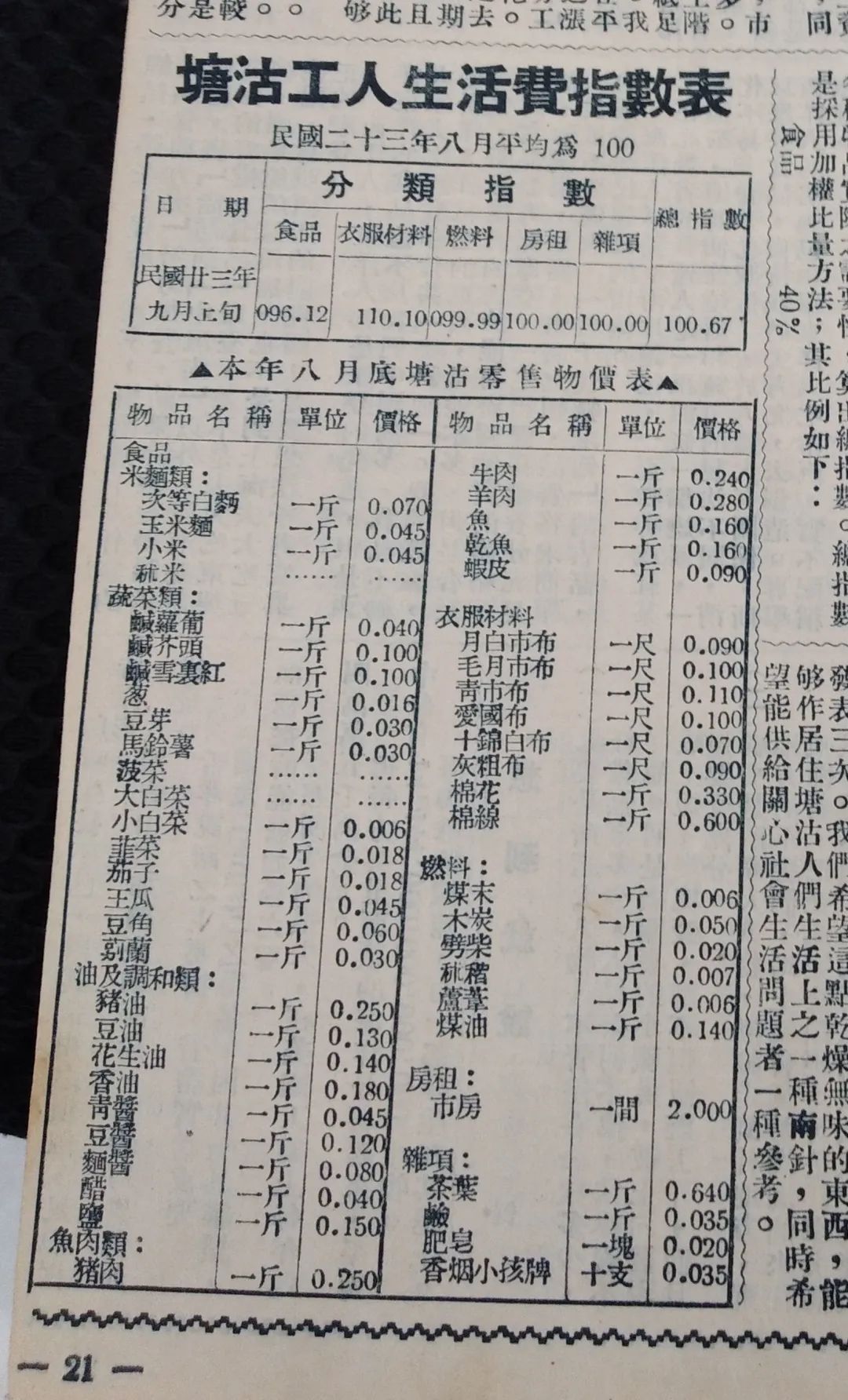

塘沽工人生活费指数表

见微知著,据史料。自1934年9月20日起,《海王》每期公布《塘沽工人生活费指数表》和《塘沽零售物价表》,并配发专文,对生活指数的含义、意义及编制方法做了说明。指出:“塘沽地方虽小,工业却一天一天发达,市面也一天一天繁荣,劳工阶级一天一天增多,他们的收入平时只是一饱,物价的涨落,于他们有切身的关系,希望这点干燥无味的东西,能够作居住塘沽人们生活上之一种指针,同时希望能供给关心社会问题者一种参考。”综上所述,我们可以看出“永久黄”团体从上到下,都把关爱社会、服务社会,视为最大光荣。而且“两表”坚持刊发,期期不断,直到日本侵华,塘沽沦陷被迫终止,三年间发布“两表”105期。“两表”真实记录了塘沽在旧时代社会生活的轨迹,为研究社会经济发展的专家学者提供了珍贵的历史资料。

☆回顾光辉历史 感慨沧桑巨变☆

永利化工公司办公大楼前厅

毛主席题词及范旭东塑像

回顾“永久黄”团体,在塘沽创业发展的三十多年间,扎扎实实为父老乡亲,为塘沽的发展,办了众多实事。全面展现了以范旭东为首的领导层以人为本、仁心致爱、服务社会的崇高信仰和坚定志向。正如张謇、卢作孚,一样志同道合,促进了南通、北碚的城市化;也如同当年唐山隶属滦县,塘沽隶属宁河县一样,结果来个历史的华丽转身,煤碳铁路加速了唐山的城市化,盐碱港口加速了塘沽的城市化。

沧桑巨变,历经花甲,塘沽已成名副其实的具有规模的滨海城市,基础雄厚、经济繁荣、交通发达,多样联运,终成经济开发区、海洋开发区、临港经济区、高新区等众多新区的所在地,今天滨海新区的核心区。如今,历史再次挥手,塘沽区蓦然消失,仅仅留下了塘沽街,再舞凤凰涅槃。祝愿滨海新区,蒸蒸日上,书写新的篇章。

作者 王志远 简介

王志远,原是永利化工股份有限公司职工,酷爱研究滨海地方历史文化,尤其在“永久黄”成长历史方面,研究建树颇深。

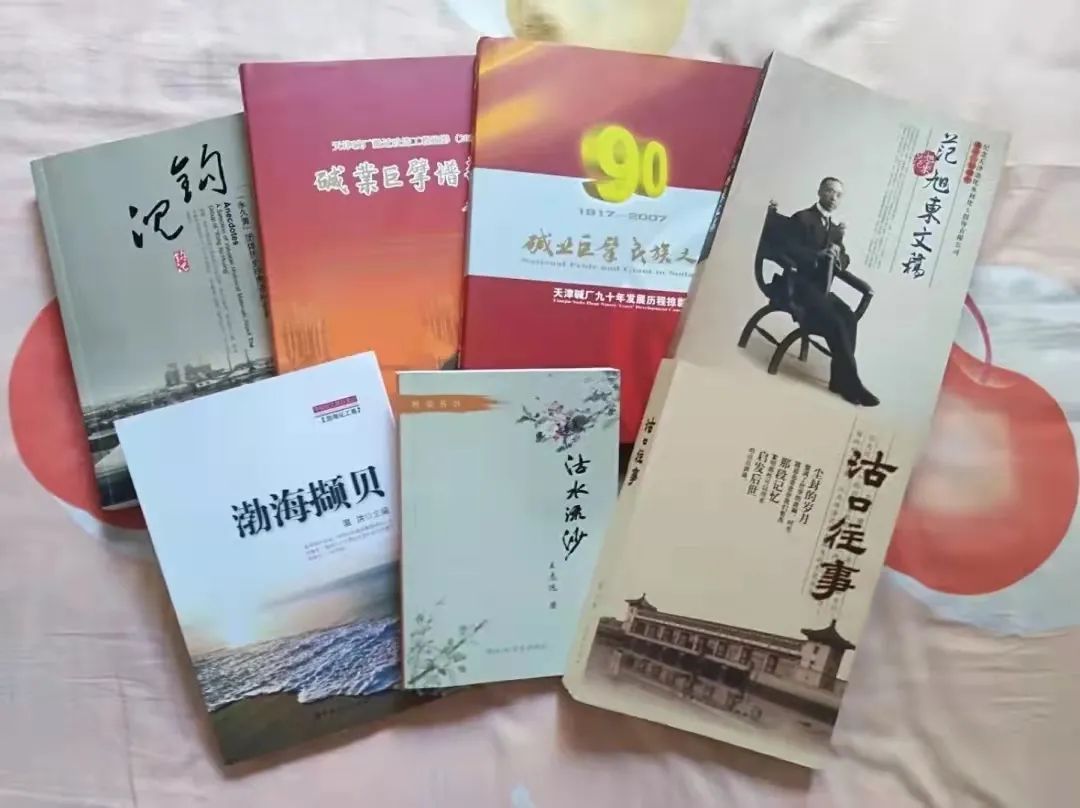

自2007年起,曾经参与编辑过多部书刊:2007年11月《天碱90年历史画册》;2009年10月《钩沉》;2014年11月《范旭东文稿》;2008-2010年《碱业巨擘普新章画册》。

1984年9月--2013年10月多篇文章曾经入选《沽口往事》《渤海撷贝》等5部著作。

2016年出版专著《沽水流沙》。

2005年至今曾被中央、天津市、滨海新区等电视台采访20余次;被《今晚报》《渤海早报》《滨海时报》等多家媒体报道20多次。

转载自滨海新区博物馆

首页

首页 文章

文章