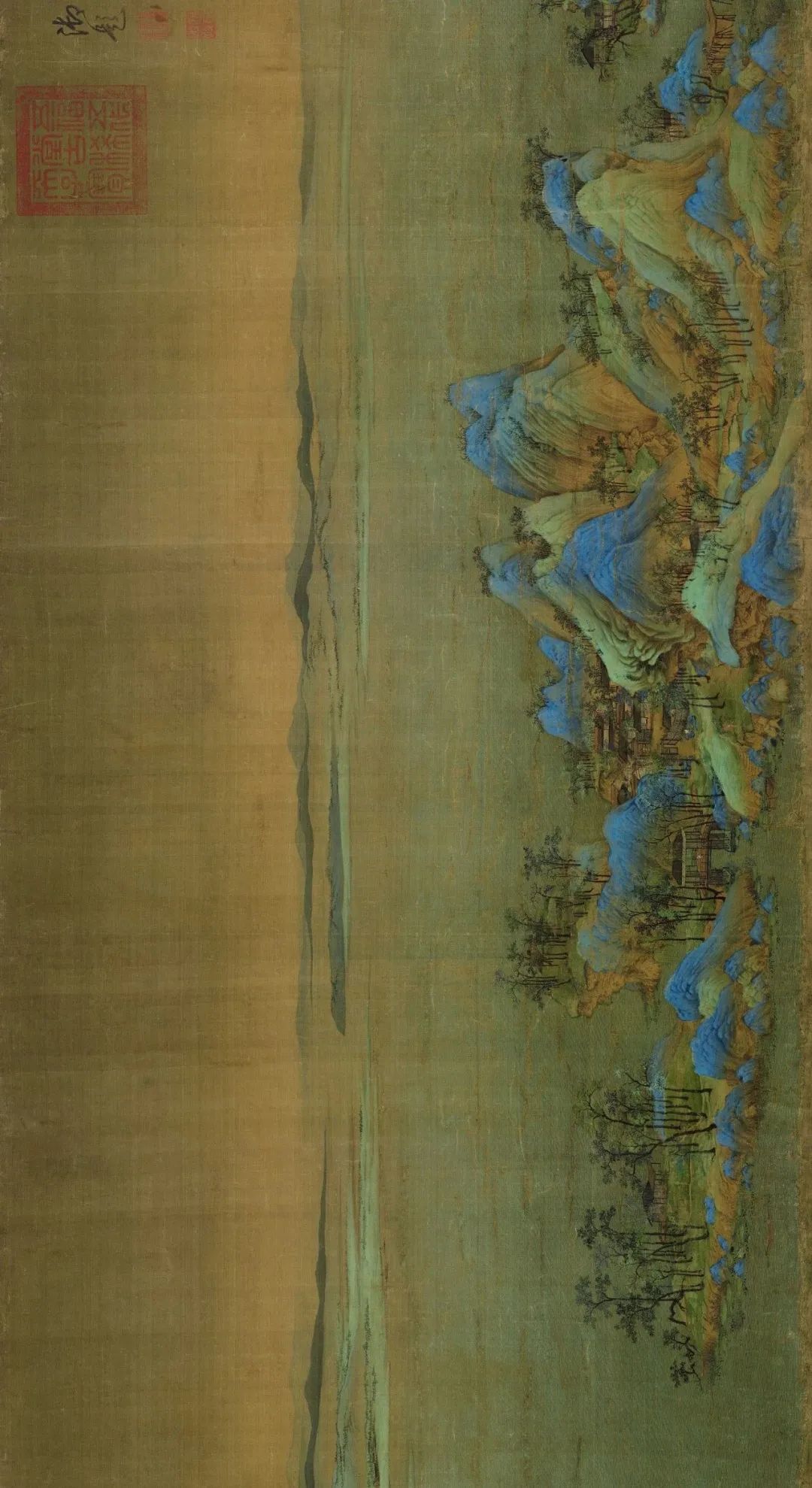

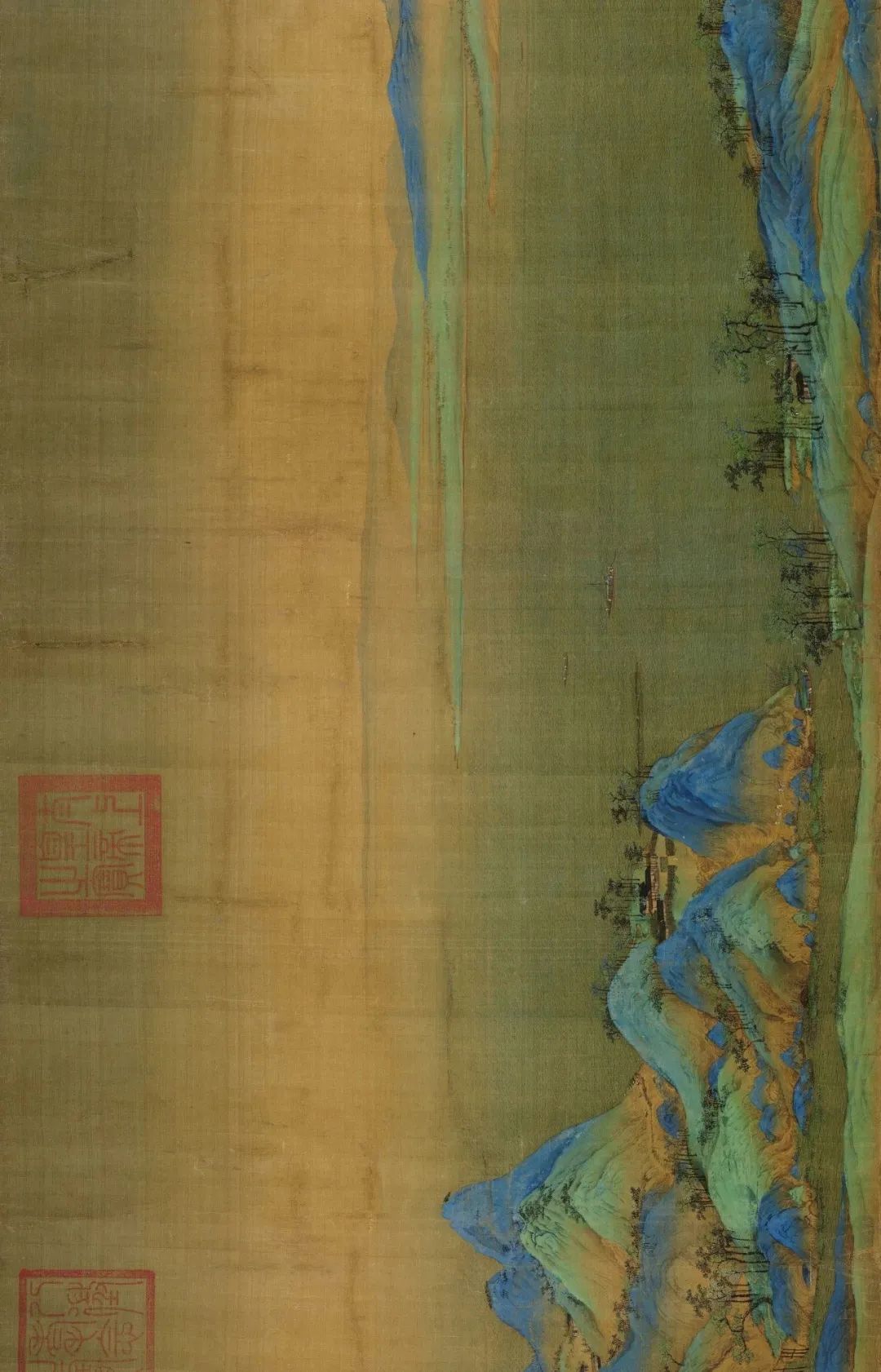

无名无款,只此一卷

青绿千载,山河无垠

朱唇、远山眉、山峰发髻、青绿长裙……央视虎年春晚,源自宋代名画《千里江山图》的舞蹈诗剧《只此青绿》选段“青绿”一出场,从社交媒体到微信朋友圈,都迅速被刷屏,舞蹈演员们踩着乐曲的节奏,一静一动,步步生莲,最终随着灯光的变换,融为连绵的青绿色山峦,穿越千年,诗画舞蹈间,感受宋风雅韵。

今天带大家欣赏的是中国十大传世名画之一的《千里江山图》。

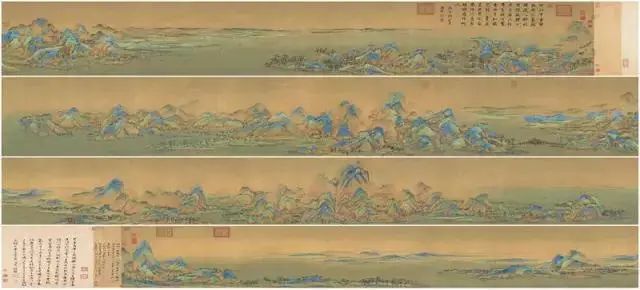

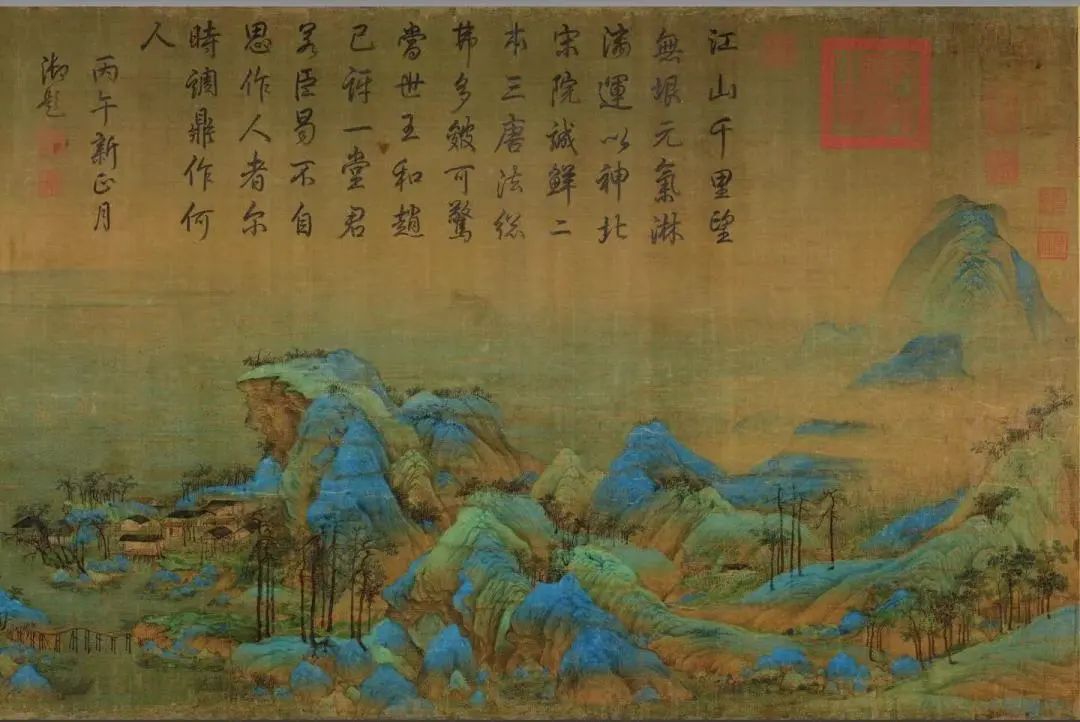

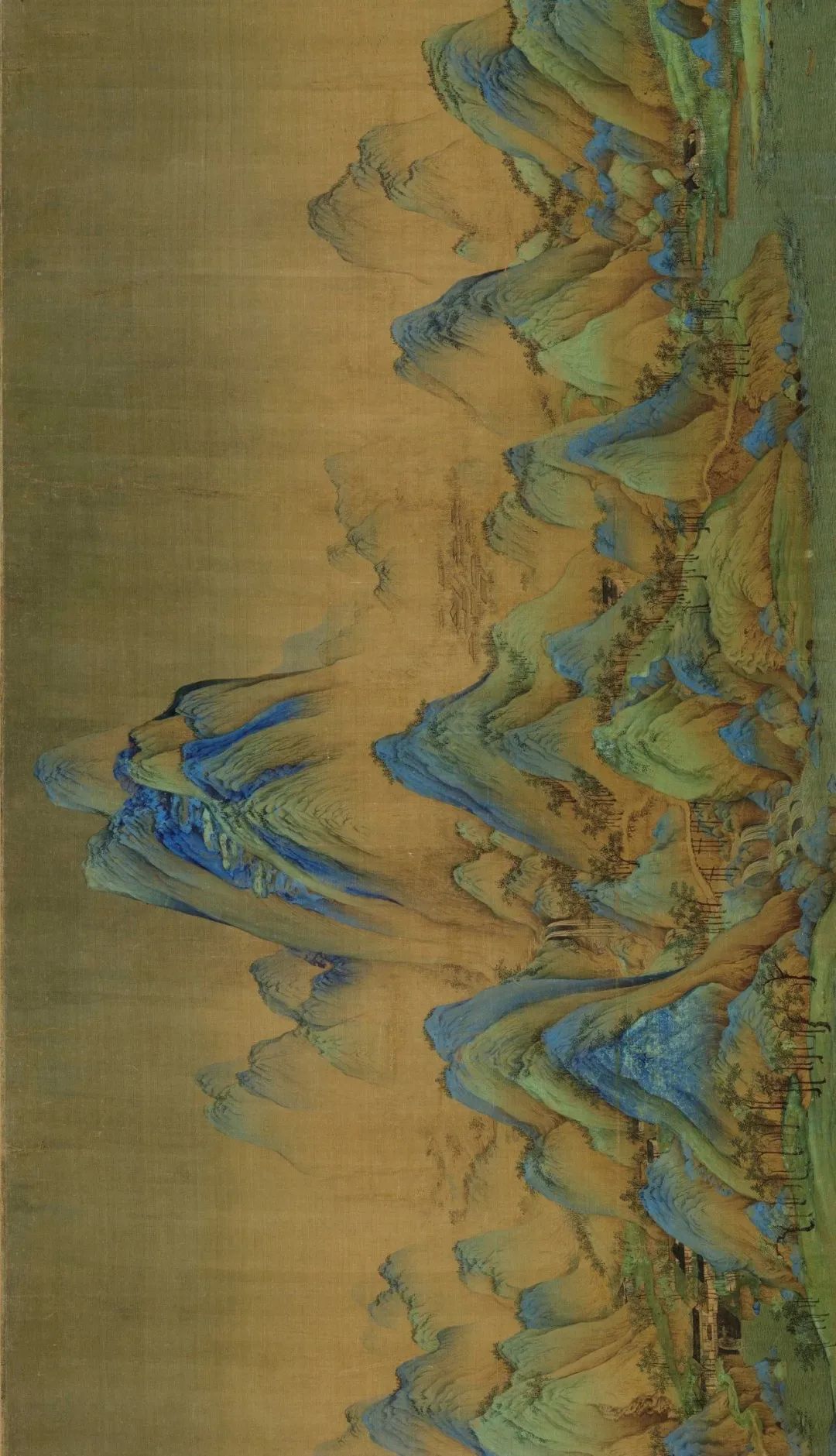

《千里江山图》(文末全卷欣赏)

北宋 王希孟

绢本设色

纵51.5cm;横1191.5cm

收藏于故宫博物院

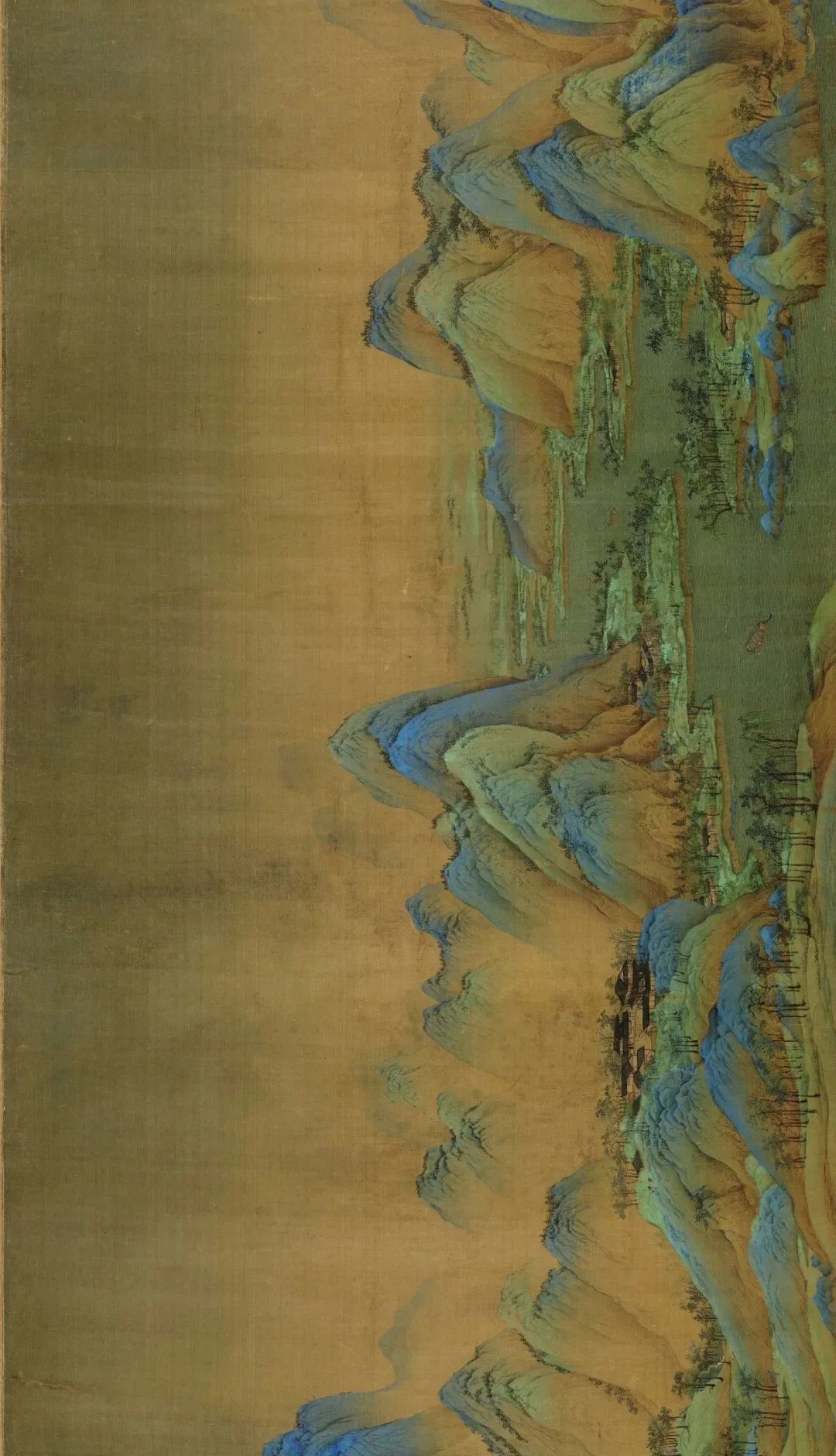

该作品以长卷形式,立足传统,画面细致入微,烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成了一幅美妙的江南山水图,渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍、水磨长桥等静景穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景,动静结合恰到好处。在该作品人物的刻画上,极其精细入微,意态栩栩如生,飞鸟用笔轻轻一点,具展翅翱翔之态。

《千里江山图》画卷,不仅代表着青绿山水发展的里程;而且,集北宋以来水墨山水之大成,并将创作者的情感付诸创作之中。

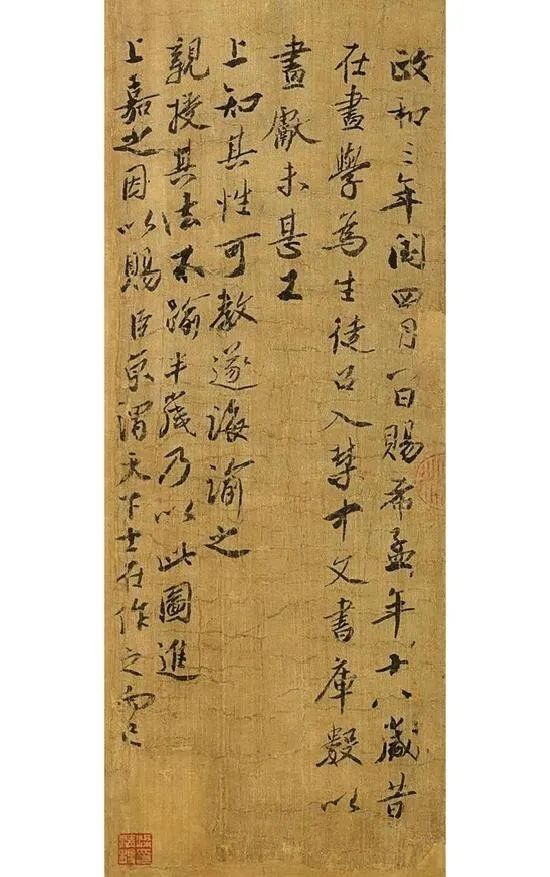

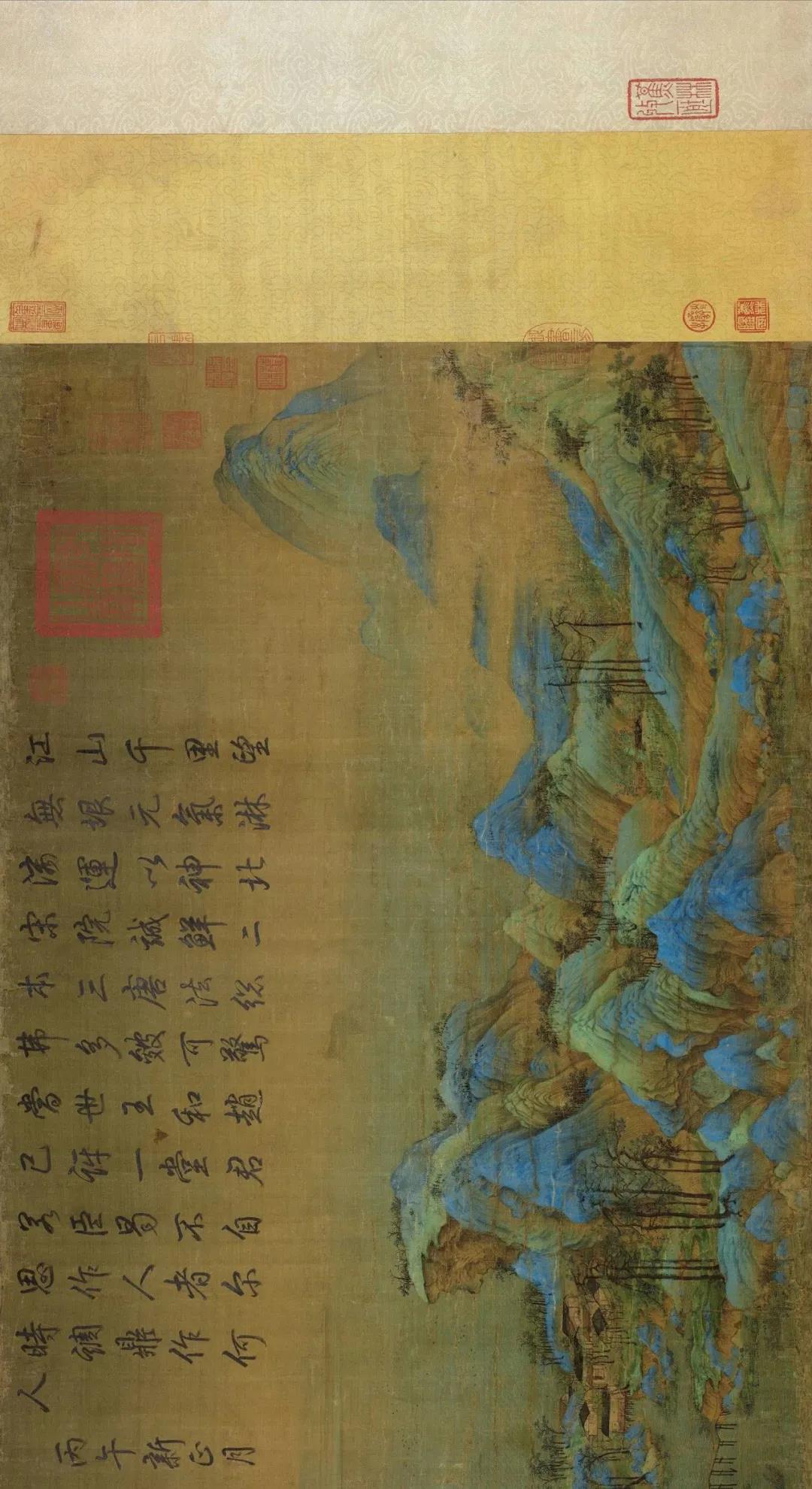

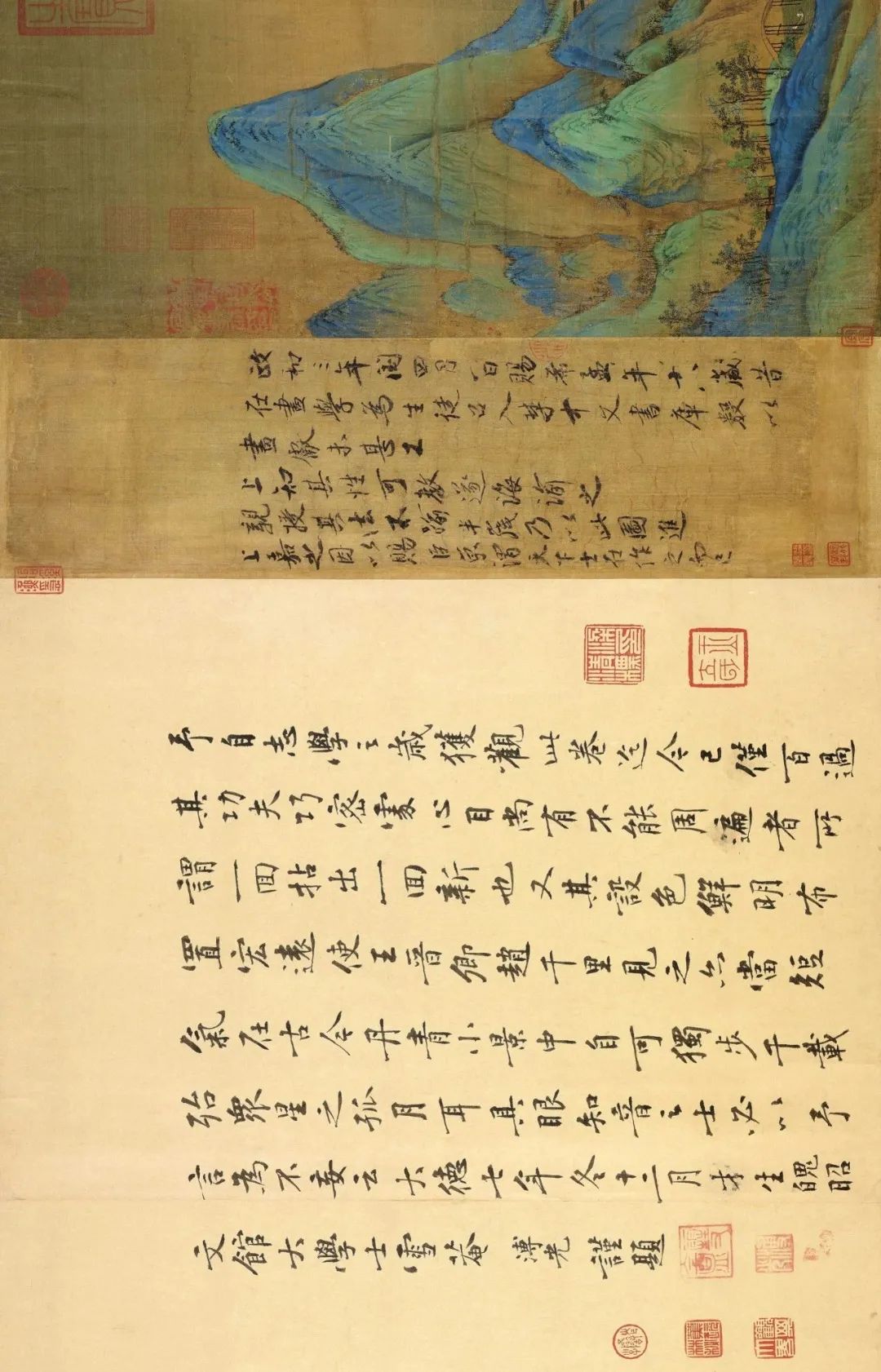

《千里江山图》手卷终端的题识:

“政和三年閏四月一日賜希孟,年十八歲,昔在畫學為生徒,召入禁中文書庫。數以畫獻,未甚工。上知其性可教,遂誨諭之,親授其法。不逾半歲,乃以此圖進,上嘉之,因以賜臣京,谓天下士在作之而已。”

宋徽宗 赵佶

当时的皇帝宋徽宗终日沉迷于书法和绘画,是出了名的“不爱江山爱丹青”,宋徽宗为了培养绘画人才,创办了一所专门,培养画学生的学校——“画学”,相当于官办美术学校,那些从画学里出来的尖子生,可以顺利进入翰林图画院,王希孟毕业后则被分配到了文书库去抄账、编目。年少气盛的他自然心有不甘,频频作画进献,希望引起徽宗注意。或许是被希孟的执着勤奋打动,徽宗便对其亲自教授。18岁时,王希孟仅用了半年时间便创作出了这幅《千里江山图》。

王希孟

王希孟的人生扑朔迷离,据故宫博物院前副院长、书画鉴定家杨新在其《关于千里江山图》一文中所述,《千里江山图》并无作者款印。仅从卷后隔水黄绫上蔡京的题跋中才知道这一巨制的作者叫希孟。清初梁清标的标签上及宋荦的 《论画绝句》 中才提出希孟姓 “ 王” 。宋诗说: “ 宣和供奉王希孟, 天子亲传笔法精。进得一图身便死, 空教肠断太师京。” 附注云: “ 希孟天姿高妙, 得徽宗密传, 经年作设色山水一卷进御, 未几死, 年二十余, 其遗迹只此耳…… ”王希孟创作出这幅《千里江山图》,此外再没有关于他的记述,惜年寿不永,20余岁即去世,《千里江山图》是王希孟的千古绝唱。

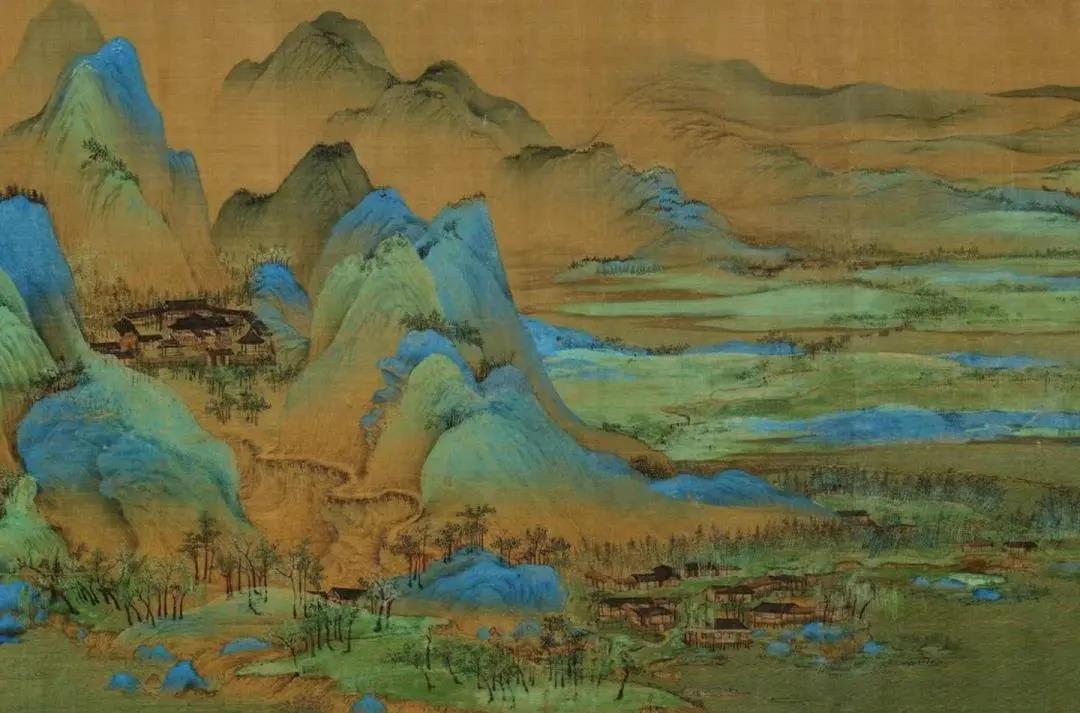

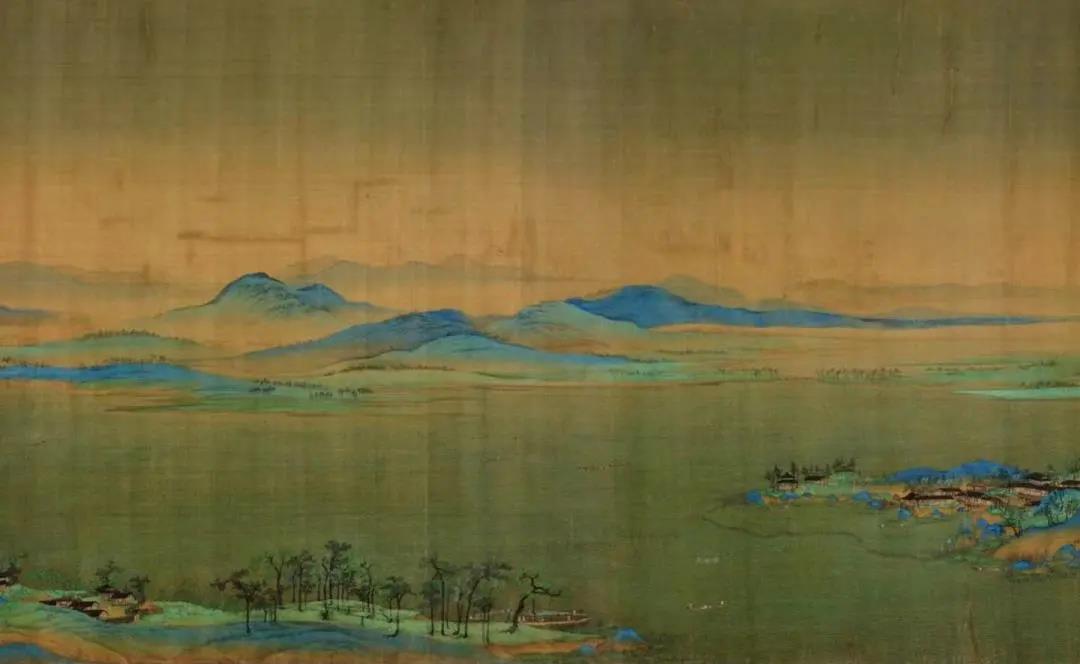

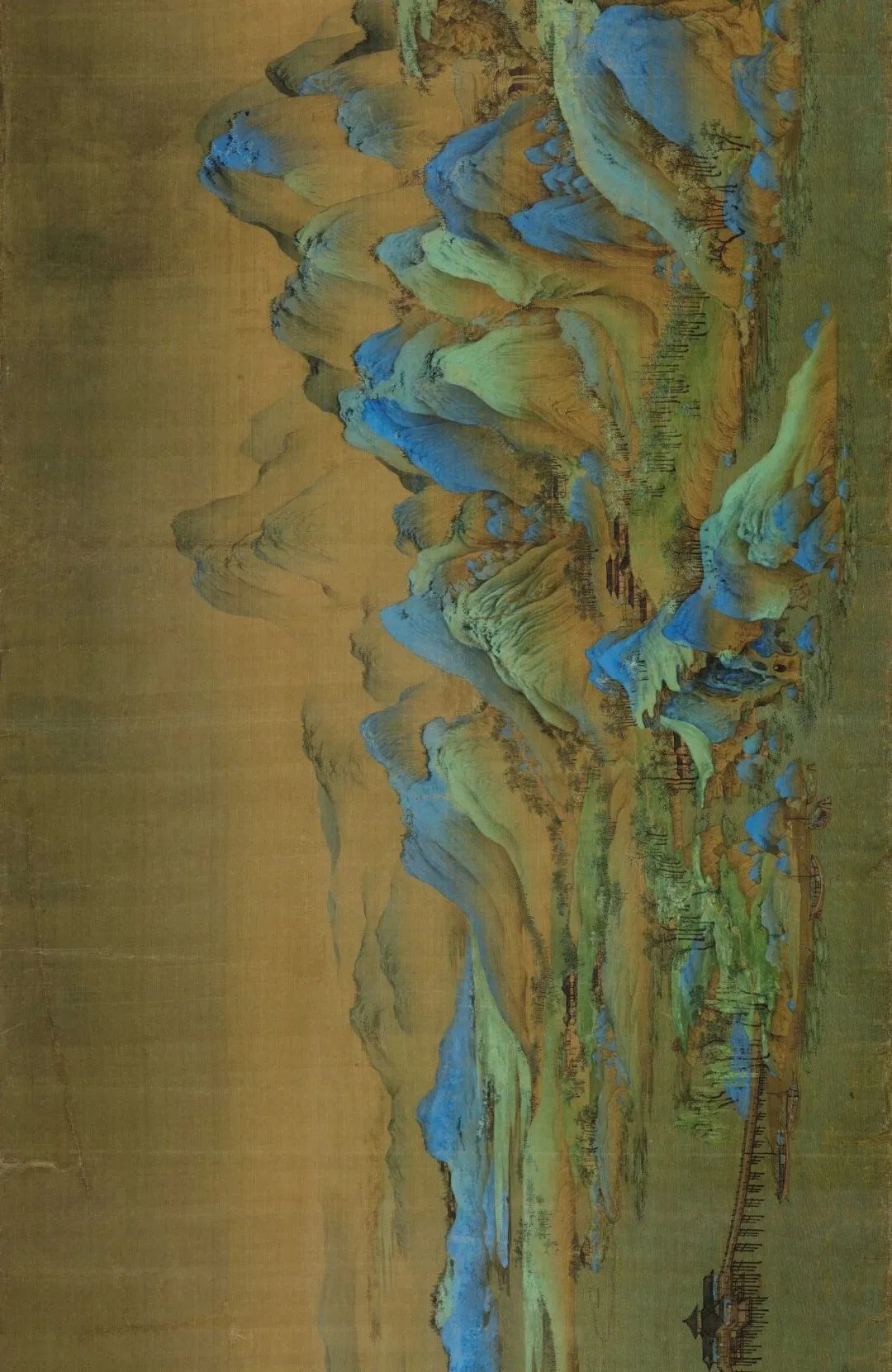

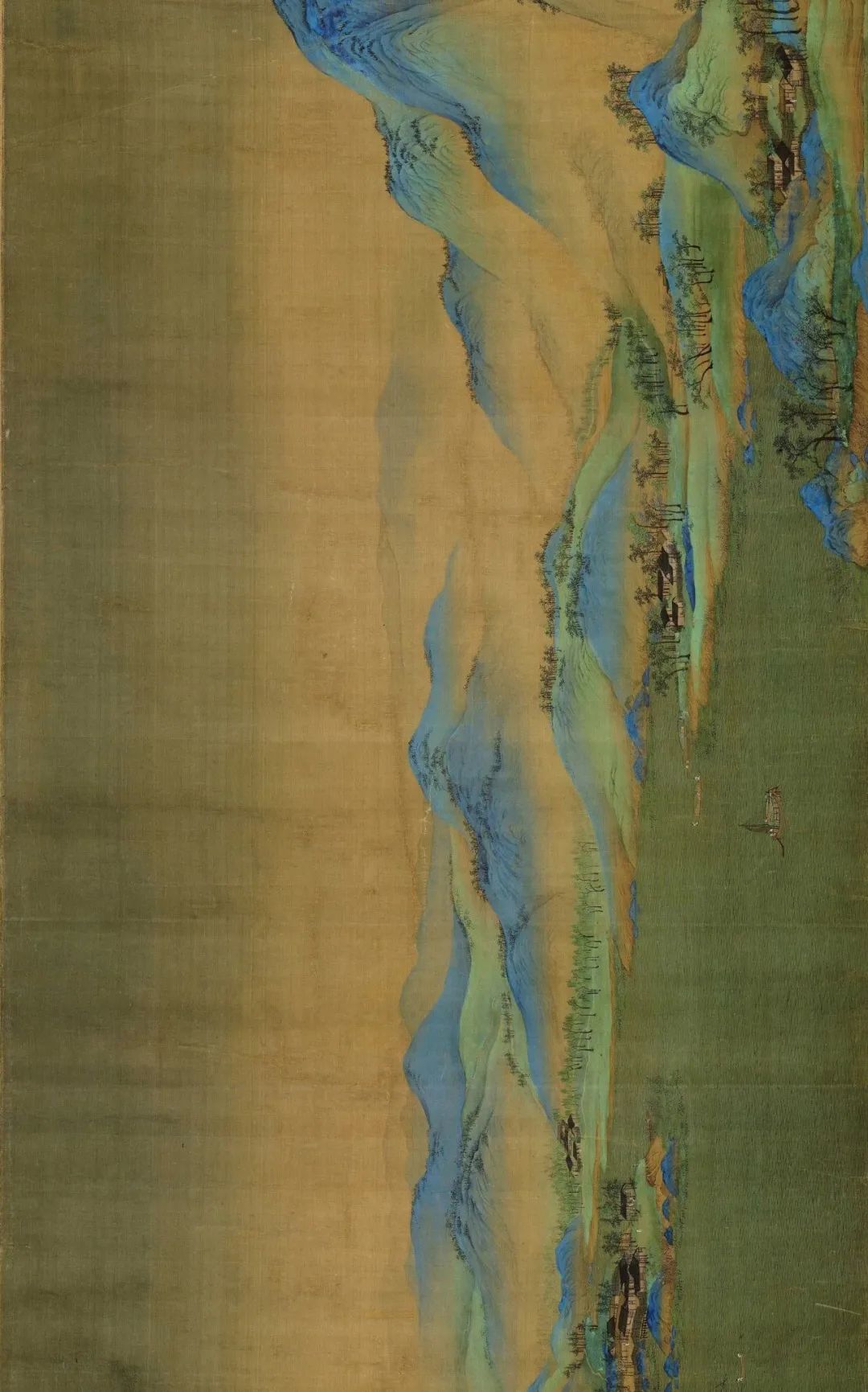

接下来我们继续说回这幅旷世绝作,这幅山水画作,宽51.5厘米,长约12米,足有四层楼高,在构图上,画家则充分运用了平远、高远、深远的结合,打破了时间与空间的局限性,让本不可能同时出现的浩荡江水、广阔天际,以及南北方的景物融合为一体。可以堪称是宋代版的“航拍中国”。

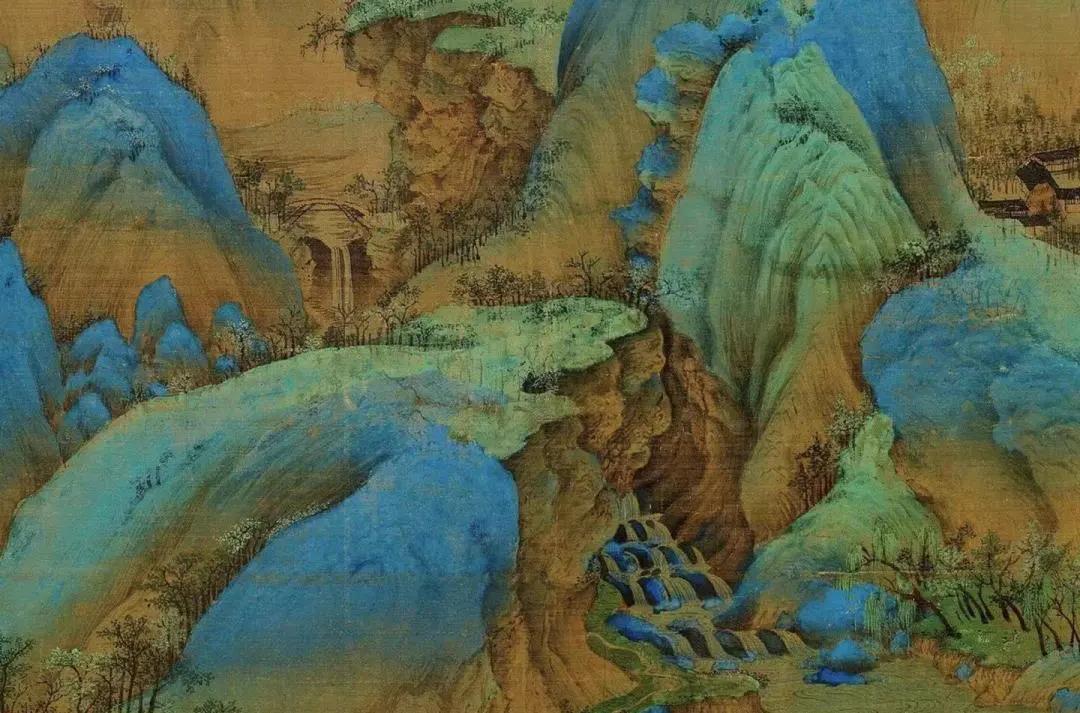

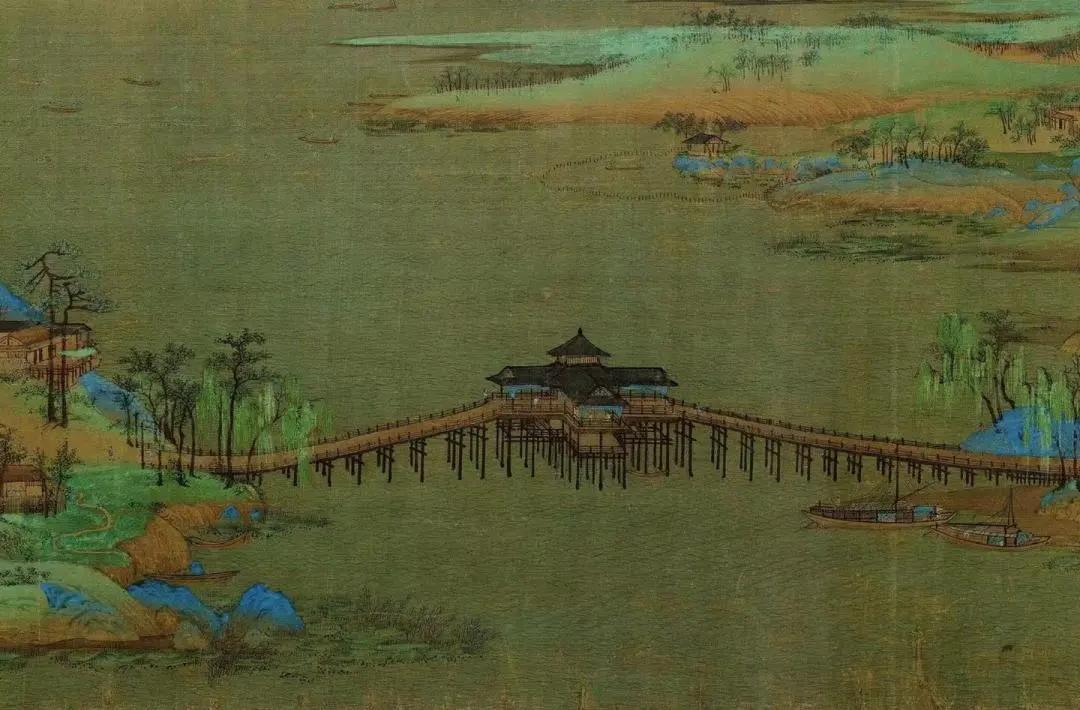

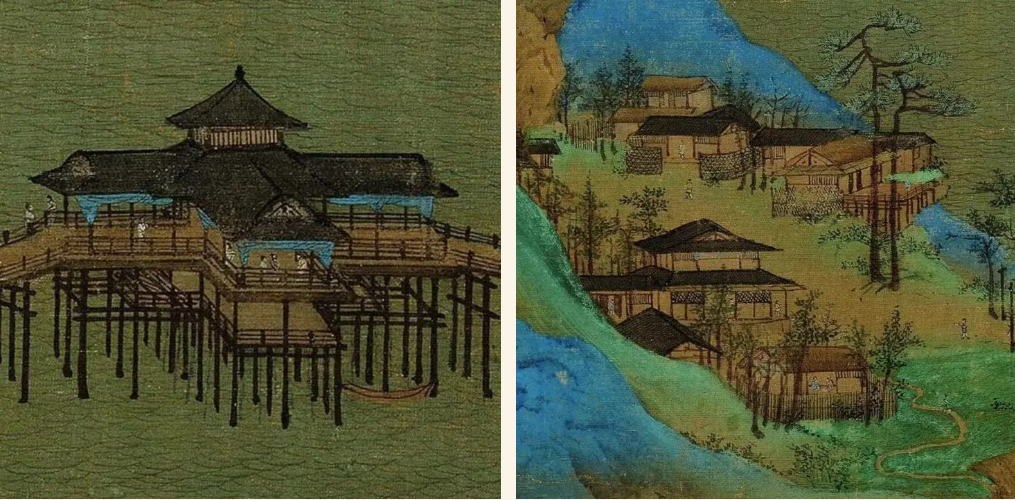

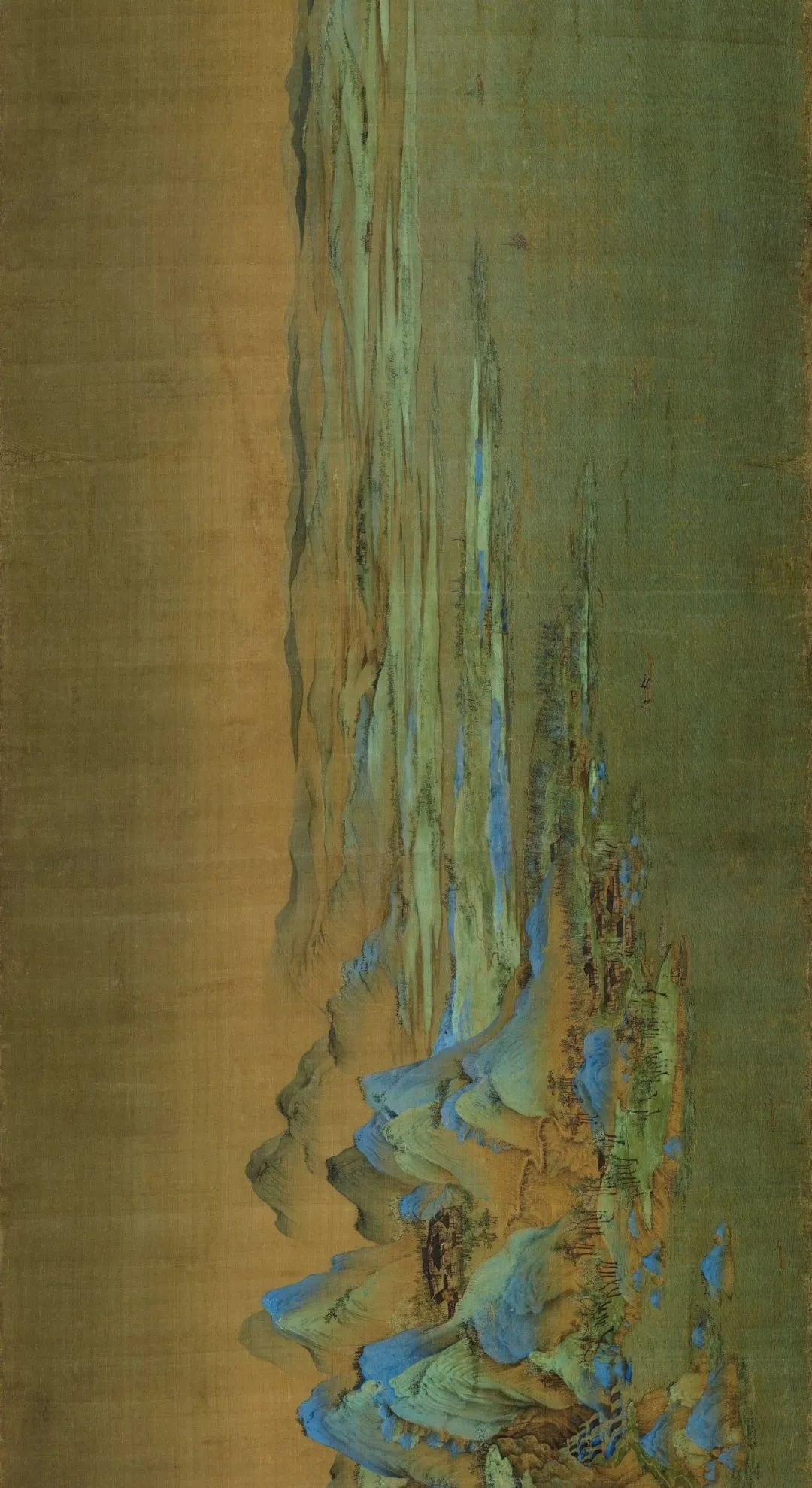

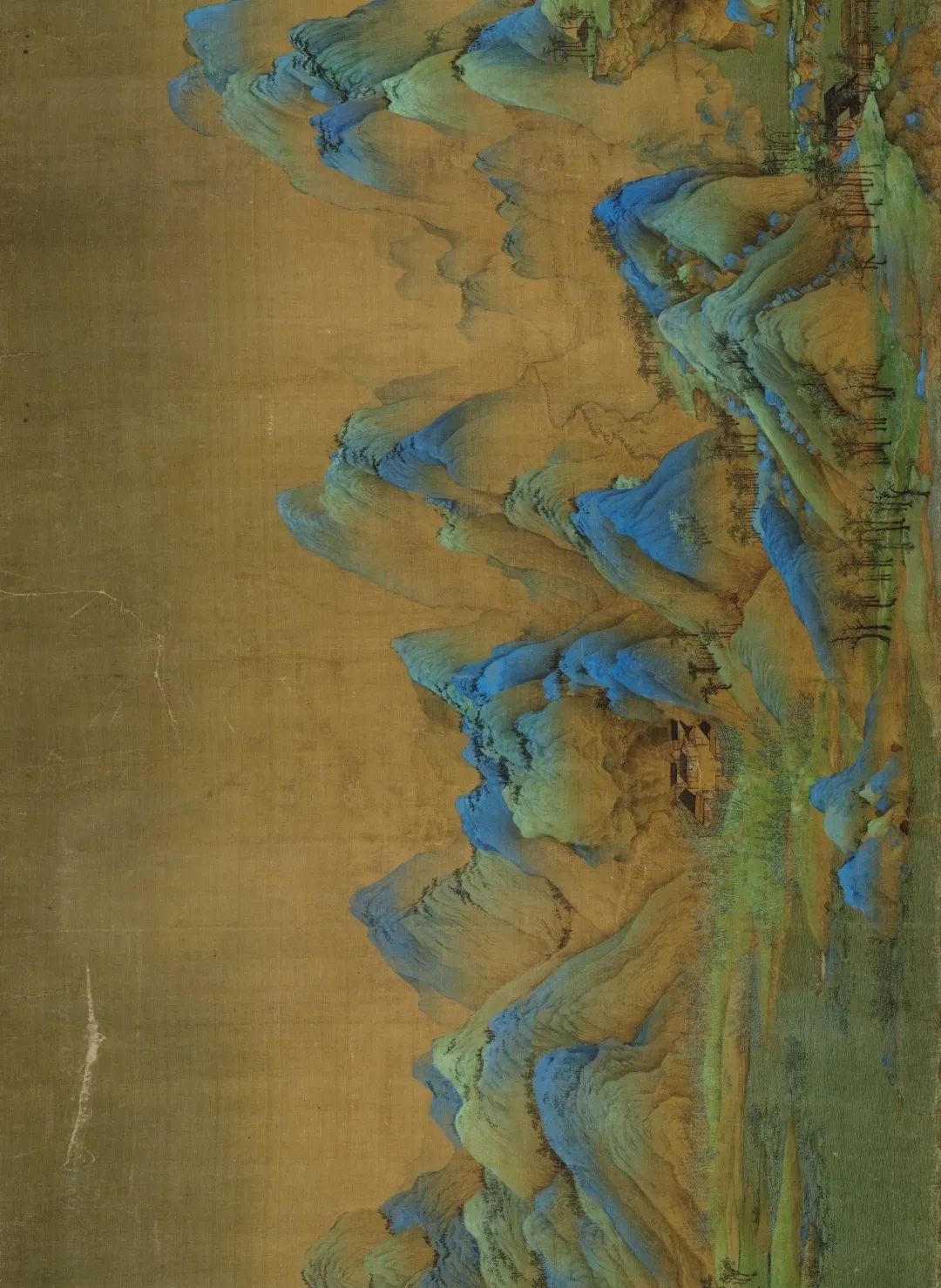

打开卷轴包首,引首即可见朱红印章数枚,以及卷首题诗。开首高山之巅直入云霄,其后丘陵连绵,崇山峻岭,移步换景,渐入佳境。大自然的鬼斧神工在画家笔下应运而生,从前景山峦村居起势,隔岸画群峰秀起,两翼伸展渐缓,与起势的山峦遥遥相对,起到精美的承接作用。峰峦左下方一横跨江面的大桥,并与下一组景物相衔接。翻过两重山可见幽深的宅邸,处处可见着白衣的隐士,且走且停,似在赋诗似在作曲,继续前行,又是一座桥,此桥虽跨度不大,却在桥上修建凉亭。继续向前便临江了。远景烟波浩渺,层峦起伏,犹如仙境。登岸后,悬崖山路九曲盘旋通向深处的庭院。山间瀑布,挂挂溅泻,复流大江。从高远至深远之景,引人入胜。山峦平缓处是一座宏伟的跨江大桥。

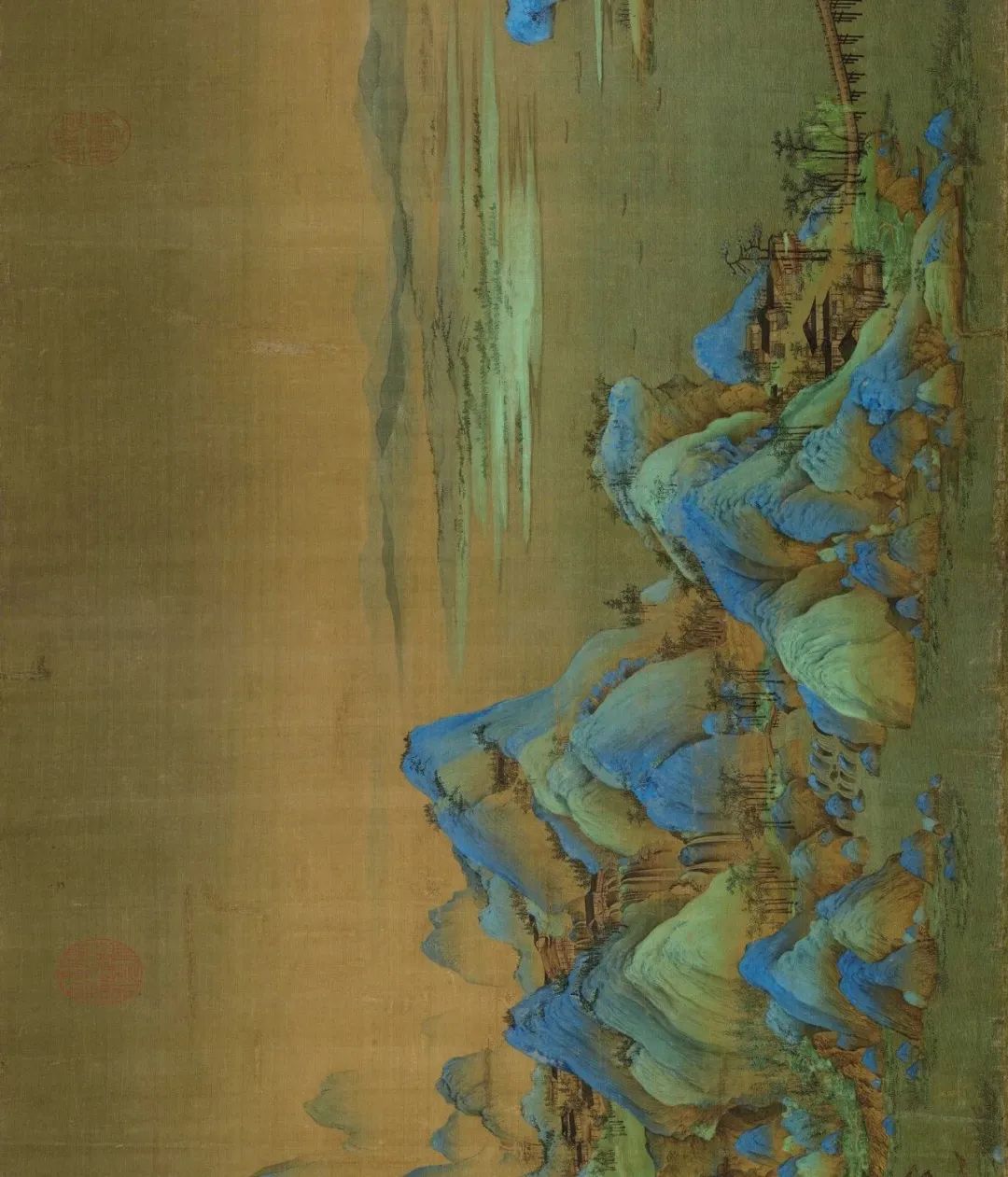

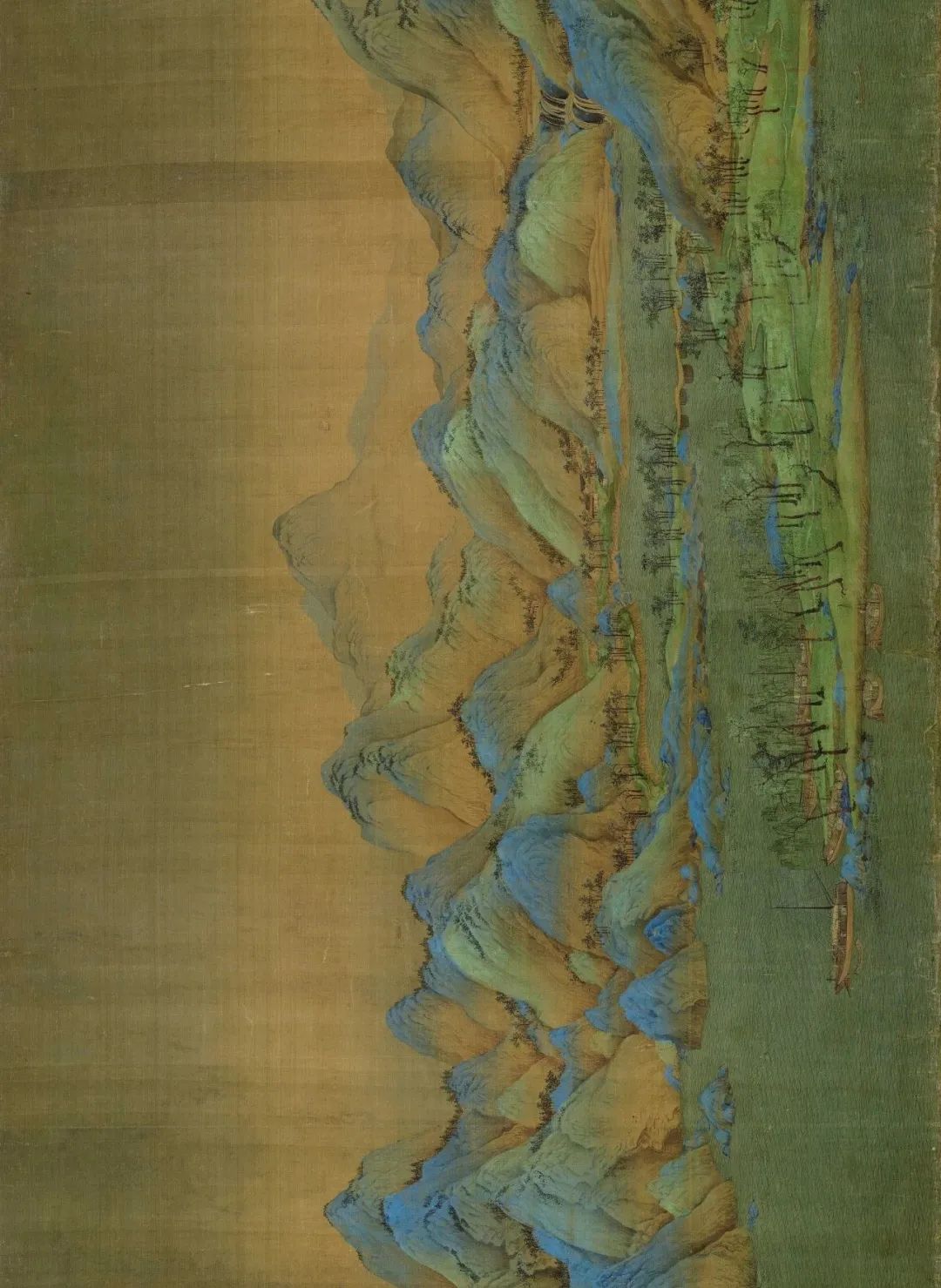

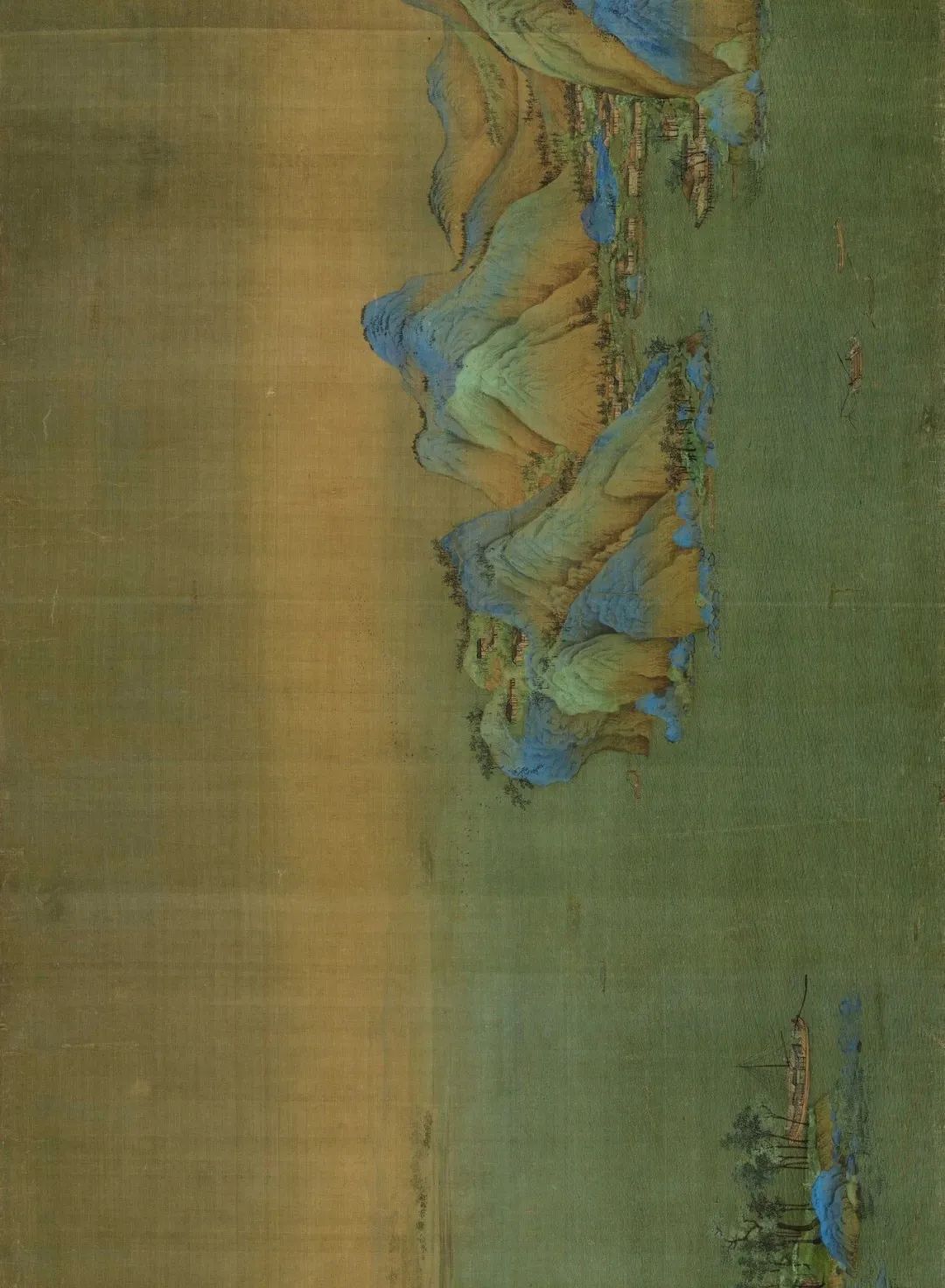

通向第二段美景的跨江大桥蔚为壮观,木质结构梁柱,下有三十二蹬,中间建有宫殿式的两层楼阁,宛如一道彩虹,十分壮观。此段群峰参差节奏频率明显加强,紧接着峰势向左回旋,平坡伸延,直探入江中的琼岛把气势伸展开去,然后画近景山峦和江渚渔村与琼岛相连接。与此相连的又是亭亭玉立的群峰,卷前题诗山中村庄座座古朴的小桥,带有凉亭的桥,簇拥着全卷的高峰,似直插天际,达到高潮。高峰左边的峰峦,与深入画里的曲折江流相映成趣,起到了回转的作用,成为第二段的结处。漫步于此处,意味无穷。由跨江大桥踏上岸,两边排列着建筑,翻过高山,走过山谷,再爬上高山可见一处平原,村落房屋错落有致。平原边的悬崖颇具险势,但另一面的高山又给了村庄无比安全感。但此村落貌似是孤立的,并不能通往下一处,返回原来的小路且赏且行。山谷中的村落,河滩上的渔船,逍遥的隐居生活,招来船家继续前行。舟在水中,可见隔水两山遥相呼应,似是隔着银河的牛郎织女,虽尽力向对方倾斜着,却难以碰触。岸上一片绿色的平地生机盎然,岸边星星点点的渔船,似乎传来了渔翁的吆喝。翻山越岭跋涉,才站到巅峰之下。虽有攀登之情,却难有攀登之勇。

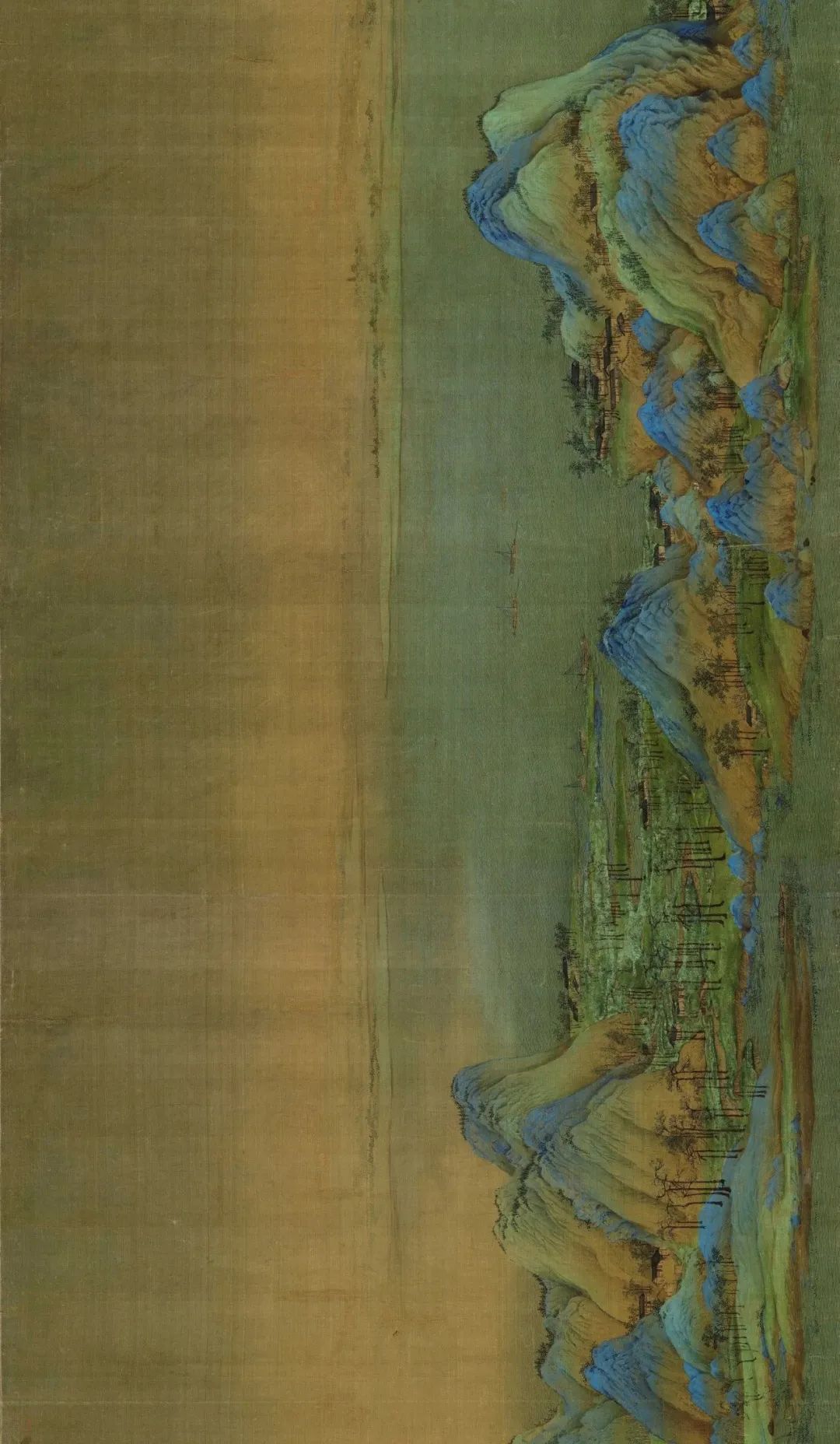

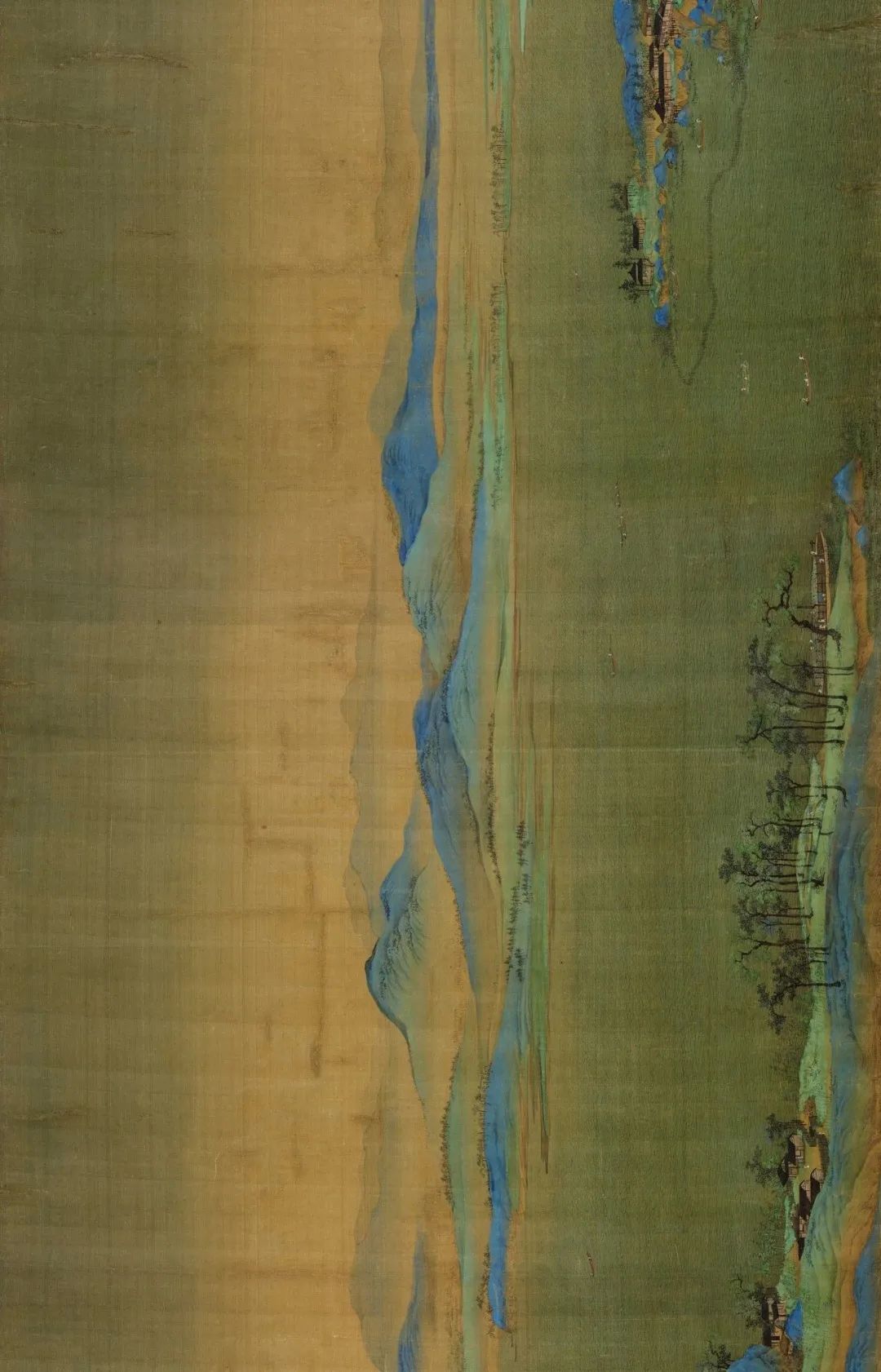

第三段一转前段的曲折紧张,节奏平缓,瞬间消除紧张气氛。画中一小岛,岛下平铺着渔村,渔舟点点,使开起之势下转,起到承接作用。卷左下部画近景坡岸与之相连接,起到转接作用。卷左尾部画突起的秀峰,其势向上伸过江面和远山,结住了开起之势,并总结全卷。

《千里江山图》(全卷欣赏)

转载自滨海美术馆

首页

首页 文章

文章