动态 | 2021-10-16

收藏 0  3

3

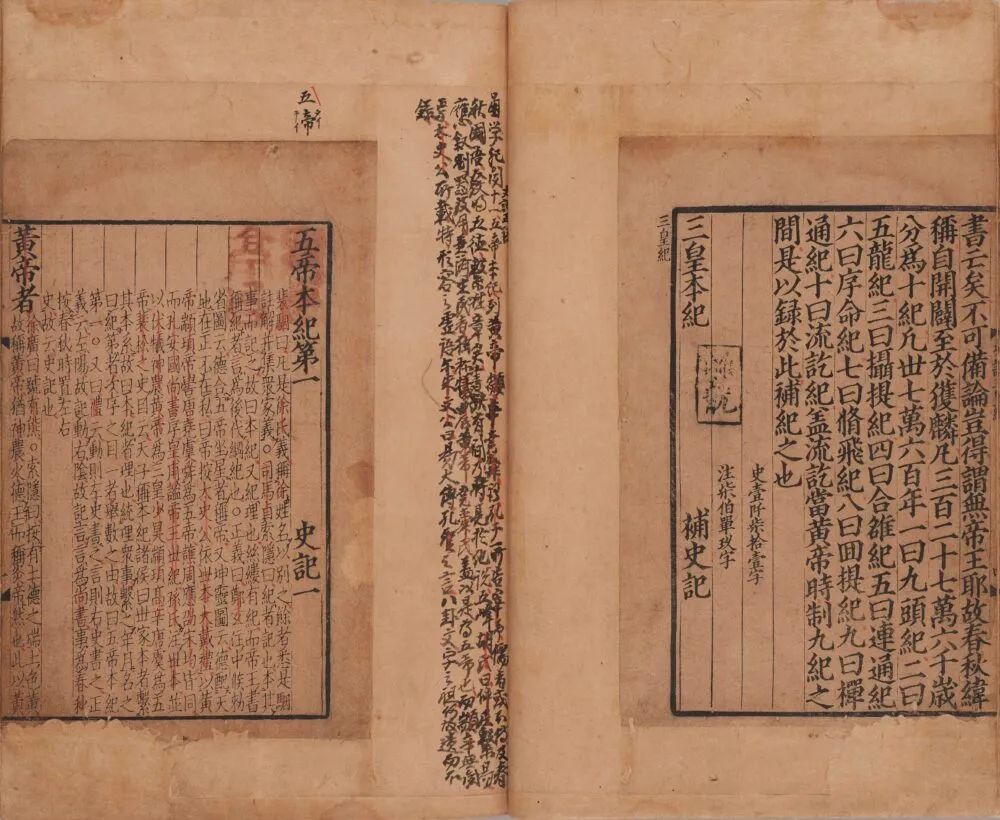

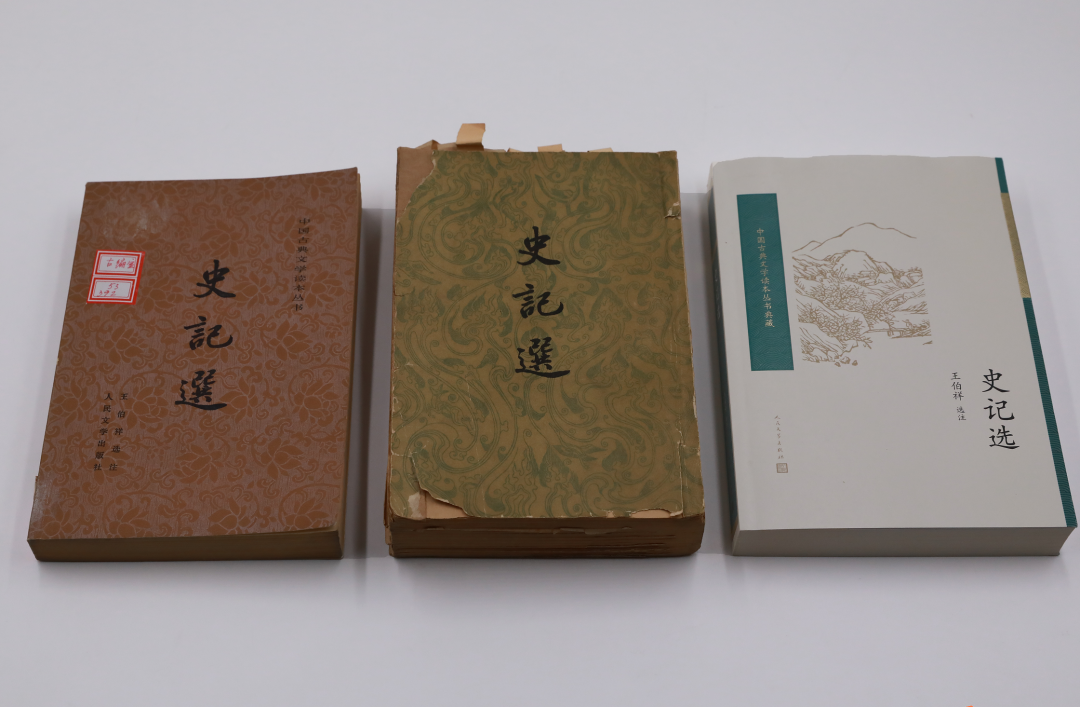

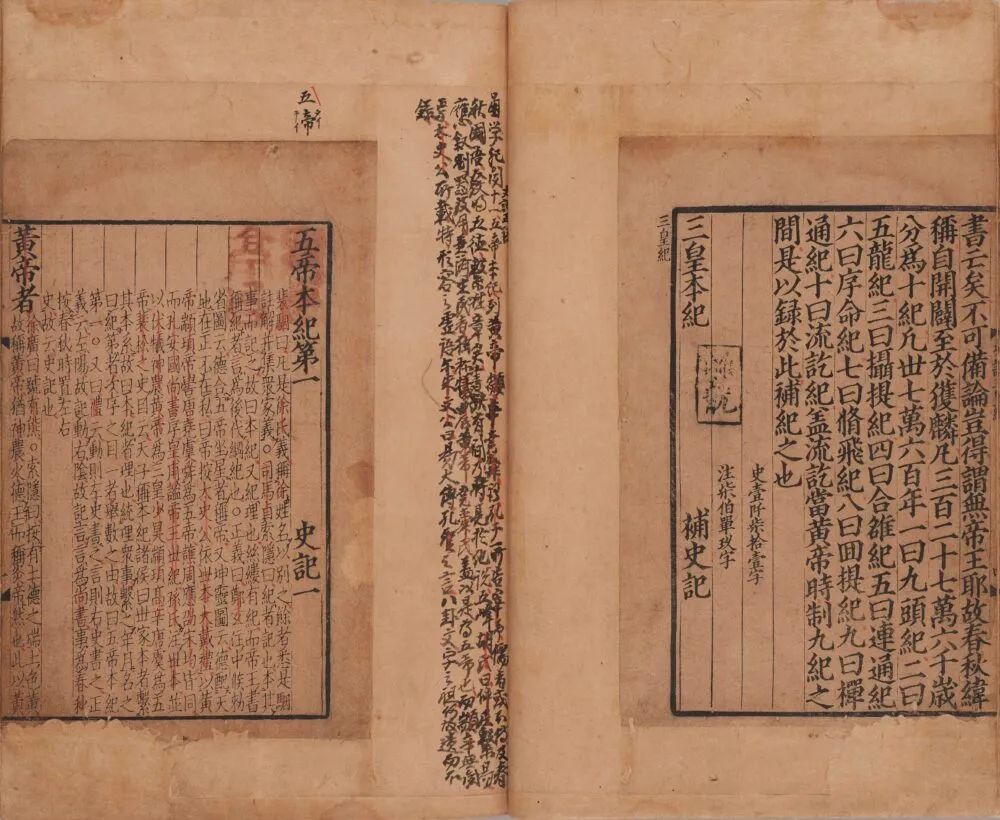

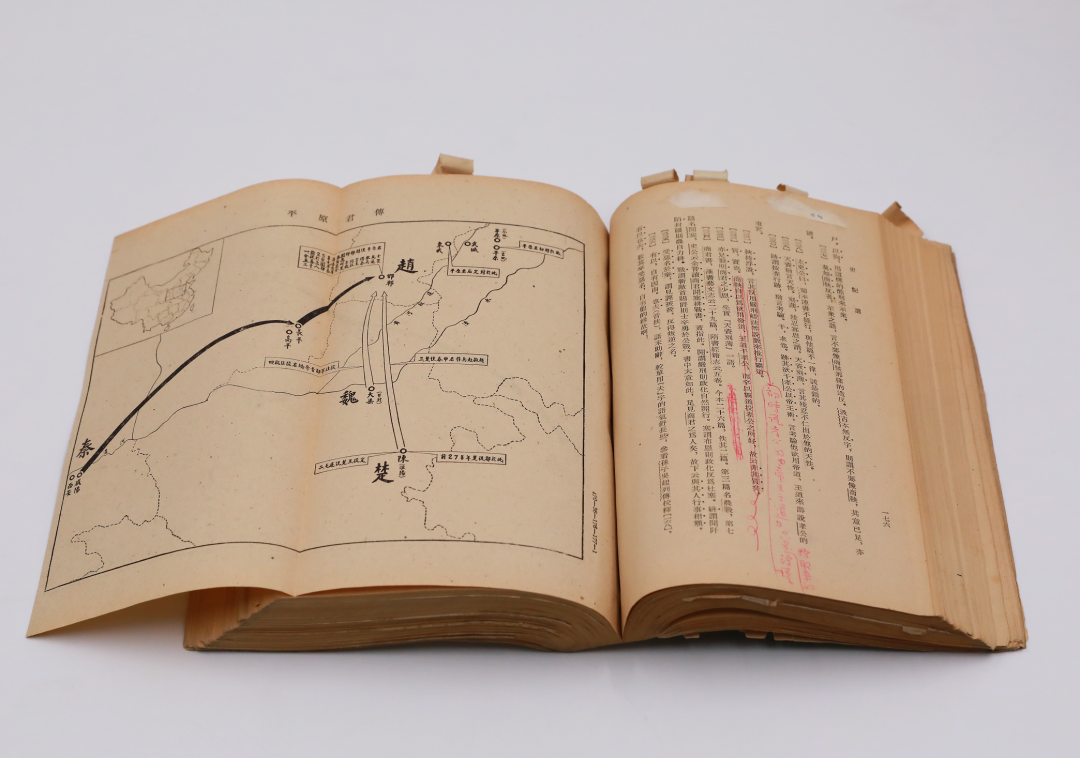

汉朝司马迁所作的《史记》是中国二千年来最伟大的历史名著,而且其中有许多篇也是文学名篇。因为司马迁具有丰富的社会实践、比较进步的历史观点和高度的文学修养,所以他能够审择史料,创设体例,刻画人物,把先秦以来多方面的史实和他当代社会各阶层的形形色色的动态如实地反映出来,写成这样一部完密丰富的“通史”。更因这部书有完密的体例,可以妥帖地安排多方面的史实,于是就被由汉朝到清朝的许多历史家所接受和取法,无形中便规定了他们写历史的范式。另一方面,又因这书的内容丰富灿烂,生动地塑造了各种类型的人物形象,反映了社会的复杂生活。于是就被后来历代的文学作家奉为典范,在中国文学史上发生了莫大的影响。司马迁字子长,公元前一四五年(汉景帝刘启中元五年丙申岁)诞生于冯翊夏阳县(今陕西省韩城县)。六七岁的时候,他的父亲司马谈任太史令,他就随父进京(长安),住在茂陵地方(在今陕西省兴平县东北)开始学习。到十岁时,便能诵读古书。二十岁后开始旅行。他自己说:“二十而南游江、淮(今江苏省、安徽省一带),上会稽,探禹穴(在今浙江省绍兴县)。窥九疑(在今湖南省道县),浮于沅、湘(今湖南省境)。北涉汶、泗(今山东省境),讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风;乡射邹峄(今山东省邹县的峄山)。厄困鄱、薛(俱鲁地)、彭城(今江苏省徐州市)。过梁、楚(约当今江苏、安徽、河南三省交界一带地)以归。于是迁仕为郎。”他的政治生活开始了。以后或因奉使出差,或因陪从封禅,或因采访史迹,他依然有旅行的机会,于是他的游踪便愈远愈广。从《史记》的许多篇“论赞”中他自己报道的行踪看,除了今福建、广东一带没有到过外,其它长城以南各省的境界差不多他都涉历过;尤其是江、淮下游一带,他往来经过的次数更多。因此,当时人烟最为稠密、文物最为丰富地区的社会状态,他便得到了仔细的观察,亲切的调查。1982年2版6印 / 1957年1版1962年1印公元前一一年(汉武帝刘彻元封元年),司马谈死于周南(今河南省洛阳市)。过了三年,司马迁继任太史令,开始搜集史料,准备写作,那时他正三十八岁。他一方面把国家图书馆保藏下来的古籍加以编排和整理;一方面访问交游朋好,或亲身实地调查来重加订正或补充。这样积累加工,到公元前一四年(刘彻太初元年)他四十二岁时,于是酝酿成熟,便着手写作这部前无古人的《史记》。过了五年(公元前九九年,刘彻天汉二年),他四十七岁,为了李陵败降匈奴的事说了几句直话,触怒了刘彻,以为他有意诽谤李广利,替李陵开脱,便把他下在牢里,而且处以腐刑(阉割)。他受了这样惨毒的酷刑,在狱中还是继续不断地写作。到公元前九六年(刘彻太始元年),他被赦出狱,刘彻又任命他为中书令。中书令是皇帝亲近的秘书,地位比太史令为高,可是那时大都用宦者来充任,不免受到侮弄,所以他每每自伤,以为“身为闺阁之臣”,很是痛愤。但为了要完成这部伟大的著作,他只得“隐忍苟活”,“故且从俗浮湛(沉),与时俯仰”,仍旧继续写作了五六年,直到公元前九一年(刘彻征和二年)他五十五岁上,全书方才完成。凡十二“本纪”,十“表”,八“书”,三十“世家”,七十“列传”,共一百三十篇,五十二万六千五百字。此后虽略有增修,到明年他五十六岁那年便成绝笔。后来怎样,竟没有确切的事迹可资佐证,所以他的卒年,到今天为止还没有人考定它。在司马迁之前,中国的历史著作已经很多。除了那些早就散佚的古史不必指数外,到现在还流传通行的,已有以年代为次的“编年史”如《春秋》,以地域为限的“国别史”如《国语》、《国策》,以文告档卷形式保存下来的“政治史”如《尚书》,以记述各派思想流别并加以批判的“学术史”如《庄子》的《天下篇》和《荀子》的《非十二子篇》等等。但在当时,还没有人能够科学地编排整理,产生一部完整的“中国史”。司马迁独能融会贯通,扛起这样的重任,其主要原因在他具有创造义例的识力。他首先掌握了他那时代里所认为历史上的政治中心人物,所以他把黄帝以次一直到他当代的帝王,编成《五帝本纪》等十二篇。这些“本纪”固然详载帝王的事迹,可是同一时代社会上发生的重大变化也就有计划地编排进去,把纲领贯穿起来,基本上成为有系统的编年大事记。其次把“并时异世,年差不明”的事迹,仿周代谱牒的体制,编成《三代世表》等十篇。于是历代传递相及的世系,列国间交涉纠纷的关系,主要职官的更迭等等繁复混淆的事项都给这纵横交织的表格排列得头绪分明,眉目清疏了。又次,创立《礼书》、《乐书》、《律书》、《历书》、《天官书》、《封禅书》、《河渠书》、《平准书》等八篇。这些“书”,记述的是所谓“朝章国典”,其实举凡天文、地理、政治、经济、风俗、艺术等等都把它们分门别类,写成了各种类型的专业史。或者这样说,他已为后世的专业史塑造了适当的雏型。再次,创编了《吴太伯世家》等“世家”三十篇。把春秋、战国和汉初主要王侯、外戚的传世本末写成了各个不同的国别史。最后是《伯夷列传》等人物传记七十篇,总称“列传”。这些列传,基本上是描写各个人物生活的“专传”。但也有些业绩相连,彼此有关的人物,便写成了叙述多人的“合传”。还有些人,或者行事的作风相类似,或者品质的气味差不多,只要有一节可记的,不问他们是否同时或者异代,便“以类相从”地作成了若干篇“类传”。此外对于当时的外国或者国内的少数民族,也适当地安排在有关各篇列传的前后,说明他们同汉民族如何打交道、如何发生关系的始末情由。每篇的末了,又大都附有“论赞”。论赞的作用,多半是引据异闻来补充流传的史实,或者根据实地调查来辟去相传的谬说,绝不像后世人作史论那样的任意翻案或者故作苛论。这样就表现了他自己的立场和看法,显示了负责的精神。 司马迁《史记》的成就,不仅表现在他创设的体例上,尤其表现在他的工作态度上。他有丰富的社会实践和进步的历史观点,自然就认明了自己的写作责任,端正了自己的工作态度。他入手之初,广泛地征求当时流传的史料,加以甄择,先编成基本的记录,随时把他得自交游之间互谈访问的异闻口说来参订这记录的异同。又趁着游历的便利,到处亲自调查,把原来记录的材料互相比对,改正了不少书本上的错误。这样他就切切实实地做到了“考文征献”的工夫,揭露了民生疾苦的根源,提高了著作本身的传信价值。总之,他的《太史公书》务在崇实斥伪,对一切虚伪失真的把戏,始终作无情的斗争。如本纪一类,基本上是记载帝王发号施令的,他因为看到秦亡汉兴的五年之间,实际上领导当时各支起义的力量来推翻暴秦王朝的是项羽,他便在《秦始皇本纪》和《高祖本纪》之间创立了《项羽本纪》。又看到刘邦死后,他的儿子刘盈承继了帝位,但一切实权都由刘邦的妻子吕雉掌握,刘盈只拥有一个虚名,他便干脆立了个《吕太后本纪》,书中竟找不到“孝惠本纪”的名色。他这样做,明明是“不以成败论人”,不肯屈辱了为领导起义斗争而失败的英雄;明明是不偏轻妇女,所以不非难女主临朝,反而说“高后以女主称制,政不出房户,天下晏然,刑罚罕用,罪人是希(稀),民务稼穑,衣食滋殖”呢!这是何等的识力!同时他为要分别是非,对于当时统治阶级的丑恶也就秉笔直书,毫无隐饰地尽情揭发。帝王如刘彻的迷信求仙和贪功生事;将相大臣如公孙弘等人的巧诈逢迎,张汤、杜周等人的贪污残酷,窦婴、田蚡等人的倾轧陷害;王室子孙如燕王定国和齐厉王次景等人的荒淫乱伦:都给它如实地反映了,遗留下深刻的讥讽和谴责。当时因为得罪了统治阶级,就有人说这部著作是“谤书”,这正证明了他斗争性的强烈,所以有这样拥护正义的态度,表达了人民的呼声。此外,他对社会各阶层的人物如儒生、游侠、农民、商人以至医、卜、星、相等等各方面的生活状况也同样地看待,利用种种类传的方式,都给以广泛的、比较全面的叙述。该同情的寄与同情,该批判的予以批判,真是爱憎分明,使后世的读者仿佛亲自接触到这些形形色色的人物而引起“善善恶恶”的共鸣。综观《史记》的各体,“纪”是年代的标准,“传”是人物的动态,“世家”是纪传合体的国别史,“表”和“书”是贯穿事迹演化的总线索。它们之间互相关合着,并不是彼此对立的,而“纪”和“传”更是构成全书的经纬线。正因为经纬关合,所以能够分别安排组织,“罔(网)罗天下放失旧闻”,“略推三代,录秦、汉,上记轩辕,下至于兹(作者的当代)”,“拾遗补艺”,“厥协《六经》异传,整齐百家杂语”,写成了这样一部空前的大著作,奠定了作史的范式,一直被后来历代史家所尊奉,称做“纪传体”。那些承袭纪传体的作品,不论以朝代的兴亡为限断的如后汉班固的《汉书》一直到清朝张廷玉的《明史》等;或者以某一个时代的特征为限断的如唐朝李延寿的《南史》、《北史》,宋朝薛居正的《五代史》和欧阳修的《五代史记》(世称《新五代史》)等;或者专记同时并立政府的如晋朝陈寿的《三国志》:大都遵循他的成规,跳不出他的范围。虽他们的作品,编次尽有出入,名目尽有改变,门类尽有短缺,但“纪”和“传”都绝无例外地沿袭下来的。所以我们对历代逐渐结集拢来的“三史”、“十七史”、“二十一史”乃至“二十四史”、“二十五史”等纪传体的史书,都管它叫“正史”,在从前中国史学界中最占首要的地位,而《史记》乃是这些正史的开山祖师。那些正史以外的“汗牛充栋”的纪传体的“别史”,实在也都是由《史记》派生出来的。正因为司马迁的《史记》具有这样伟大的感染力量,他的影响便在中国文学史蔚成了一脉相传的散文主流。唐朝的韩愈为要从当时盛行的骈偶文体中求得解放,他便用全力提倡散文,造成了一时的风气,表现了巨大的成绩。人家称赞他“文起八代之衰”,其实他和他的同志们所追求的最高目标也就是司马迁的《史记》。后来的宋、元诸大家,明七子和清朝的桐城、阳湖诸派的所谓“古文”,都只是这一股主流中所起的波澜。其它如清初蒲松龄的《聊斋志异》那样类型的所谓“笔记小说”,也都是接受了《史记》的影响的。就是外国小说的初期翻译,也还是利用了这传统的散文,尤其是林纾。他们所以要这样追求摹仿,正因为《史记》那样的散文在当时是最适于通行的缘故。基于同样的理由,《史记》中保留下来的许多生动活泼的故事,都成了人民喜见乐闻的东西。明朝余邵鱼的《列国志传》。和甄伟的《西汉通俗演义》等小说,其中绝大部分是取材于《史记》的。直到现在,南北各地说评话的艺人,在各种场合把它分头开讲,仍旧吸引着不可计数的广大听众。至于戏剧的搬演,尤其是“源远流长”,自元、明以来不少的“杂剧”和“传奇”也都采取《史记》的故事做他们编演的蓝本。现在最通行习见的杂剧结集如明朝臧懋循刻印的《元曲选》,传奇结集如明末清初毛氏汲古阁传刻的《六十种曲》,其中已有取材《史记》的作品十一种,其它刊本流传的还没有一一悉数呢。目前京剧经常演出的节目中,如《鼎盛春秋》中的《文昭关》、《鱼肠剑》,《八义图》中的《闹朝扑犬》、《搜孤救孤》,《将相和》中的《完璧归赵》、《渑池会》、《负荆请罪》,《千金记》中的《鸿门宴》、《霸王别姬》等戏,没有一出不被广大人民所喜爱,而受到绝大多数观众的拥护。像这样上好的剧本,就说是根据司马迁的原著而改编的,也并不过分。其它如《屈原》、《棠棣之花》等话剧,《信陵公子》、《虎符记》等京、越剧,以及各处地方戏和先后编印的童话如《连城璧》、《河伯娶妇》等等,取材于《史记》的还多着呢。这不是它遗留在中国文艺界的莫大影响么!《史记选》1962年1印,此次印刷增加了历史地图作为插图,后删去这个选本的目的,在于试向一般爱好文艺的读者介绍这部祖国文学遗产的名著,同时提供一个便于诵读的本子。因此,只选了描写生动而故事性较强的记叙文二十篇,凡是“表”、“志”和其它偏重年代、世系或议论的“纪”、“传”概从割舍。为要保持原来的面目,入选的各篇都照录全文,不加刪节;篇次的前后也悉照原本的顺序。但移写的形式却照现今的惯例每篇都分段提行,施以标点。

司马迁《史记》的成就,不仅表现在他创设的体例上,尤其表现在他的工作态度上。他有丰富的社会实践和进步的历史观点,自然就认明了自己的写作责任,端正了自己的工作态度。他入手之初,广泛地征求当时流传的史料,加以甄择,先编成基本的记录,随时把他得自交游之间互谈访问的异闻口说来参订这记录的异同。又趁着游历的便利,到处亲自调查,把原来记录的材料互相比对,改正了不少书本上的错误。这样他就切切实实地做到了“考文征献”的工夫,揭露了民生疾苦的根源,提高了著作本身的传信价值。总之,他的《太史公书》务在崇实斥伪,对一切虚伪失真的把戏,始终作无情的斗争。如本纪一类,基本上是记载帝王发号施令的,他因为看到秦亡汉兴的五年之间,实际上领导当时各支起义的力量来推翻暴秦王朝的是项羽,他便在《秦始皇本纪》和《高祖本纪》之间创立了《项羽本纪》。又看到刘邦死后,他的儿子刘盈承继了帝位,但一切实权都由刘邦的妻子吕雉掌握,刘盈只拥有一个虚名,他便干脆立了个《吕太后本纪》,书中竟找不到“孝惠本纪”的名色。他这样做,明明是“不以成败论人”,不肯屈辱了为领导起义斗争而失败的英雄;明明是不偏轻妇女,所以不非难女主临朝,反而说“高后以女主称制,政不出房户,天下晏然,刑罚罕用,罪人是希(稀),民务稼穑,衣食滋殖”呢!这是何等的识力!同时他为要分别是非,对于当时统治阶级的丑恶也就秉笔直书,毫无隐饰地尽情揭发。帝王如刘彻的迷信求仙和贪功生事;将相大臣如公孙弘等人的巧诈逢迎,张汤、杜周等人的贪污残酷,窦婴、田蚡等人的倾轧陷害;王室子孙如燕王定国和齐厉王次景等人的荒淫乱伦:都给它如实地反映了,遗留下深刻的讥讽和谴责。当时因为得罪了统治阶级,就有人说这部著作是“谤书”,这正证明了他斗争性的强烈,所以有这样拥护正义的态度,表达了人民的呼声。此外,他对社会各阶层的人物如儒生、游侠、农民、商人以至医、卜、星、相等等各方面的生活状况也同样地看待,利用种种类传的方式,都给以广泛的、比较全面的叙述。该同情的寄与同情,该批判的予以批判,真是爱憎分明,使后世的读者仿佛亲自接触到这些形形色色的人物而引起“善善恶恶”的共鸣。综观《史记》的各体,“纪”是年代的标准,“传”是人物的动态,“世家”是纪传合体的国别史,“表”和“书”是贯穿事迹演化的总线索。它们之间互相关合着,并不是彼此对立的,而“纪”和“传”更是构成全书的经纬线。正因为经纬关合,所以能够分别安排组织,“罔(网)罗天下放失旧闻”,“略推三代,录秦、汉,上记轩辕,下至于兹(作者的当代)”,“拾遗补艺”,“厥协《六经》异传,整齐百家杂语”,写成了这样一部空前的大著作,奠定了作史的范式,一直被后来历代史家所尊奉,称做“纪传体”。那些承袭纪传体的作品,不论以朝代的兴亡为限断的如后汉班固的《汉书》一直到清朝张廷玉的《明史》等;或者以某一个时代的特征为限断的如唐朝李延寿的《南史》、《北史》,宋朝薛居正的《五代史》和欧阳修的《五代史记》(世称《新五代史》)等;或者专记同时并立政府的如晋朝陈寿的《三国志》:大都遵循他的成规,跳不出他的范围。虽他们的作品,编次尽有出入,名目尽有改变,门类尽有短缺,但“纪”和“传”都绝无例外地沿袭下来的。所以我们对历代逐渐结集拢来的“三史”、“十七史”、“二十一史”乃至“二十四史”、“二十五史”等纪传体的史书,都管它叫“正史”,在从前中国史学界中最占首要的地位,而《史记》乃是这些正史的开山祖师。那些正史以外的“汗牛充栋”的纪传体的“别史”,实在也都是由《史记》派生出来的。正因为司马迁的《史记》具有这样伟大的感染力量,他的影响便在中国文学史蔚成了一脉相传的散文主流。唐朝的韩愈为要从当时盛行的骈偶文体中求得解放,他便用全力提倡散文,造成了一时的风气,表现了巨大的成绩。人家称赞他“文起八代之衰”,其实他和他的同志们所追求的最高目标也就是司马迁的《史记》。后来的宋、元诸大家,明七子和清朝的桐城、阳湖诸派的所谓“古文”,都只是这一股主流中所起的波澜。其它如清初蒲松龄的《聊斋志异》那样类型的所谓“笔记小说”,也都是接受了《史记》的影响的。就是外国小说的初期翻译,也还是利用了这传统的散文,尤其是林纾。他们所以要这样追求摹仿,正因为《史记》那样的散文在当时是最适于通行的缘故。基于同样的理由,《史记》中保留下来的许多生动活泼的故事,都成了人民喜见乐闻的东西。明朝余邵鱼的《列国志传》。和甄伟的《西汉通俗演义》等小说,其中绝大部分是取材于《史记》的。直到现在,南北各地说评话的艺人,在各种场合把它分头开讲,仍旧吸引着不可计数的广大听众。至于戏剧的搬演,尤其是“源远流长”,自元、明以来不少的“杂剧”和“传奇”也都采取《史记》的故事做他们编演的蓝本。现在最通行习见的杂剧结集如明朝臧懋循刻印的《元曲选》,传奇结集如明末清初毛氏汲古阁传刻的《六十种曲》,其中已有取材《史记》的作品十一种,其它刊本流传的还没有一一悉数呢。目前京剧经常演出的节目中,如《鼎盛春秋》中的《文昭关》、《鱼肠剑》,《八义图》中的《闹朝扑犬》、《搜孤救孤》,《将相和》中的《完璧归赵》、《渑池会》、《负荆请罪》,《千金记》中的《鸿门宴》、《霸王别姬》等戏,没有一出不被广大人民所喜爱,而受到绝大多数观众的拥护。像这样上好的剧本,就说是根据司马迁的原著而改编的,也并不过分。其它如《屈原》、《棠棣之花》等话剧,《信陵公子》、《虎符记》等京、越剧,以及各处地方戏和先后编印的童话如《连城璧》、《河伯娶妇》等等,取材于《史记》的还多着呢。这不是它遗留在中国文艺界的莫大影响么!《史记选》1962年1印,此次印刷增加了历史地图作为插图,后删去这个选本的目的,在于试向一般爱好文艺的读者介绍这部祖国文学遗产的名著,同时提供一个便于诵读的本子。因此,只选了描写生动而故事性较强的记叙文二十篇,凡是“表”、“志”和其它偏重年代、世系或议论的“纪”、“传”概从割舍。为要保持原来的面目,入选的各篇都照录全文,不加刪节;篇次的前后也悉照原本的顺序。但移写的形式却照现今的惯例每篇都分段提行,施以标点。

转载:人民文学出版社

首页

首页 文章

文章