大沽铁钟

天气炎热

不想出去游玩得大汗淋漓

就快来和小编一起线上观看文物

大沽铁钟的前世今生吧!

01、名称由来

大沽铁钟又名“乐威毅公祠”铁钟,曾悬挂在大沽口要塞的石头缝炮台,乐善牺牲后,清廷为慰藉忠魂,赐谥号“威毅”,为其修建乐威毅专祠。

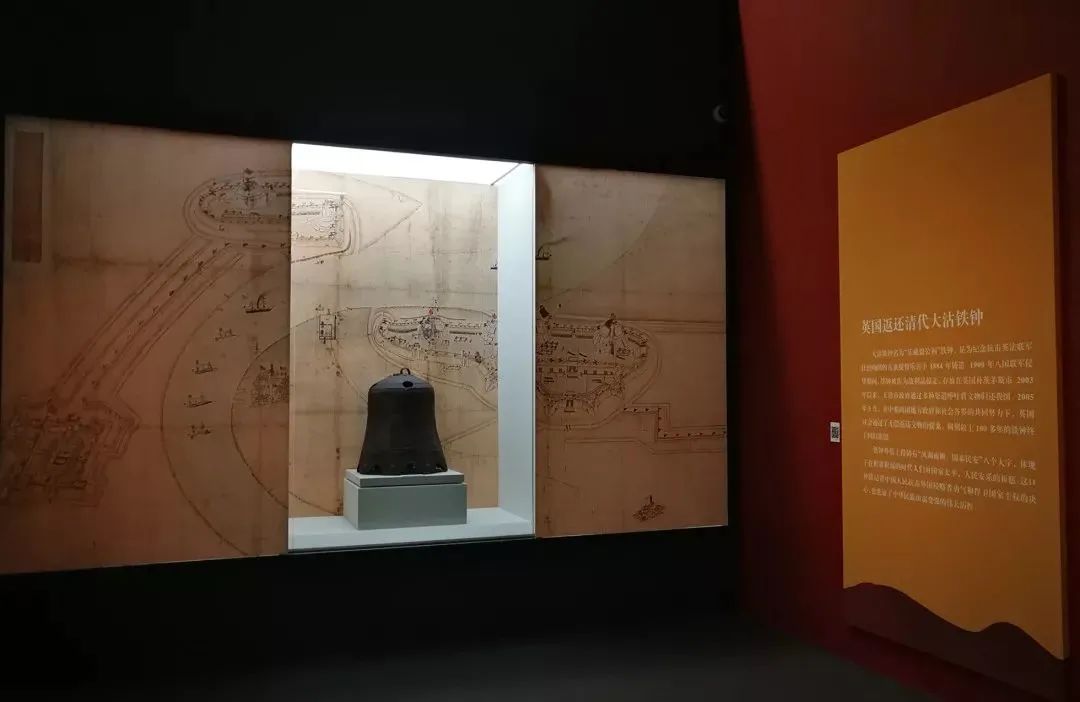

02、建造材质

大沽铁钟由精铁铸成,钟声响亮。铁钟口径585毫米,钟体高度650毫米,重量105公斤,钟口呈波浪圆形。钟顶正中有“天眼”洞孔,并留有4个铸芯洞孔;钟体外壁上段分为“八宫”,镌铸“风、调、雨、顺、国、泰、民、安”钟铭;下宫也分八宫,镌铸“大清光绪十年立海口大沽乐威毅公祠”、“皇图巩固保定府练军官兵仝人公立”字样。

03、文化价值

2014年初

大沽铁钟被评为国家一级文物。

2016年

英国朴茨茅斯市一行专程到大沽口炮台遗址博物馆探访大沽铁钟,与馆方进行了亲切友好的交流访问。

2019年9月17日

由文化和旅游部、国家文物局主办,中国国家博物馆、中国文物交流中心承办的“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”中 ,大沽铁钟作为天津市海外流失文物唯一代表入选展览,与众多海外追索的文物一起共同讲述中华民族自强不息的民族精神与和平发展的大国担当。

2020年6月13日

第15个全国文化与自然遗产日,大沽口炮台遗址博物馆举办了“以史为鉴 铁钟鸣记——鸦片战争文物陈列暨战事回顾展”活动。大沽铁钟复制品被请出并鸣响,悠扬而厚重的三次钟声,庄严表达了致敬英烈、勿忘国耻、祝福祖国的三层含义。

过去百年,大沽铁钟以传奇经历见证了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,展示了自强不息的民族精神与和平发展的大国担当。

04、建造原因

1884年,驻守大沽口炮台的保定府练军官兵因受感于第三次大沽口之战中直隶提督乐善英勇捐躯的精神,遂为其铸造了“大沽铁钟”。

天地英雄气,千秋尚凛然。乐善在抗击外来侵略之时,置生死于度外、誓与阵地共存亡,表现出不畏强暴、英勇抗争、宁死不屈的英雄气概。因纪念乐善而铸造的大沽铁钟,此时在他曾战斗过的大沽口炮台,向无数后来人“讲述”着那段沧桑悲歌。他们所展现的民族精神与爱国情怀,也将成为激励后世国人不断前行的强大力量。

05、建造背景

1860年,英法联军调集大量军队集结上海后分兵北上,准备第三次进攻大沽口。8月1日,英法联军在北塘登陆,迅速占领了北塘炮台,并洗劫了北塘镇。8月21日凌晨,英法联军以47门火炮炮轰石头缝炮台。直隶提督乐善带领官兵英勇反击,战斗十分激烈。僧格林沁权衡敌我双方力量悬殊,坚守石头缝炮台必然造成重大伤亡,派人檄令乐善暂退。乐善随即答道:“炮台存,乐善生!”,大义凛然地拒绝弃阵而逃。经过一番鏖战,炮台火药库不幸中弹起火,最终炮台失守,守军全部牺牲,直隶提督乐善以身殉国。

乐善捐躯于国家危难之时,使僧格林沁大为感动,于是他上疏朝廷,请求对乐善从优抚恤。朝廷为慰藉忠魂,赐谥号“威毅”,为其修建乐威毅专祠。

乐善阵亡二十四年后,也就是光绪十年,公元1884年,清政府把在保定编练的新军调到大沽口炮台驻扎,这些新军战士在大沽口祭拜了当年血洒疆场的乐善,并且集资为这位前辈的祠堂捐献了一口铁钟,在钟上刻下了“大清光绪十年立海口大沽乐威毅公祠”,“皇图巩固保定府练军官兵仝人公立”等铭文。

06、历史经历

1900年,八国联军以石头缝炮台作为首要侵入点,炮轰大沽口炮台。炮台陷落后,英国士兵将其作为战利品掠夺走,由奥兰多号军舰运送至英国朴茨茅斯市。英国政府在维多利亚公园内修建中国风格的大理石亭用于悬挂此钟。大沽铁钟历经第二次世界大战、欧洲社会动荡时期,20世界末,钟钮在盗贼盗窃过程中被毁坏,因此被搬回了温室,置于角落。

2003年,中国留学生范辉到朴次茅斯市的维多利亚艺术中心兼职发现了铁钟,根据钟体上的铭文推测这是来自大沽地区的文物,随即与国内取得了联系。在双方政府多次协商、当地华人华侨的多方帮助下,2005年5月英国政府通过了无偿返还大沽铁钟的提案。

2005年7月22日,大沽铁钟的回归仪式在大沽口炮台遗址举行。

07、目前状态

2005年7月26日,大沽铁钟被收藏在原塘沽博物馆,也就是现在的滨海新 区博物馆展出。2011年4月,大沽口炮台遗址博物馆新馆落成并对外开放,大沽铁钟被移交到这里收藏展出,成为中华民族英勇不屈抗击外敌入侵的重要历史见证。

大沽口炮台遗址博物馆作为全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地,深挖“大沽铁钟”文物背后蕴藏的时代价值、加强革命文物活化利用,让“大沽铁钟”在新起点新征程上焕发时代新颜,进一步弘扬革命文化,传承红色基因。

来源:滨海文旅发布

首页

首页 文章

文章