![]() 趣说海盐

趣说海盐 ![]()

生态城这片土地,因盐而兴……

煮海为盐、滩晒为盐的历史绵延千年。因为有了盐文化,滨海才有了渔家文化以及其他民俗文化。为了挖掘整理海盐历史,普及传承海盐文化,让更多的生态城人了解这片盐碱滩的历史,《趣说海盐》将从海盐历史、海盐风情、海盐爱国情、海盐文化、海盐传说等五个方面,图文并茂地为读者提供饱含着浓郁的海洋气息的阅读盛宴。

盐滩纳潮大风车

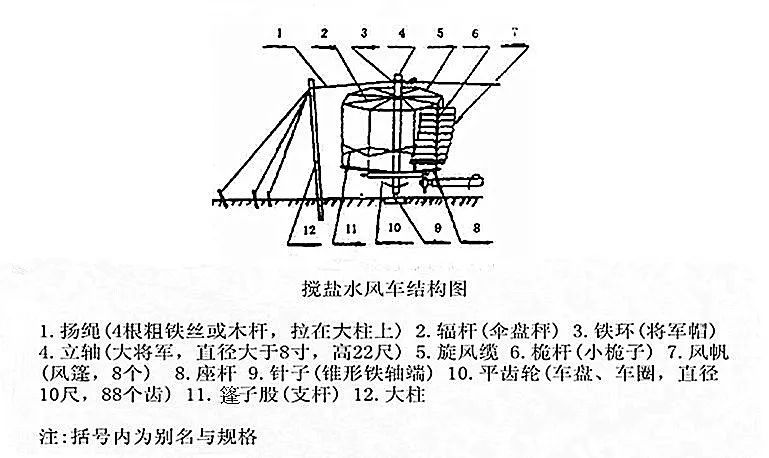

-绘制于1938年的搅盐水风车部件图-

纳潮、制卤、结晶、采集,是海盐制备的四道工序。将海水引入蒸发池,为第一步,称纳潮。

原始的纳潮方式为自然纳潮,需要掌握海洋潮汐规律和海水浓度的变化,为了选择高浓度海水,多趁涨潮时进行。

在动力设备尚未出现的年代,晒盐一直属于手工业生产。每一副盐滩都挖有通向大海的纳潮沟,沟头设挡水坝,坝口装闸门。涨潮时,闸门被水流冲开,海水自动涌入纳潮沟;落潮时,沟内海水的冲击又使闸门自动关合,海水无法外流。

-搅盐水风车结构图-

这种被叫作“水门”的机关,是自然纳潮方式中最关键的部位。也正因为它的重要性,以致于人们把现代纳潮扬水站仍称之为“水门”。

最初,进入纳潮沟的海水,还要利用人力提升到滩田,才开始蒸发制卤的环节。

清代康熙年间的提水工具为半椭圆形柳斗,操作时,须二人相向站立,挽住柳斗两端的麻绳,将海水掏沥入池。以后又发展为以人力或畜力为动力的龙骨水车,在木链周而复始的缓慢翻转中,带动刮板将海水提升入滩。

自然纳潮和人工提卤的方式,操作难度大,耗时费力,工作效率却不高。

清朝同治十年(1871年),塘沽秀才井煦到江南盐城县做贸易时,受稻田里提水风车的启发,联想到渤海沿岸风能的可利用性,制成了布帆八面的搅盐水风车。这种风车在丰财场很快推广开来,每副盐滩置一两架,用于纳潮及滩内卤水提调,效率大为提高。

几乎在同一时期,芦台场也出现了类似的纳潮设施。汉沽望族裕善堂崔氏后人崔致善曾讲,先祖崔周田于同治年间仿造风车用于盐滩。

-搅盐水风车复原图-

搅盐水风车体积庞大,占地面积较多,是广袤盐滩上颇为壮观的景致。风车的中央位置为立轴,也是产生动能的核心部件,宛如大将军一柱擎天。工作时风动篷转,吱呀作响,自是凛凛正气,虎虎生威。因此民间形象地称其为“大将军”。

“大将军”看似全凭一根立轴的带动,内部构造和机理却十分巧妙,制作上充满匠心。它由立轴、平齿轮、帆篷等主要部件构成,立轴的上下部分别镶接辐杆和座杆各八根,与旋风缆、篷子股相联,挂上帆篷,即构成八棱柱框架的风轮。同时,立轴和铁环,针子和铁碗,成为两副滑动轴承。固定在立轴下部的平齿轮,与横轴上的竖齿轮相配合。利用自然风的动能,带动轮轴和和帆篷,以齿轮的啮合与分离,将气流的直线运动转化为风轮绕其轴心线的圆周运动,最终实现海水汲提到位。

构成搅盐水风车的各部件,还有很多别称和俗称。如“针子”代指锥形铁轴端,“水狗子”代指犬牙交错的齿轮,“水簸箕”代指刮水板。另外,诸如将军帽子、铁扁担、铁豆腐干等等,不一而足。这些特定称谓,通过联想式的拟物手法,赋予了民间习语创造性、通俗性和生动性的特征。有“顺口溜”赞曰:“大将军八面威风,小桅子随风转动;上戴帽子下立针,水旱两头任意动。

搅盐水风车应用到海水集纳中,促进了斗水小滩向风车大滩的演进,盐业生产由此渐趋规模化。

-人工操作的龙骨车纳潮-

20世纪五六十年代中国还有很多立式风车、出于它体积庞大,占地面积较多、帆樯林立,工作时帆篷旋转,吱呀作响,成为盐滩上颇为壮观的景致。

1925年,汉沽盐滩首用柴油机当作水车动力。1942年后稍有发展,1950年以后,国营、地方国营滩率先普及,功率由320马力,以8-12马力为多。1953年共有柴油机224台。

日商华北盐业公司霸占长芦盐田后,相继在土桥子、蔡家堡、赵家道、八卦滩、十四号滩和洒金坨六号滩修建了6座扬水站,安装了柴油抽水机,促进纳潮方式由自然纳潮演进为动力纳潮。新中国成立后,汉沽盐场大力修建扬水站,以动力扬水逐步取代繁重的人力纳潮,大大提升了纳潮量。截至1964年,电动设备全面普及,风车扬水被彻底淘汰,威风八面的“大将军”逐渐从盐滩上消失。

来源:中新天津生态城图书档案馆

首页

首页 文章

文章