【沽口御侮】1858~1860年的三次大沽口之战,决定了第二次鸦片战争的结局,影响了近代中国的历史进程,证明了大沽口炮台作为首都海上门户的战略地位:炮台的陷落,意味着打通了前往紫禁城的道路。同时,英勇悲壮的大沽口血战也表现了中华儿女不畏强敌、反抗外侮的民族精神。

大沽缴烟

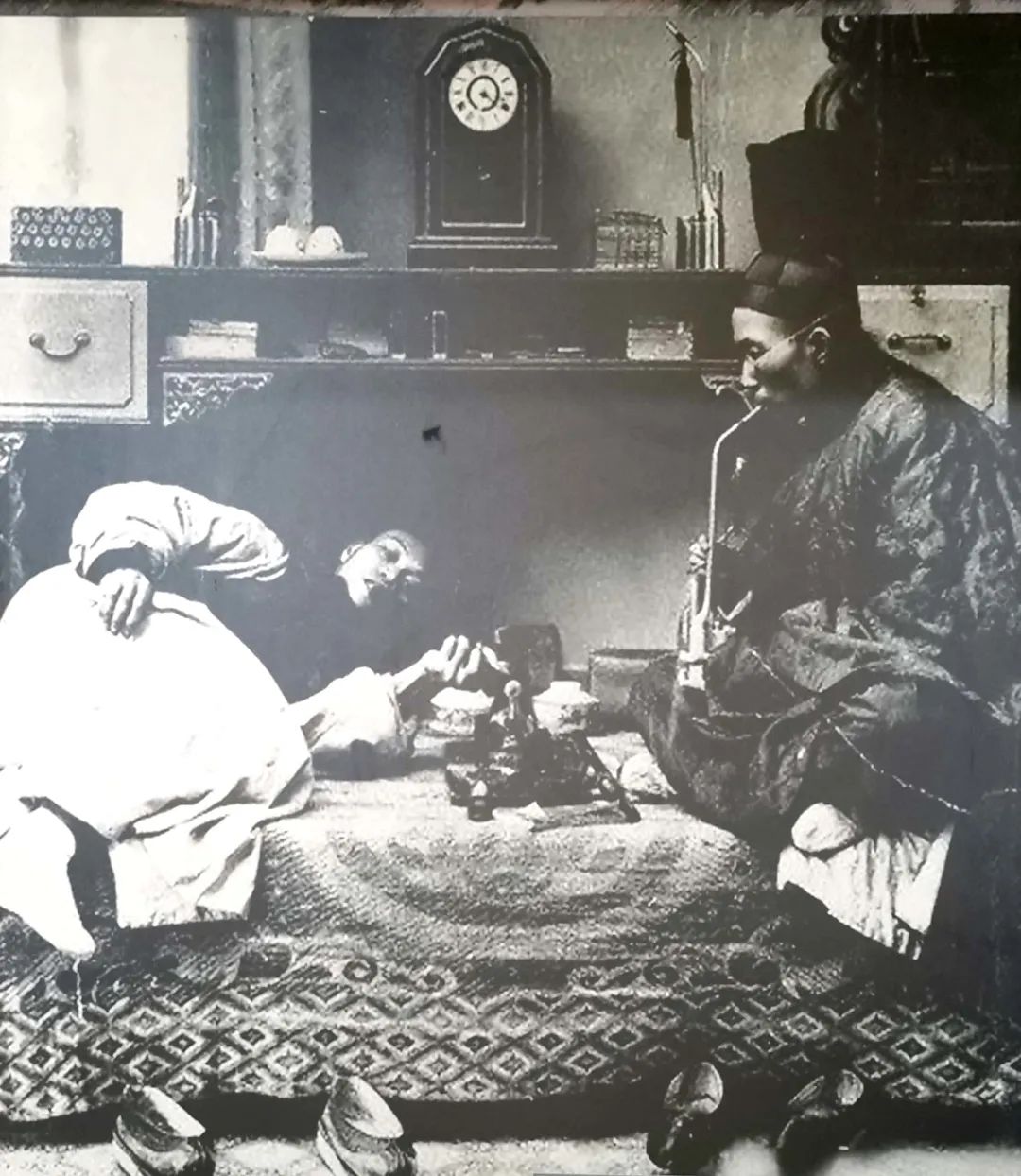

英国人希望中国能开放贸易,乾隆皇帝认为中国什么都不缺乏,没必要与英国进行贸易,这使中英贸易为英国带来庞大的贸易逆差。为了改变这种不利的贸易局面,英国资产阶级采取外交途径强力交涉,未能达到目的,就采取了卑劣的手段,靠“毁灭人种”的方法,向中国大量走私特殊商品——鸦片,以满足他们追逐利润的无限欲望。

天津是中国北方最大的鸦片走私口岸和贸易市场,每年外流白银达2000余万两。鸦片大多由海路经大沽口运往天津、北京。为此,清政府在大沽口采取了缴烟行动。缴获的鸦片于1838年11月13至14日在天津销毁。

白河投书

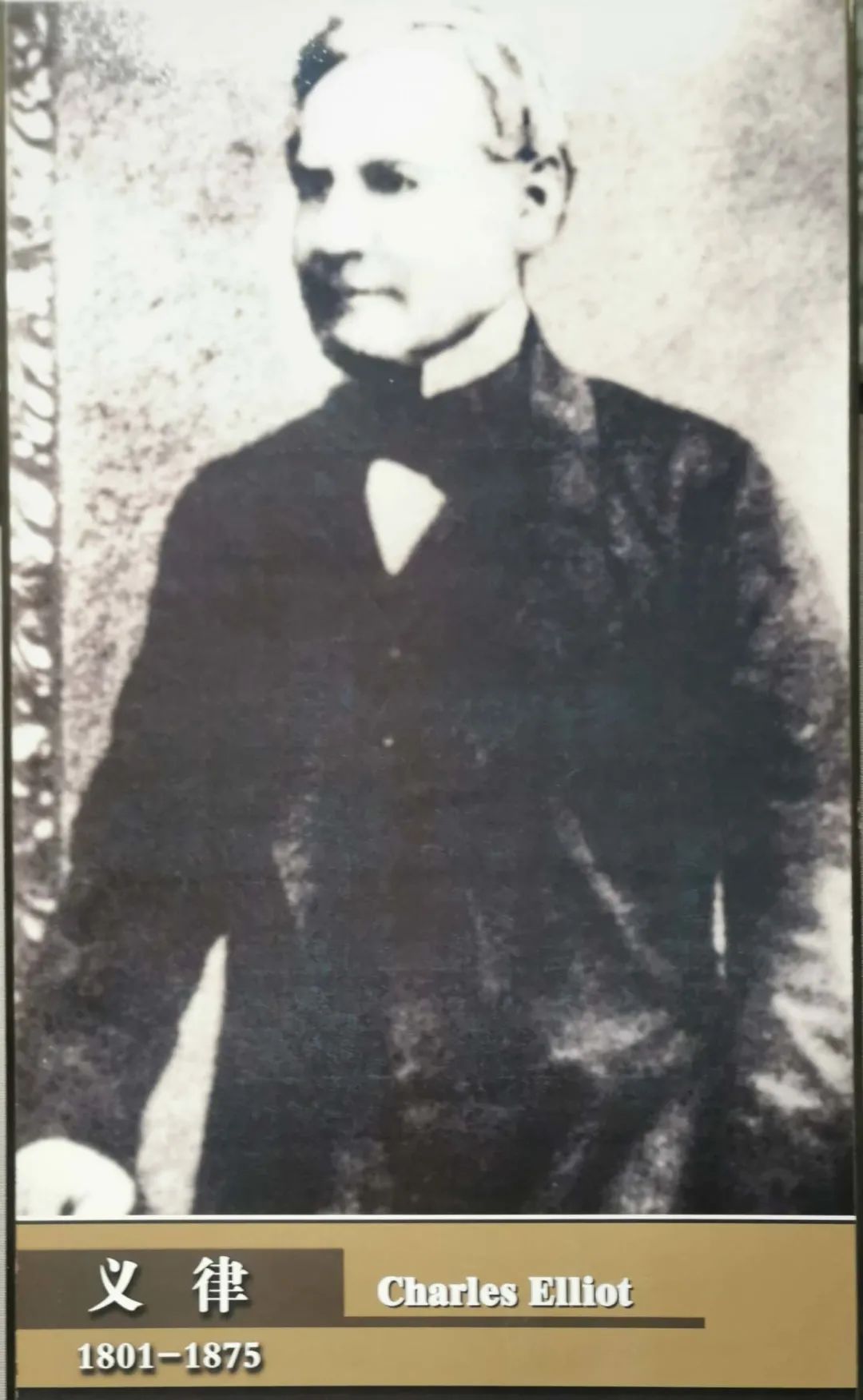

为迫使清政府接受英国提出的要求,1840年8月,参加第一次鸦片战争的8艘英国军舰北上大沽口,清政府大为恐慌,钦差大臣琦善与英军谈判,表示只要英军撤回广东就惩治林则徐。英国政府副全权代表义律,向清廷官员递交《帕默斯顿致中国皇帝钦命宰相书》,史称“白河投书”。它是西方侵略者第一次武力威胁大沽口。

1840年2月,英国政府任命懿律和其堂弟义律为正副全权代表,并派懿律为侵华英军总司令。4月,英议会正式通过了发动侵华战争的决议案。

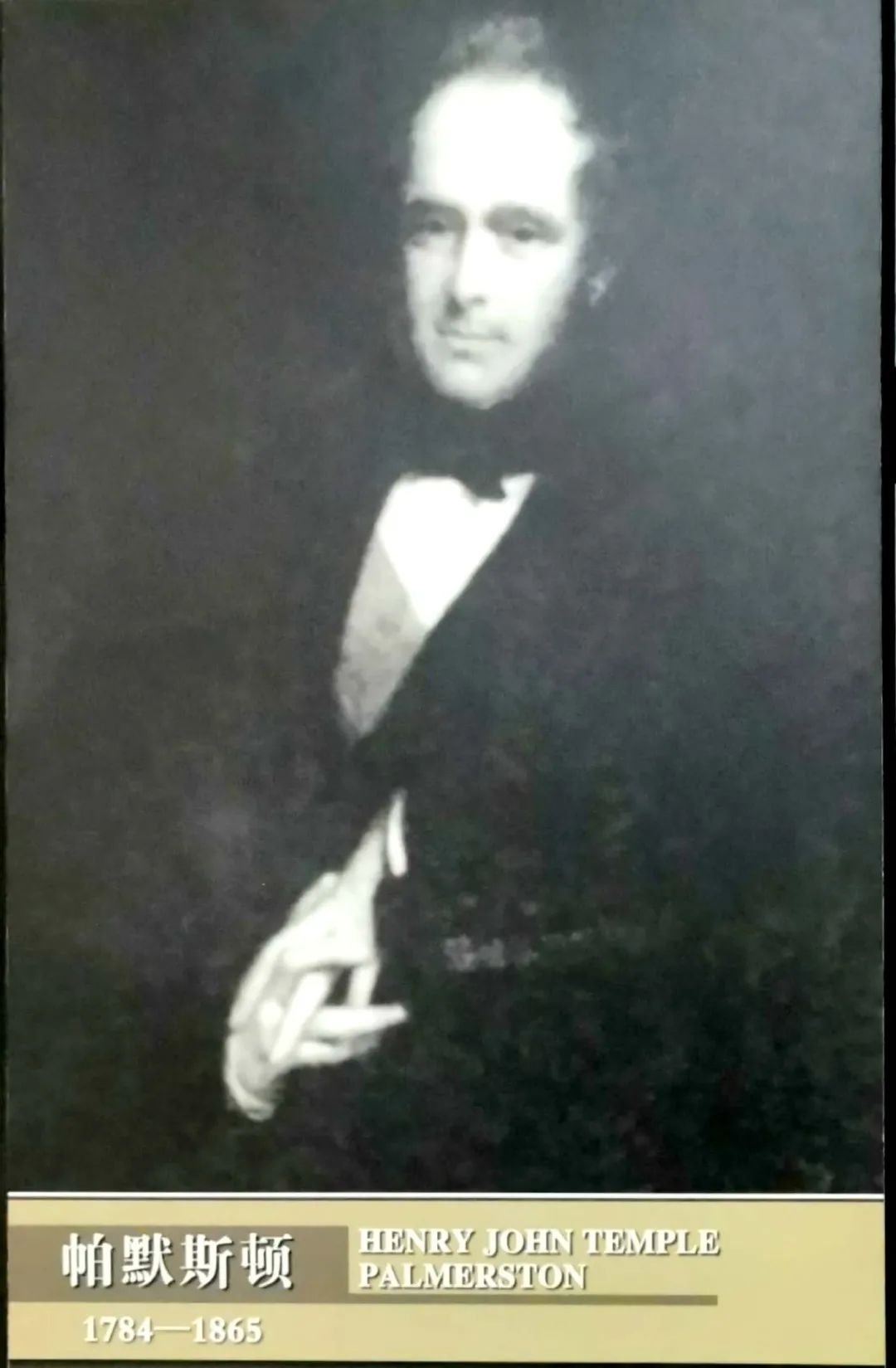

1839年10月,英国召开内阁会议,外相帕默斯顿主张立即派军队封锁中国沿海,发动对华战争。1840年2月,他在致中国宰相书里,攻击中国的禁烟运动,无理要求中国赔款割地。帕默斯顿后任英国首相。

南京条约

1841年初英军出兵强占香港岛。1842年8月,在停泊于南京下光江面的英国军舰“康华丽士”(Cornwallis)号上,中、英两国政府代表签订了《南京条约》,标志第一次鸦片战争结束。《南京条约》是中国近代历史上第一个不平等条约,也使得中国开始一步步沦为半殖民地半封建社会。

第一次大沽口之战

为了扩大在华的利益,1854年10月15日,英国公使包令和美国公使麦莲率军舰5艘,官兵300余人进入大沽口,要求与清政府的全权代表进行“修约”谈判。11月3日,清政府派前长芦盐政崇伦在大沽炮台前的帐篷内接待了英、美公使,拒绝了他们提出的要求。

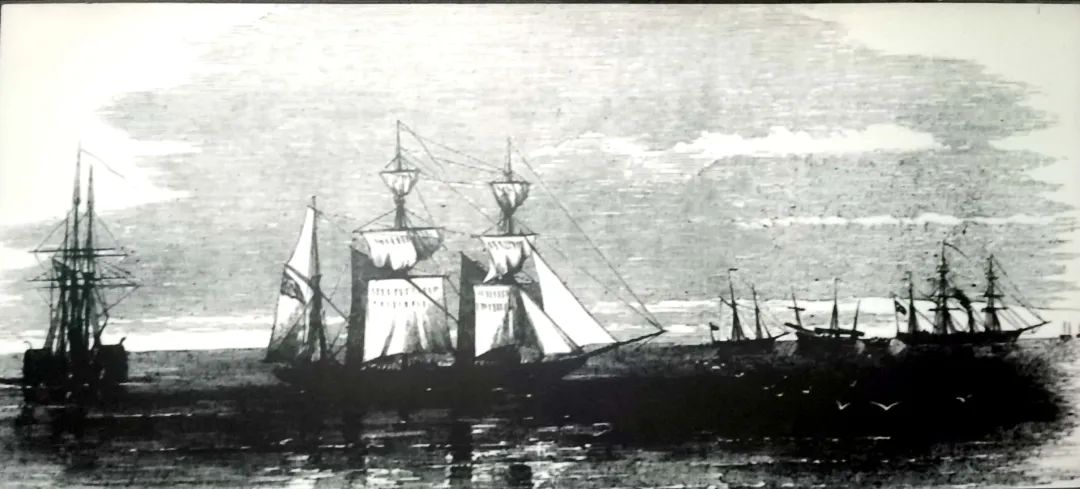

图为英、美军舰在大沽口

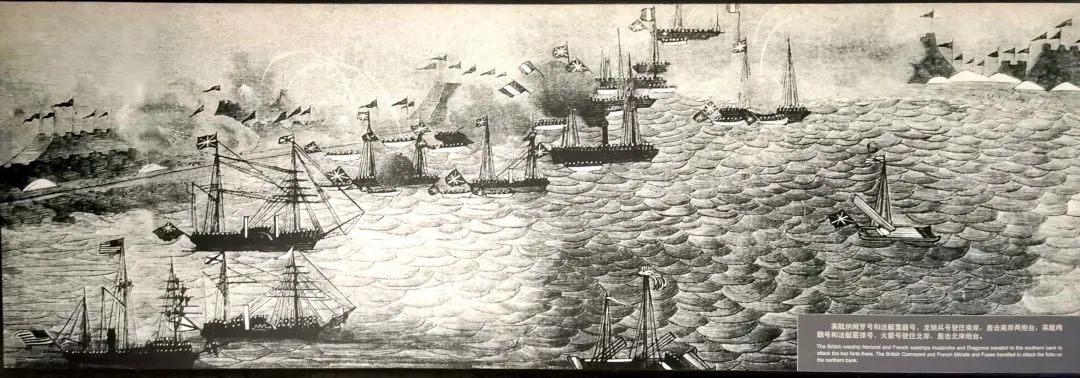

为了威胁北京,向清政府施加压力,从1858年4月13日开始,英、法、美、俄四国军舰北上,到达大沽口外。4月25日,四国公使陆续发出照会,要求清政府派全权代表到大沽谈判。

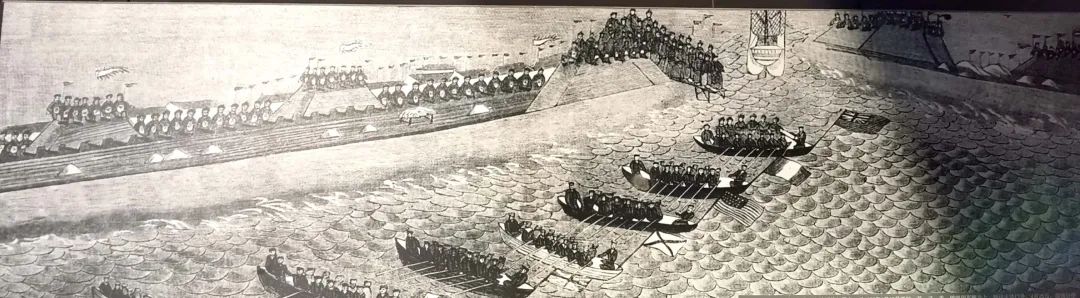

图为插有四国国旗的小划艇在大沽口南炮台向清政府官员递交照会的情形。

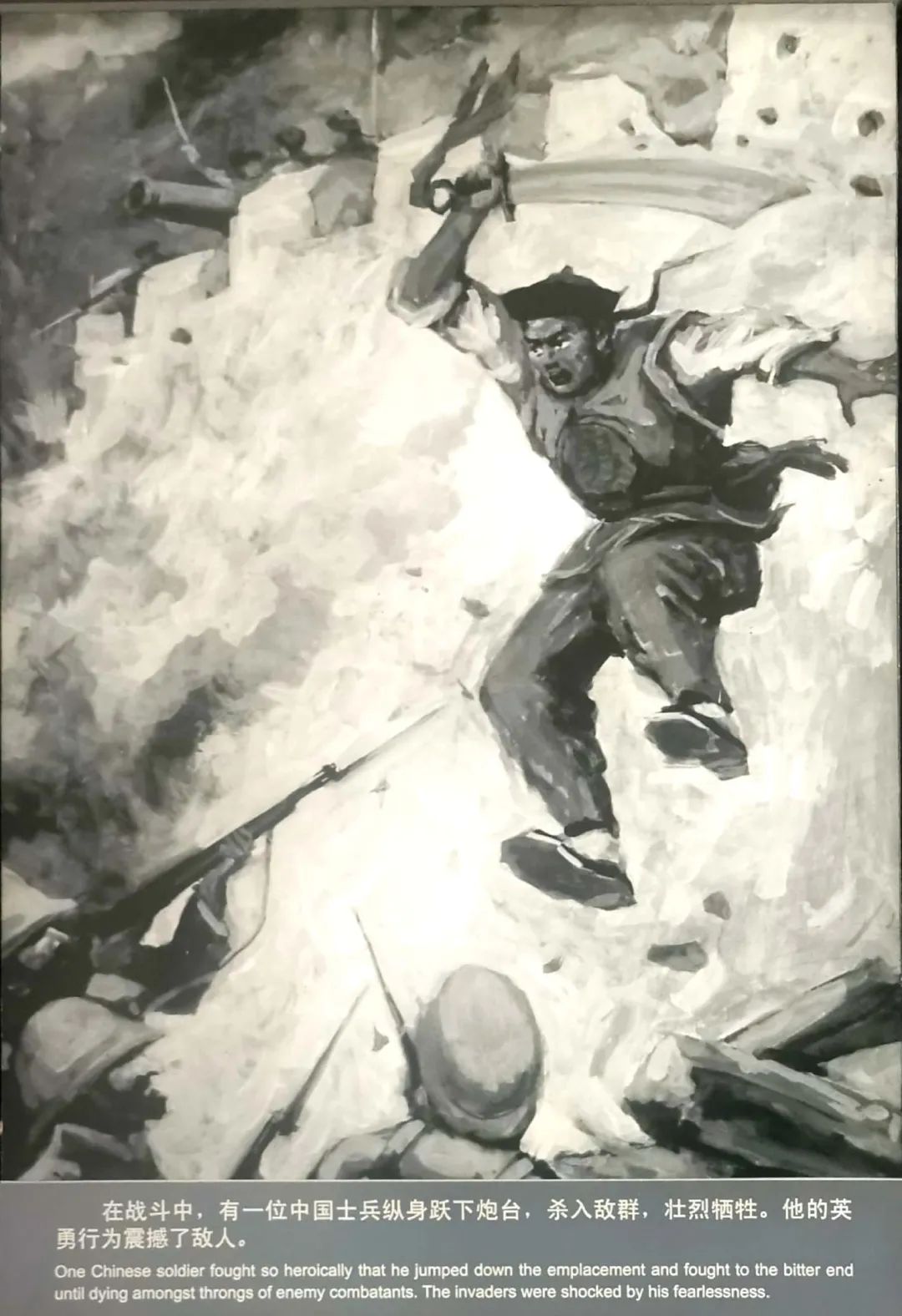

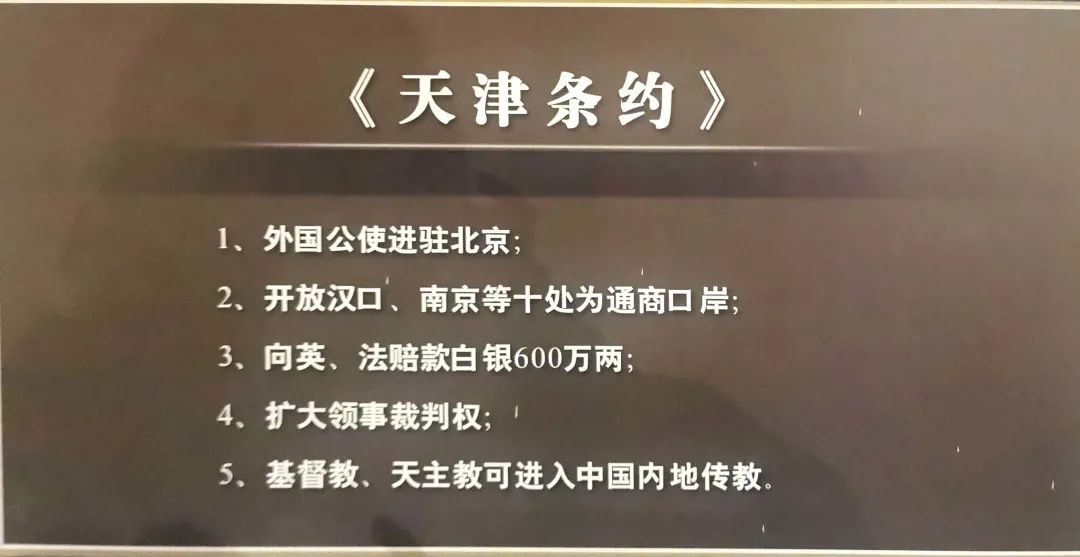

在1856年10月至1860年10月的第二次鸦片战争中,为了迅速达到战争目的,1858年5月20日,英法军舰30余艘向大沽口炮台发动猛烈攻击。中国守军奋起抵抗,经过激烈战斗,各炮台相继陷落。随后,英法联军直趋天津,清政府被迫签订《天津条约》。

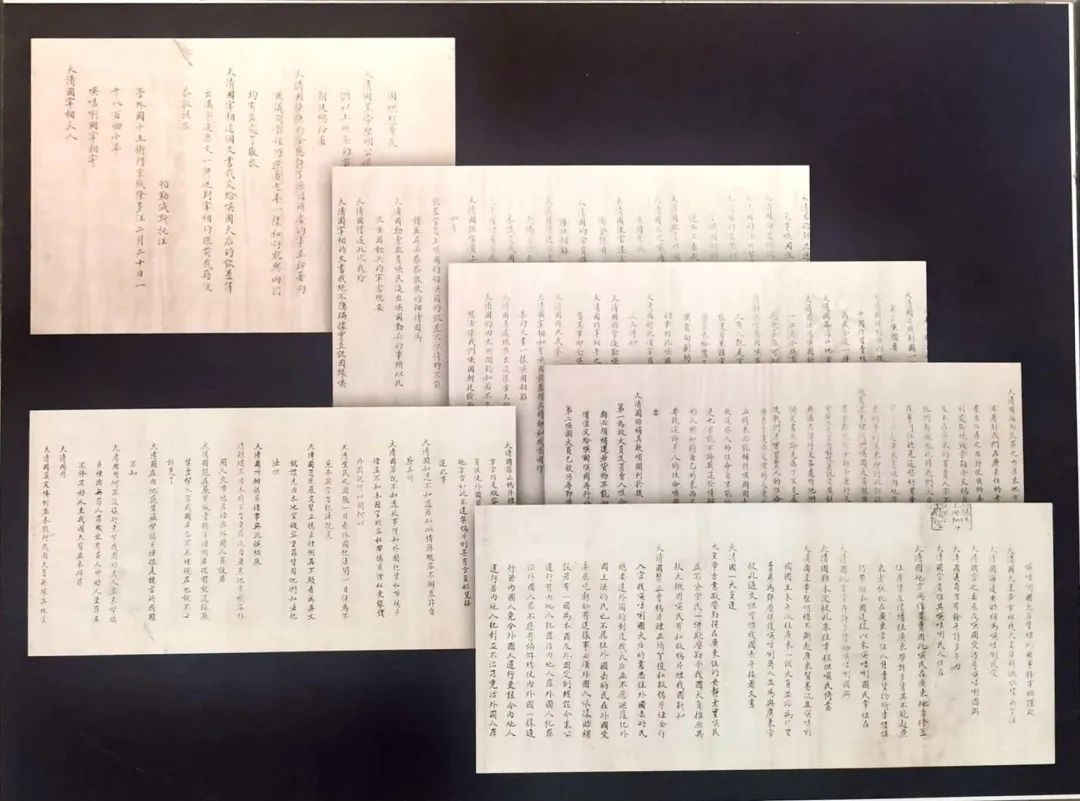

天津条约签订及主要条款

经过多天谈判,中俄、中美、中英和中法分别于1858年6月13、18、26、27日,在天津海光寺签订了《天津条约》。图为中英《天津条约》签订场面。7月17日,英法舰队撤出天津。

《天津条约》涉及经济、政治、宗教。它的签订对中国的经济造成了严重的破坏。

首页

首页 文章

文章