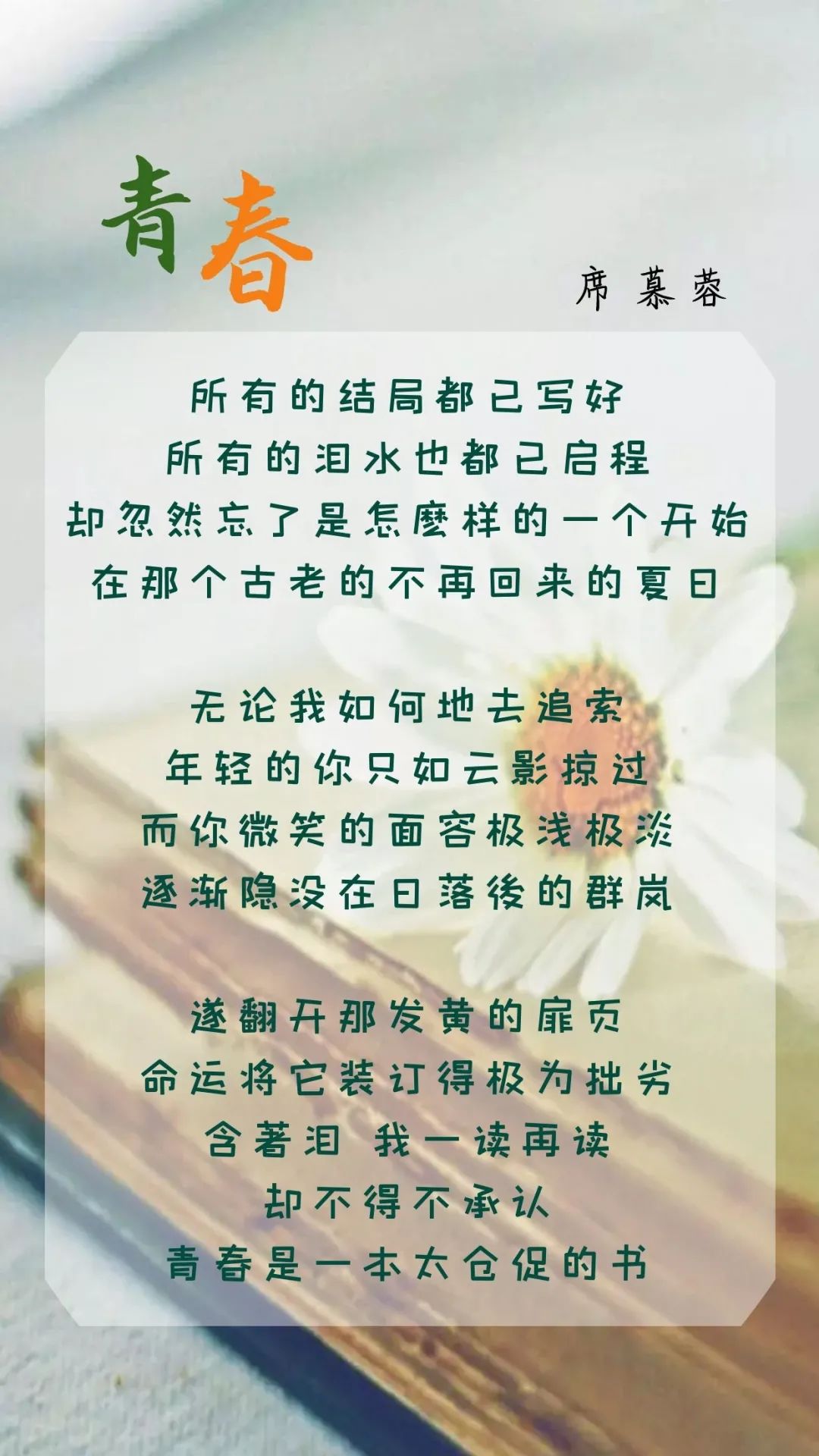

《青春》是现代诗人席慕蓉于1979年6月创作的现代诗。诗人独特地以书来比喻青春,写出了青春值得珍藏,也写出了青春的易逝,不易保存,表现了诗人对青春的无限依恋之情。全诗语言典雅秀丽,感情柔美婉转。

1.创作背景

追怀青春,是人之常情,历来以此为主题的诗甚多。席慕蓉这首创作于1979年6月的《青春》,便是作者对青春的感悟,亦是独出机杼之作。

2.作者简介

席慕蓉(1943~ ),中国台湾女诗人、散文家、画家。笔名有肖瑞、漠蓉、穆伦、千华等。祖籍内蒙察哈尔盟,1943年9月生于四川重庆,1949年迁至香港,1954年由香港赴台。先后毕业于台湾师范大学艺术系和比利时布鲁塞尔皇家艺术学院。席慕蓉长期担任新竹师专美术科教授,主要作品有诗集《七里香》《无怨的青春》,诗画集《画诗》,散文集《成长的痕迹》《画出心中的彩虹》《有一首歌》,美术论集《雷射艺术导论》等多部。

3.作品赏析

《青春》是与消沉无关的慨叹。诗歌开篇仅仅一句“所有的结局都已写好,所有的泪水都已启程”,那种对青春远逝的无限伤感、那种对生命短暂的无穷幽怨仿佛立刻遮蔽了天空,紧紧攫住了读者的心;就像那起程的泪水汹涌而来,打湿了每一个敏感而脆弱的生命。

接着作者开始了对远去的青春岁月的追寻,而这种追寻不但没有让疲惫的心得到慰藉,反而把作者引入到更深沉的慨叹之中:“含着泪 我一读再读/却不得不承认/青春是一本太仓促的书”按照常理,慨叹与消沉似乎存在着某种联系;然而在《青春》含泪的叹惋中我们却感受到了追求者执著坚毅的身影,这种慨叹与消沉无关,这种慨叹是绚烂梦想与无情现实碰撞的耀眼火花,这种慨叹是火红青春与平淡生活对比后的强烈反差,这种慨叹是短暂生命与永恒岁月抗争的无奈叹惋。生命中的确有一种慨叹与消沉无关,它关乎生命深层的呼喊,它是求索者执著的脚印,它是思索者探究的目光,就像陈子昂在幽州台上震撼古今、响彻寰宇的浩叹:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!”那是一种哀而不伤的悲凉,是一种怨而不怒的沉静。

4.名家点评

重庆市作协会员艾晓林《中国新诗体一百首赏析》:“青春是一本太仓促的书”,这是诗人独特的人生感受。而这种感受,是“含着泪”“一读再读”而来的。实际上,这是诗人反复地咀嚼、品味人生而感悟出来的。

四川省作家协会会员罗兴美(笔名疏影):意象源于生活,来自感情,出于构思。以书来比喻青春,席慕蓉是诗界中的第一人。可谓“人人心中所有,人人笔下所无”,前者指诗容易引起众多人的共鸣;后者指诗写得有特色,乐于为人们所接受。这首诗正是内容上的共性与表现手法上个性的统一,以独特的方式来表达人们所共有的感受——对青春的怀恋。

END

来源:中新天津生态城图书档案馆

首页

首页 文章

文章