大沽口炮台作为海上国门,扼守京津要塞,在第二次鸦片战争中,英法侵略军在沙俄和美国的支持下,在1858-1860年间先后三次进犯天津大沽海口并发动战争。在三次大沽口保卫战役中,僧格林沁直接参与指挥了两次战役,他在大沽口炮台的防务建设和操练兵马方面多有尽心。下面就让我们走进僧格林沁,了解他与第二次大沽口保卫战的故事。

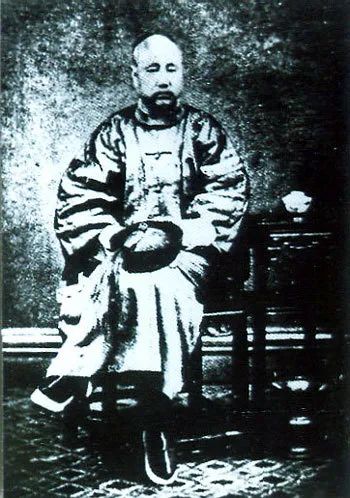

僧格林沁(1811-1865年),内蒙古科尔沁左翼后旗人,蒙古族,贵族出身,善骑射,被清廷称为国之柱石。道光五年(1825年),十五岁的僧格林沁被选为索特纳木多不斋嗣子,承袭扎萨克郡王爵,奉命御前行走。道光十四年(1834年),授御前大臣。后历任领侍卫内大臣、正蓝旗蒙古都统、镶白旗满洲都统等职,颇得道光、咸丰两帝宠信。

1858年,英、法、俄、美等国兵舰北上,五月间发生了第一次大沽口保卫战。虽然满清将士奋力抗击,终因满清腐败,大沽口失陷,天津门户被打开,签订了屈辱的《天津条约》。僧格林沁就是在第一次大沽口保卫战进行过程中奉调至天津,并被授命为“钦差大臣”。

僧格林沁驻防大沽口之后,采取了修城安炮,构筑营垒,汰弱留强,增设水师,操练兵马,整顿民团,筹集粮饷,制办军械等一系列有力措施,加强了天津防务。为加强防御力量,对原守军进行整顿补充、抽调黑龙江、察哈尔及蒙古马队五千人。同时,重新修建南岸炮台三座,北岸炮台两座,周围建筑堤墙,堤外开挖壕沟,并置木栅,联成巨筏,以扼海口要隘。并要求沿海一带各地方官修葺炮台土垒,整顿营伍,加紧训练,作好迎敌的准备,极大地鼓舞了广大爱国军民的士气。

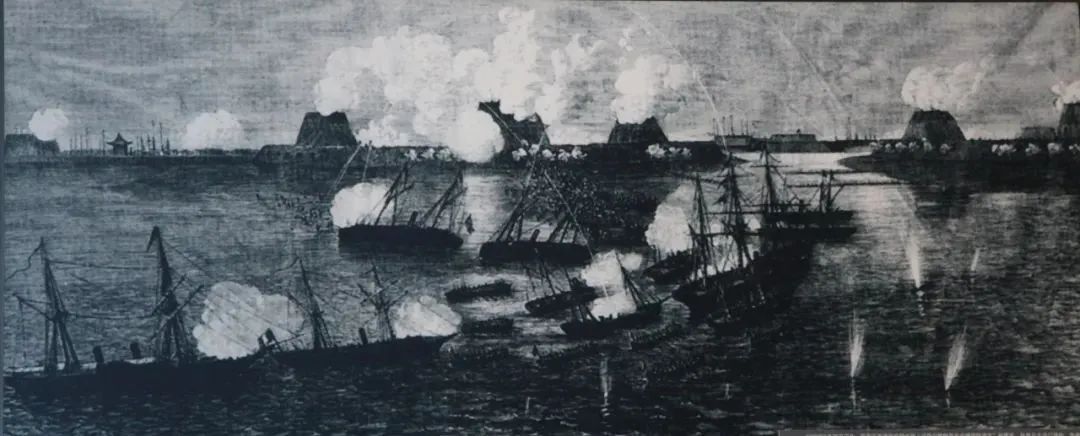

1859 年,英、法、美联军借口进京换约,率兵船二十余艘,兵员二千余人侵犯天津大沽口,寻衅挑起事端。6月25日,英法联合舰队共十三艘闯入大沽口,侵略军先派船三只破坏设于水中的障碍,先后用船曳例铁哉十余架,同时向炮台开炮轰击,又派侵略军一千五六百人登岸。面对嚣张的侵略军,僧格林沁下令清军予以回击,登岸敌军逼向南岸炮台被壕沟所阻,清军用抬枪鸟枪射击,敌军纷纷倒地,伤亡很大,隐藏芦苇丛中的敌人,向清军阵地葡甸接近,又被清军以火弹喷筒御之,并加之枪炮射杀,侵略军不敢再战,窜回敌船。各营官兵奋勇作战,各炮台同时开火,击沉敌舰四艘,击伤六艘,俘获两艘,仅剩一艘也竖起白旗,请求停战。

僧格林沁在第二次大沽口保卫战中表现了卓越的军事才能和外交谋略,他采取了积极防御的战略战术和采取了有理、有利、有节的外交斗争策略,面对英法联军的肆意侵略,果断还击,正确指挥,取得了重大胜利,为捍卫中国领土和主权,为维护中华民族的利益,立下了不可磨灭的历史功绩。

参考文献

[1]包虎:《评僧格林沁在大沽口战役中的历史功绩》,《内蒙古社会科学》1988年第1期.

[2]卓海波:《僧格林沁研究》2006年4月.

[3]陈红艳:《我国蒙古民族历史上的三位爱国主义志士》,《前沿》1995年第2期.

[4]周双利、包根:《论僧格林沁》,《内蒙古民族师范学院学报》1993年第2期.

[5]冯士钵、于伯铭:《大沽保卫战与僧格林沁》,《中州学刊》一九八五年第二期.

[6]于伯铭、许祖馨:《僧格林沁与大沽口保卫战》.

[7]张瑞萍:《僧格林沁—第二次鸦片战争中的爱国将领》,《内蒙古大学学报》1991年第3期。

来源:

首页

首页 文章

文章